Иосиф Бродский: «Я еврей. Стопроцентный. Нельзя быть больше евреем, чем я…»

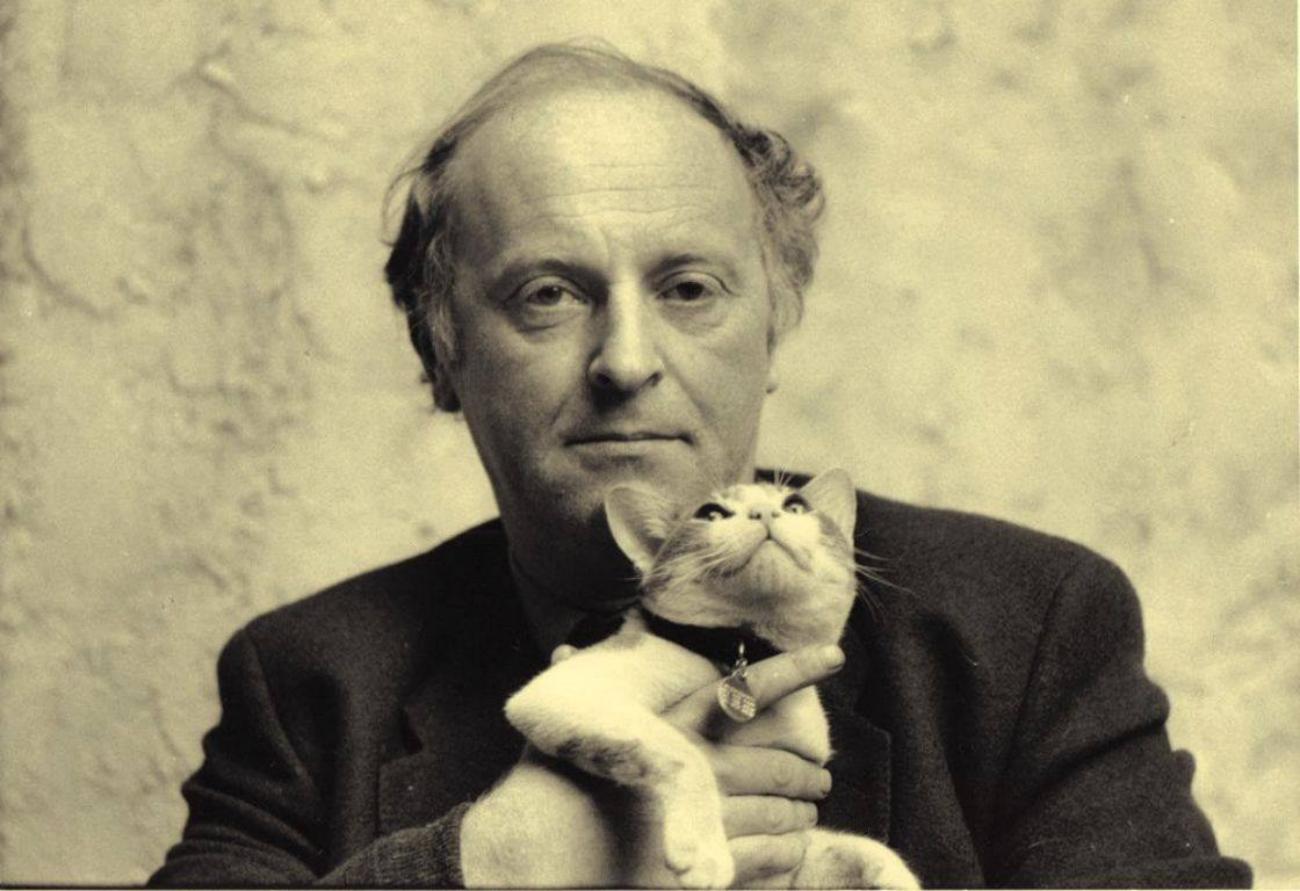

24 мая 2017 года Иосифу Бродскому, легендарному поэту и просто выдающемуся человеку, исполнилось бы 77 лет.

Он родился за год до Второй мировой войны в Северной столице России, прожил всю свою юность в «полутора комнатах» на улице Пестеля, в Доме Мурузи, который за свою историю видел немалое количество гениев.

Мать подрабатывала переводчицей с немецкого языка, отец прошел всю войну фронтовым корреспондентом.

Обычная для многих ленинградских подростков жизнь была изменена им самим. В 1956 году, окончив обязательные семь классов общеобразовательной школы, Иосиф бросил школу. Работал в разных местах, ездил с экспедициями по России, посещал лекции в ленинградских институтах.

Позже, после всех драматических событий в жизни Бродского, после ареста, судов, ссылок, изгнания из страны, кто-то из его современников скажет: «Он просто шел по тому пути, который выбрала его поэзия, и не ошибся».

На вопрос о своей национальности поэт отвечал просто: ««Когда меня спрашивали про мою национальность, я, разумеется, отвечал, что я еврей. Но это случалось крайне редко. Меня и спрашивать не надо, я «р» не выговариваю»/

«Судьбой этого поэта было подняться, как осеннему ястребу, в верхнюю атмосферу, даже если это будет стоить ему всего, что есть. Единственным Б-гом, которому он служил, была поэзия, и ей он был верным слугой. Верить в высшую силу Иосифа заставляло само присутствие его дара. И, как Блок, он был поэтом каждую минуту своей жизни», – писала о Бродском его подруга Эллендея Проффер.

Возможно, это определение останется в памяти читателей гораздо дольше, чем ряд рецензий, книг воспоминаний, статей и исследований жизни и творчества поэта.

Он считал,что задача поэзии – самая благодарная, так как привносит в мир чуть больше гармонии.

«Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно», – сказал однажды Бродский.

Бродский как еврей. Иосиф Бродский

Бродский как еврей

Бродский родился и рос в тот период советской истории, когда антисемитизм стал почти официальной политикой правительства и одновременно оживился и распространился среди городского населения. В особенности недоверие, притеснения по службе почувствовали евреи вроде отца Бродского – офицеры, инженеры, управленцы среднего уровня, преподаватели вузов, журналисты[67]. Знание о том, что он принадлежит к числу тех, чьи возможности в жизни заметно ограничены по сравнению с окружающим большинством, было впитано Иосифом с молоком матери и с ранних лет подкреплялось бытовым антисемитизмом, распространенным среди его сверстников. «В школе быть „евреем“ означало постоянную готовность защищаться. Меня называли „жидом“. Я лез с кулаками. Я довольно болезненно реагировал на подобные шутки, воспринимая их как личное оскорбление. Они меня задевали, потому что я – еврей. Теперь я не нахожу в этом ничего оскорбительного, но понимание этого пришло позже»[68].

Отсюда – жестокая сталинская политика частично кровавого истребления, частично выкорчевывания, лишения родной «почвы» целых народов – чеченцев, ингушей, крымских татар и т. д. Отсюда же, казалось бы, неожиданная в устах наследников коммунистического интернационала риторика «борьбы с космополитизмом» в период гонений на евреев в 1948–1953 годах.

Отсюда – жестокая сталинская политика частично кровавого истребления, частично выкорчевывания, лишения родной «почвы» целых народов – чеченцев, ингушей, крымских татар и т. д. Отсюда же, казалось бы, неожиданная в устах наследников коммунистического интернационала риторика «борьбы с космополитизмом» в период гонений на евреев в 1948–1953 годах.В языковом и культурном отношении Бродский был русским, а что касается самоидентификации, то в зрелые годы он свел ее к лапидарной формуле, которую неоднократно использовал: «Я – еврей, русский поэт и американский гражданин»[69]. По складу характера он был крайним индивидуалистом, по этическим убеждениям персоналистом, его отталкивали любые ассоциации по расовому или этническому принципу. Бродский рассказывал мне, как в один из дней после ареста зимой 1964 года его вызвал на допрос следователь Ш., еврей по национальности. То ли в роли «доброго мента», то ли по собственному почину он стал уговаривать «тунеядца» покаяться, пообещать исправиться и т. п. «Подумайте о своих родителях, – сказал Ш., – ведь наши родители – это не то, что их родители». Бродский вспоминал об этом эпизоде с отвращением. Сионизм его не интересовал, и он индифферентно относился к Израилю как государству. Хотя формально, как и все евреи, покидавшие Советский Союз в семидесятые годы, он эмигрировал в Израиль, фактически он даже не рассматривал поселение в Израиле как возможный для себя вариант. Бродский высоко ценил культуру нации, к которой он присоединился – правосознание американцев, американскую литературу, музыку, кино, – но в не меньшей степени комфортабельно он чувствовал себя в Англии, в странах Северной Европы и в Италии, где подолгу жил и работал, где у него были многочисленные дружеские, а под конец жизни и семейные связи. Иными словами, в культурном отношении Бродский был прямым наследником космополитической, ориентированной на Запад русской интеллигенции. Собственно еврейский элемент в культурном кругозоре Бродского присутствовал настолько, насколько он входит в западную цивилизацию, то есть как усвоенный христианским Западом Ветхий Завет.

п. «Подумайте о своих родителях, – сказал Ш., – ведь наши родители – это не то, что их родители». Бродский вспоминал об этом эпизоде с отвращением. Сионизм его не интересовал, и он индифферентно относился к Израилю как государству. Хотя формально, как и все евреи, покидавшие Советский Союз в семидесятые годы, он эмигрировал в Израиль, фактически он даже не рассматривал поселение в Израиле как возможный для себя вариант. Бродский высоко ценил культуру нации, к которой он присоединился – правосознание американцев, американскую литературу, музыку, кино, – но в не меньшей степени комфортабельно он чувствовал себя в Англии, в странах Северной Европы и в Италии, где подолгу жил и работал, где у него были многочисленные дружеские, а под конец жизни и семейные связи. Иными словами, в культурном отношении Бродский был прямым наследником космополитической, ориентированной на Запад русской интеллигенции. Собственно еврейский элемент в культурном кругозоре Бродского присутствовал настолько, насколько он входит в западную цивилизацию, то есть как усвоенный христианским Западом Ветхий Завет.

Шимон Маркиш, многолетний товарищ Бродского и литературовед, занимавшийся проблемой еврейской идентичности внутри русской культуры, о своем друге писал: «Смею полагать, что в этой уникальной поэтической личности еврейской грани не было вовсе. Еврейской темы, еврейского „материала“ поэт Иосиф Бродский не знает – этот „материал“ ему чужой»[70].

В отличие от таких его предшественников в русской поэзии, как Осип Мандельштам и Борис Пастернак, ассимилированных евреев в первом или втором поколении, у Бродского уже прадед после многолетней службы в царской армии получил право жить вне черты оседлости, завел свое дело, часовую мастерскую в Москве, и, по существу, отдалился от еврейской среды[71].

За исключением «Исаака и Авраама», поэмы, лишь отчасти связанной с еврейской проблематикой, во всем обширном поэтическом наследии Бродского есть всего два стихотворения на еврейские темы. Первое, «Еврейское кладбище около Ленинграда…» (1958), написано юным Бродским как явное подражание популярному в самиздате стихотворению поэта старшего поколения Бориса Слуцкого «Про евреев» («Евреи хлеба не сеют…»). Сам Бродский никогда не включал «Еврейское кладбище…» в свои сборники. Второе, «Леиклос» (название улицы в бывшем еврейском гетто в Вильнюсе), входит в цикл «Литовский дивертисмент» (1971) и представляет собой фантазию на тему альтернативной судьбы: Бродский в нем как бы подставляет себя на место некоего виленского предка.

Первое, «Еврейское кладбище около Ленинграда…» (1958), написано юным Бродским как явное подражание популярному в самиздате стихотворению поэта старшего поколения Бориса Слуцкого «Про евреев» («Евреи хлеба не сеют…»). Сам Бродский никогда не включал «Еврейское кладбище…» в свои сборники. Второе, «Леиклос» (название улицы в бывшем еврейском гетто в Вильнюсе), входит в цикл «Литовский дивертисмент» (1971) и представляет собой фантазию на тему альтернативной судьбы: Бродский в нем как бы подставляет себя на место некоего виленского предка.

Здесь надо упомянуть еще и ностальгическую симпатию Бродского к ушедшему миру центральноевропейской культуры. Она проявлялась в его любви к польскому языку и польской поэзии, к романам из австро-венгерской жизни Роберта Музиля и Йозефа Рота, даже к голливудской сентиментальной мелодраме «Майерлинг» о двойном самоубийстве эрцгерцога Рудольфа и его возлюбленной – баронессы Марии Вечера. Южным форпостом этой исчезнувшей цивилизации был, «в глубине Адриатики дикой», Триест, одно время резиденция другого австрийского эрцгерцога – Максимилиана, которому Бродский посвятил два стихотворения «Мексиканского дивертисмента». Северо-восточным – описанный Йозефом Ротом в «Марше Радецкого» галицийский городок Броды на границе Австро-Венгерской и Российской империй. Мотив этой прародины лишь подспудно звучит в нескольких стихотворениях Бродского («Холмы», «Эклога 5-я (летняя)», «На независимость Украины»), и лишь однажды он сказал об этом вслух, в интервью польскому журналисту: «[Польша —] это страна, к которой – хотя, может быть, глупо так говорить – я испытываю чувства, может быть, даже более сильные, чем к России. Это может быть связано… не знаю, очевидно что-то подсознательное, ведь, в конце концов, мои предки, они все оттуда – это ведь Броды – отсюда фамилия…»[72] Из этого сбивчивого высказывания становится ясно, что он ощущал этимологию своего имени: «Иосиф из Брод».

Северо-восточным – описанный Йозефом Ротом в «Марше Радецкого» галицийский городок Броды на границе Австро-Венгерской и Российской империй. Мотив этой прародины лишь подспудно звучит в нескольких стихотворениях Бродского («Холмы», «Эклога 5-я (летняя)», «На независимость Украины»), и лишь однажды он сказал об этом вслух, в интервью польскому журналисту: «[Польша —] это страна, к которой – хотя, может быть, глупо так говорить – я испытываю чувства, может быть, даже более сильные, чем к России. Это может быть связано… не знаю, очевидно что-то подсознательное, ведь, в конце концов, мои предки, они все оттуда – это ведь Броды – отсюда фамилия…»[72] Из этого сбивчивого высказывания становится ясно, что он ощущал этимологию своего имени: «Иосиф из Брод».

Осознание себя евреем было у Бродского связано не с внешним давлением, а, как политически некорректно это ни звучит, с антропологическими признаками. В одном из самых откровенных рассуждений на эту тему, интервью, данном старому другу, известному польскому журналисту Адаму Михнику, всего за год до смерти, Бродский говорит: «В вопросе антисемитизма следует быть очень осторожным. Антисемитизм – это, по сути, одна из форм расизма. А ведь все мы в какой-то степени расисты. Какие-то лица нам не нравятся. Какой-то тип красоты». Далее на вопрос «Тебя воспитывали как еврея или как русского?» он не отвечает, а вместо этого говорит об идентификации по физическому (антропологическому) признаку: «Когда меня спрашивали про мою национальность, я, разумеется, отвечал, что я еврей. Но это случалось крайне редко. Меня и спрашивать не надо, я «р» не выговариваю»[73]. Разделяя распространенное мнение о том, что в силу наследственных особенностей многие русскоговорящие евреи произносят увулярное «р» вместо русского палатального «р», равно как и то, что многие из них обладают орлиным профилем, Бродский как носитель этих признаков ощущает себя евреем (правда, в силу общей «снижающей» тенденции в его метафорике он превращает «орлиные» черты в «вороньи»: например, в стихотворении «Послесловие к басне»). Однако, вопреки всем мыслимым ортодоксиям, он заявляет, что его еврейство включает в себя и нечто более существенное.

Антисемитизм – это, по сути, одна из форм расизма. А ведь все мы в какой-то степени расисты. Какие-то лица нам не нравятся. Какой-то тип красоты». Далее на вопрос «Тебя воспитывали как еврея или как русского?» он не отвечает, а вместо этого говорит об идентификации по физическому (антропологическому) признаку: «Когда меня спрашивали про мою национальность, я, разумеется, отвечал, что я еврей. Но это случалось крайне редко. Меня и спрашивать не надо, я «р» не выговариваю»[73]. Разделяя распространенное мнение о том, что в силу наследственных особенностей многие русскоговорящие евреи произносят увулярное «р» вместо русского палатального «р», равно как и то, что многие из них обладают орлиным профилем, Бродский как носитель этих признаков ощущает себя евреем (правда, в силу общей «снижающей» тенденции в его метафорике он превращает «орлиные» черты в «вороньи»: например, в стихотворении «Послесловие к басне»). Однако, вопреки всем мыслимым ортодоксиям, он заявляет, что его еврейство включает в себя и нечто более существенное. С редкой даже для него прямотой он говорит об этом в том же интервью: «Я еврей. Стопроцентный. Нельзя быть больше евреем, чем я. Папа, мама – ни малейших сомнений. Без всякой примеси. Но я думаю, не только потому я еврей. Я знаю, что в моих взглядах присутствует некий абсолютизм. Что до религии, то если бы я для себя сформулировал понятие Наивысшего существа, то сказал бы, что Бог – это насилие. А именно таков Бог Ветхого Завета. Я это чувствую довольно сильно. Именно чувствую, без всяких тому доказательств»[74].

С редкой даже для него прямотой он говорит об этом в том же интервью: «Я еврей. Стопроцентный. Нельзя быть больше евреем, чем я. Папа, мама – ни малейших сомнений. Без всякой примеси. Но я думаю, не только потому я еврей. Я знаю, что в моих взглядах присутствует некий абсолютизм. Что до религии, то если бы я для себя сформулировал понятие Наивысшего существа, то сказал бы, что Бог – это насилие. А именно таков Бог Ветхого Завета. Я это чувствую довольно сильно. Именно чувствую, без всяких тому доказательств»[74].

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРесбыл ли Бродский евреем? Христианин потому что не варвар

Из книги Б.Янгфельдта «Язык есть Бог»

Пламенный антиязычник

Иосиф Бродский был еврей — настолько, насколько можно им быть: «Я абсолютно, стопроцентный еврей, то есть, на мой взгляд, быть больше евреем, чем я, нельзя. И мать, и отец, и так далее, и так далее».

И мать, и отец, и так далее, и так далее».

Семья была ассимилированной и нерелигиозной, но Бродский рано осознал, что он не русский. При послевоенных, подогреваемых государством антисемитских настроениях евреям трудно было забыть, кто они. «В школе быть „евреем“ означало постоянную готовность защищаться», и Бродскому приходилось «лезть с кулаками». Таким образом, человек был евреем, хотел он этого или нет, что, в свою очередь, привело к идентификации с еврейством.

Одним из первых, с кем Бродский познакомился в Лондоне летом 1972 года, был философ Исайя Берлин — с ним они сразу и навсегда подружились. Берлин, родившийся в 1909 году в Риге, которая входила в состав Российской империи, тоже был евреем. «Когда мы с ним разговаривали, один русский еврей разговаривал с другим» — и это было естественно, считал Берлин, по мнению которого, эта специфически еврейская сообщность была обусловлена исторически как результат нужды «держаться друг за друга»: «Между нами не было никаких помех — я не был англичанином, он не был специфически русским. Было очень ясно — мы одной породы». Между тем Бродский отказывался рассматривать собственные конфликты с властями и свете своего еврейства. «Мои проблемы — от занимаемой мной позиции, не от того, что я еврей», — объяснил он в 1970 году, живя еще в Советском Союзе.

Было очень ясно — мы одной породы». Между тем Бродский отказывался рассматривать собственные конфликты с властями и свете своего еврейства. «Мои проблемы — от занимаемой мной позиции, не от того, что я еврей», — объяснил он в 1970 году, живя еще в Советском Союзе.

Заявление Бродского, что он «никогда не был более счастлив, чем во время шестидневной войны», звучало не столько декларацией о поддержке еврейского государства, сколько выражением удовлетворения тем, что арабские государства и их покровитель СССР получили по заслугам. Сионистом он не был, и тот факт, что он ни разу не посетил Израиль, несмотря на многочисленные приглашения, вызвал большое раздражение в некоторых еврейских кругах. Но он не давал себя использовать в политических целях, не желал быть зачисленным в определенную категорию. Он не был «еврей Бродский», а стремился определить себя «более точно, чем в терминах расы, веры или национальности»: «Сначала следует попытаться понять, трус ли ты или человек честный или нечестный. Твоя личность не должна зависеть от внешних критериев». Другими словами, он был, по собственному признанию, «плохой еврей», и добавлял: «И я надеюсь, что и плохой русский. Вряд ли я хороший американец. Самое большее, что я могу о себе сказать, это то, что я — я, что я писатель».

Твоя личность не должна зависеть от внешних критериев». Другими словами, он был, по собственному признанию, «плохой еврей», и добавлял: «И я надеюсь, что и плохой русский. Вряд ли я хороший американец. Самое большее, что я могу о себе сказать, это то, что я — я, что я писатель».

Провоцируя тех, кто требовал от него подтверждения собственного еврейства, Бродский говорил, что он чуть ли не больше еврей, чем те, кто, живя в Израиле, блюдут все религиозные ритуалы. На самом деле он предпочитал Бога Ветхого Завета Богу Нового Завета: «идея грандиознее, идея верховного существа, которое не оперирует на основании этических, т. е. человеческих категорий, а исходя из своей собственной воли, которая — произвол, т. е. God is arbitrary[16]». Однако эта его «еврейскость» была выражением не религиозности, а «чувства высшей справедливости», в которой, в свою очередь, сквозит пристрастие «не столько, может быть, к этосу, сколько к его духовному субпродукту», к деятельности писателя. «… Природа этого ремесла в каком-то смысле делает тебя евреем, еврейство становится следствием». Этим Бродский хотел сказать, что писатели, особенно поэты, всегда «находятся в позиции изоляции в своем обществе» — эхо цветаевского «в сем христианнейшем из миров поэты — жиды».

«… Природа этого ремесла в каком-то смысле делает тебя евреем, еврейство становится следствием». Этим Бродский хотел сказать, что писатели, особенно поэты, всегда «находятся в позиции изоляции в своем обществе» — эхо цветаевского «в сем христианнейшем из миров поэты — жиды».

Бродский ставил Ветхий Завет выше Нового, потому что «метафизический горизонт, или метафизическая интенсивность», в нем куда грандиозней. Но сам он принадлежит, подчеркивал он, традиции, где разница между христианством и иудаизмом не столь велика, как на Западе, и где Новый Завет рассматривается скорее как боковой побег от Ветхого. В Новом Завете ему не нравилось, прежде всего, то, что он называл «торгашеской психологией»: «сделай это — получишь то, да?» Тем не менее его привлекали «некоторые вещи в христианстве». Одна из них — почерпнутое у Ахматовой умение прощать.

Как бы ни воспринимал себя Бродский — как еврея или христианина, — это следует понимать не в догматическом, а в переносном, метафорическом смысле. Был ли он вообще религиозен? На такой вопрос он отвечал неохотно, считая это делом слишком личного характера. Но когда все-таки приходилось определять свою позицию, он всегда высказывался скорее в терминах агностицизма. «Я не то чтобы религиозен, вовсе нет. К счастью это или к несчастью, я не знаю», — объяснил он однажды, а в другой раз ответил на вопрос о своей религиозности еще более неопределенно: «Я не знаю. Иногда — да, иногда — нет». Когда я ему напомнил о том, что на фотографии 1972 года он носит нательный крестик, он сказал:

Был ли он вообще религиозен? На такой вопрос он отвечал неохотно, считая это делом слишком личного характера. Но когда все-таки приходилось определять свою позицию, он всегда высказывался скорее в терминах агностицизма. «Я не то чтобы религиозен, вовсе нет. К счастью это или к несчастью, я не знаю», — объяснил он однажды, а в другой раз ответил на вопрос о своей религиозности еще более неопределенно: «Я не знаю. Иногда — да, иногда — нет». Когда я ему напомнил о том, что на фотографии 1972 года он носит нательный крестик, он сказал:

В те времена я относился к этому несколько более, как вам сказать, систематически. Но это прошло. Это опять-таки связано с Пастернаком, если хотите. После его «Стихов из романа» масса русской интеллигенции, особенно еврейские мальчики, очень воодушевились новозаветными идеями. Отчасти это была форма сопротивления системе, с другой стороны, за этим стоит совершенно феноменальное культурное наследие, с третьей стороны, — чисто религиозный аспект, с которым у меня отношения всегда были в достаточной степени неблагополучными.

Для Бродского, как и для многих других молодых советских людей, христианство предлагало более питательную диету, нежели скудная атеистическая пища, которой кормили в Советском Союзе. «Обычно тот, кто плюет на Бога, / плюет сначала на человека», — писал он в «Речи о пролитом молоке» (1967). «Я христианин, потому что я не варвар» — таков был аргумент, который он часто приводил. Таким образом, он был христианином, потому что отказывался быть безбожником, что предписывалось советскому гражданину. «В одном Бродский остается последовательно нетерпим, почти фанатичен, — констатирует его друг Игорь Ефимов. — Он — пламенный антиязычник». Когда в 1992 году вышел в свет его сборник рождественских стихотворений, Александру Сумеркину он был подарен автором с надписью: «Александру… от христианина-заочника». В надписи на моем экземпляре было еще больше самоиронии: «Христианину от язычника». Я был «христианином», потому что принадлежу христианской цивилизации, отраженной в западной культуре — культуре, по отношению к которой Бродский как бывший гражданин страны, этой цивилизации в течение многих лет лишенной, был «язычником».

Не быть «христианином», по Бродскому, — то же самое, что быть варваром. В рецензии на сборник «Часть речи» Чеслав Милош истолковал мысли Бродского таким образом, что поэт «должен бояться Бога, любить свою страну и свой родной язык, доверяться своей совести, избегать союзов со злом и быть верным традиции. Это — элементарные правила, которые поэт не имеет права забывать или высмеивать, ибо впитывание их есть часть его инициации или, скорее, посвящение в святое ремесло». Милош все правильно понимал. «В общем, мне кажется, моя работа по большому счету есть работа во славу Бога, — объяснил Бродский. — Я не уверен, что Он обращает на нее внимание… что я Ему любопытен… но моя работа по крайней мере не направлена против Него». Бродский был убежден, что литературное творчество «куда больше значит, чем стандартная набожность», так как «мешает вам удержаться в доктрине, в той или иной религиозной системе». Как пример он приводил «Божественную комедию» Данте, которая «куда интереснее, чем то же самое у отцов церкви»: «…Когда вы пишете стихотворение, вы очень часто чувствуете, что вы можете выйти за пределы религиозной доктрины: метафизический радиус расширяется или удлиняется». Когда американский поэт Энтони Хект спросил Бродского: «Не кажется ли вам, Иосиф, что наш труд — это в конечном итоге элементарное желание толковать Библию?» — тот согласился сразу.

Когда американский поэт Энтони Хект спросил Бродского: «Не кажется ли вам, Иосиф, что наш труд — это в конечном итоге элементарное желание толковать Библию?» — тот согласился сразу.

Возможность переложения Библии в поэзию обсуждалась Бродским и Ахматовой.

Мы в тот период как раз обсуждали идею переложения Псалмов и вообще всей Библии на стихи. Возникла такая мысль, что хорошо бы все эти библейские истории переложить доступным широкому читателю стихом. И мы обсуждали — стоит это делать или же не стоит. И если стоит, то как именно это делать. И кто бы мог это сделать лучше всех, чтобы получилось не хуже, чем у Пастернака…

Ахматова еще в двадцатые годы написала три коротеньких стихотворения на темы из Ветхого Завета («Рахиль», «Лотова жена» и «Мелхола»), а Бродский начал свою работу весной 1963 года, когда впервые читал Ветхий Завет. Через несколько дней он начал писать поэму «Исаак и Авраам», не совсем понимая, «о чем» он пытался сказать.

Импульсом послужила в первую очередь Книга Бытия, но и висящая в Эрмитаже картина Рембрандта «Жертвоприношение Авраама». Другим источником вдохновения стали прочитанные в то время книги: «Страх и трепет» Кьеркегора с ее рассуждениями на тему самоотречения Авраама, и «Киркегард и экзистенциальная философия» Шестова. Поэма «Исаак и Авраам» является на самом деле поэтическим развертыванием концепции Кьеркегора с ее тремя стадиями (эстетической, этической и религиозной) и толкованием отчаяния как основы человеческого существования. Но поэма не «религиозная» в том смысле, что автор отождествляет себя с ветхозаветной (еврейской) тематикой; по словам Лосева, она стала «инструментом формирования собственной экзистенциальной философии, самоидентификации» для человека, «обреченного на непрестанные и мучительные духовные поиски».

Через десять лет после «Исаака и Авраама» Бродский написал «Сретенье» (1972) — несомненно, наиболее совершенное из всего, написанного им на библейские темы. И в этот раз одним из источников вдохновения послужила картина Рембрандта «Симеон во Храме», которую Бродский знал по репродукциям. Праведный Симеон узнал от Святого Духа, что не умрет, пока не увидит обещанного Мессию. Суть истории, изложенной в Евангелии от Луки, состоит в том, что Младенца приносят во Храм на сороковой день после рождения и Симеон, которого туда повел Святой Дух, берет Младенца на руки и говорит: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».

Описанное в Евангелии — и в стихотворении — это переход от Ветхого Завета в Новый, пограничная зона между иудаизмом и христианством. Стихотворение было задумано, рассказывал мне Бродский, частично как попытка дополнить живаговский цикл Пастернака, в котором этого праздника нет; но оно обладало и автобиографическим подтекстом, так как его сын родился на Сретенье. Еще важнее, однако, тот факт, что на этот день, 15 февраля по православному календарю, приходились именины Анны Ахматовой (День Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы). Стихотворение посвящено Ахматовой, и неслучайно: оно — реплика в постоянно длящемся между ними диалоге, который теперь, после ее смерти, Бродский вел с той частью его самого, которую занимала она.

Несмотря на неопределенность Бродского в вопросах веры, «Сретенье» пронизано сильным метафизическим чувством, определенным Элиотом как «сплав мысли и поэзии при очень высокой температуре». Нет «христианского искусства, так же как и не может быть христианской науки или христианской кухни», писал Оден. «Есть только христианский дух, в котором художник, ученый работает или не работает. Изображение Распятия не обязательно более христианское по духу, нежели натюрморт, и вполне может быть им в меньшей степени». Именно это имел в виду Бродский, утверждая, что его работа есть «работа во славу Бога». Если стихотворение вызывает религиозные чувства, это результат не тематики или веры поэта, а его умения «писать хорошо».

В возрасте двадцати пяти лет Бродский решил каждый год сочинять рождественское стихотворение. «Это, в общем, мое отношение к христианству», — объяснил он мне со смехом. Частично это был вопрос дисциплины, но в то же время как бы и зарубки для памяти — «как человек каждый год фотографируется, чтобы знать, как он выглядит»: «По этому можно, как мне казалось, более или менее проследить стилистическое развитие — развитие души в некотором роде, т. е. эти стихотворения как фотографии души». В общей сложности им было написано почти двадцать стихотворений, в последнее десятилетие (1985–1995) — по одному в год.

В русской поэтической традиции больше писали о Пасхе, но Бродского занимало именно Рождество Христово, событие, которое, помимо всего прочего, означало радикальное изменение в летосчислении. С рождением Богочеловека время стали структурировать в «до» и «после». Именно это интересовало Бродского, а вовсе не доктринарные аспекты — появление Христа как подтверждение прихода Мессии и т. д. «Что включается в это „до“? — спрашивал он и сам отвечал: — Не только, скажем, цезарь Август или его предшественники, но обнимается как бы все время, что включает в себя геологические периоды и уходит тем концом практически в астрономию». Уникальность Иисуса в том, что с его рождения хронология стала связываться с жизнью определенного индивидуума; в этом смысле он был первым человеком.

От взглядов Бродского на религию не следует ждать твердой последовательности или системы. Он брал немножко здесь, немножко там — для своих целей. И эти цели были не религиозные, а художественные. Говоря, что работа писателя близко связана с «чувством высшей справедливости» и что природа самого ремесла «делает тебя евреем», он имел в виду не только поэта как стоящее вне общества существо, но и присущие еврейскому (ветхозаветному) мышлению безапелляционность, абсолютность. Но, как часто бывает у Бродского, эпитеты эти — прежде всего метафоры, приближения. Говоря о нравственной норме, он ссылается на кальвинизм так же часто, как на иудаизм. «Думаю, что по складу своего характера я — кальвинист. В том смысле, что ты сам себе судья и сам судишь себя суровее, чем Всемогущий», — объяснил он. «Ты сам себе последний, часто довольно страшный суд».

«Кальвинизм» Бродского не был точной интерпретацией религиозных догм деятеля реформации Жана Кальвина. Его привлекала идея полной ответственности человека за собственную судьбу перед строгим и отсутствующим Богом — Deus absconditus[17]. В поддержку своего толкования он ссылался на ту же Цветаеву, у которой взял мысль о поэте как вечном отщепенце-еврее. Речь идет о беспощадности подхода (к самому себе, к действительности) и о честности изложения. Католическая практика прощения и отпущения грехов отвергалась Бродским, так же как ее мирской вариант — психоанализ. Поэтому он хорошо относился и к другому аскетическому вероисповеданию, протестантизму, которое в его системе ценностей было почти синонимом кальвинизма. «Ибо быть писателем неизбежно означает быть протестантом или, по крайней мере, пользоваться протестантской концепцией человека», — пишет он в эссе о Достоевском «Власть стихий» («The Power of the Elements», 1980) и продолжает:

И в русском православии и в римском католичестве человека судит Всевышний или Его Церковь. В протестантстве человек сам творит над собой подобие Страшного Суда, и в ходе этого суда он к себе куда более беспощаден, чем Господь или даже церковь, — уже хотя бы потому, что (по его собственному убеждению) он знает себя лучше, чем Бог и церковь. И еще потому, что он не хочет, точнее — не может простить. Поскольку, однако, ни один автор не пишет исключительно в расчете на свой приход, литературные герои и их поступки заслуживают суда беспристрастного и справедливого. Чем тщательнее расследование, тем убедительнее произведение, — а ведь писатель, прежде всего, стремится именно к правдоподобию.

■

К тому моменту, когда Бродский стал впервые читать Библию (как мы видели, достаточно поздно, в возрасте двадцати трех лет), он уже прочитал и «Бхагавад-гиту» и «Махабхарату». «И метафизические горизонты индуизма на меня произвели куда большее впечатление, и со мной навсегда остались… — рассказывал он мне, — то, что дает человеку индуизм, — это действительно метафизический эквивалент каких-то Гималаев, то есть все время за тем, что ты видишь, возникает более высокая, более грандиозная горная цепь. Иудаизм можно скорее сравнить с потоком в узком русле, но колоссальной интенсивности».

Признав, что «духовный потенциал человека… более реализован в „Бхагавад-гите“, чем, скажем, в Новом Завете», он в то же время понял, что должен сделать выбор, и с учетом своих биографических данных выбор был сделан «в пользу иудаизма или скорее даже христианства»: «Это мой мир».

Если Бродского привлекали метафизические панорамы индуизма, то никаких подобных горных хребтов он не разглядел в исламе, чей нивелирующий коллективизм он находил отвратительным. Его взгляды на эту религию объясняются той исторической перспективой, в которой он ее рассматривал. Россия — страна евразийская, чья история пронизана конфликтом между Востоком и Западом: татарское иго в XIII—XV веках, войны с турками в XVIII—XIX веках и т. д. Геополитическим выражением этого противоречия является наличие в России двух столиц: обращенной к Востоку Москвы и обращенного к Европе Санкт-Петербурга. В русской традиции идей Северная столица ассоциируется с Элладой и Римом, тогда как Москва видится сквозь призму византийской или даже азиатской традиции. Так ее видел, например, Мандельштам, называвший Москву «буддийской», то есть, в его тогдашнем понимании, неподвижной, застывшей, обращенной внутрь себя.

Россия, правда, страна христианская, но ее православие корнями уходит в Византию. Азия, Византия являются частью российского самопонимания. «Однако Христианство, принятое Русью, уже не имело ничего общего с Римом, — пишет Бродский в „Путешествии в Стамбул“. — Пришедшее на Русь Христианство бросило позади не только тоги и статуи, но и выработанный при Юстиниане Свод Гражданских Законов. Видимо, чтоб облегчить себе путешествие».

Исходя из наших частных бесед, могу засвидетельствовать весьма отрицательное отношение Бродского к Православной Церкви — именно из-за ее антииндивидуализма. То же самое касается ислама, религии, которую он наотрез отвергал. Как пишет Лосев, «Азия, ислам, татарщина у Бродского выступают как метафоры коллективизма не только в обществе, но и в индивидуальном сознании». В выборе между индивидуализмом и коллективизмом, правосудием и юридическим произволом, терпимостью и нетерпимостью, порядком и хаосом, движением и застоем Бродский никогда не колебался. «Не хочется обобщать, — пишет он, — но Восток есть прежде всего традиция подчинения, иерархии, выгоды, торговли, приспособления — т. е. традиция, в значительной степени чуждая принципам нравственного абсолюта, чью роль — я имею в виду интенсивность ощущения — выполняет здесь идея рода, семьи».

По поводу смертного приговора, вынесенного аятоллой Хомейни Салману Рушди за «кощунственный и богохульный» роман «Сатанинские стихи», Бродский выступил в «The Times Literary Supplement» с предупреждением о грозной опасности, которая коренится в демографической экспансии; этот смертный приговор — крик будущего, и будущее всегда пытается узурпировать настоящее: «Каждая пуля летит из будущего». На колоссальное увеличение населения в мусульманских странах цивилизациям, основанным на «Упанишадах», Конфуции и Ветхом и Новом Заветах, нужно смотреть в оба. Международная уступчивость, оправдывающая себя реально-политическими соображениями, ставит знак равенства между нетерпимостью и терпимостью — «но последняя является не коллегой первой, а ее мастером: освободившись сама от этой юношеской аррогантности, терпимость не должна позволить нетерпимости перекрикнуть других в классе. Надо дать будущему понять, что прошлое — тоже заряженное».

Бродский вполне серьезно утверждал, что перед угрозой ислама западная цивилизация должна вооружиться — если не пулями, то по крайней мере аргументами. В интервью 1989 года — после объявления фатвы против Рушди — он выразил свои опасения по поводу шансов «неопределенно христианского мира» защитить и отстоять себя в предстоящей борьбе с мусульманским миром, к которой неминуемо приведут демографические изменения:

Будущее, каким его можно предвидеть, каким могу предвидеть его я… это будущее, раздираемое конфликтом духа терпимости с духом нетерпимости, и сейчас предпринимаются всяческие попытки разрешить этот конфликт. Прагматики пытаются утверждать, будто есть какая-то эквивалентность между этими двумя принципами. Я в это ни секунды не верю. Я считаю, что мусульманский взгляд на миропорядок должен быть подавлен и уничтожен.

Бродский не был и не хотел быть «политкорректным». Не подлежит сомнению, что ислам с его антиинтеллектуалистским и антииндивидуалистским пафосом воплощал в его глазах все то, что было ему глубоко ненавистно.

«Бродский не помещался в синагогу» // Jewish.Ru — Глобальный еврейский онлайн центр

Её «Прогулки с Бродским» открыли русским зрителям и читателям живого поэта. В эксклюзивном интервью Jewish.ru режиссер Елена Якович рассказала, каким был Бродский в жизни, что значило для него еврейство и почему любые рамки для великого поэта тесны.

Я из вас сейчас буду вытягивать всё, что связано с еврейством Бродского.

– Ну, тут вы из меня ничего не вытянете, потому что я ничего об этом не знаю.

Бродский в Венеции во время съёмок вашего фильма еврейской темы никак не касался?

– В общении с Бродским всегда была какая-то дистанция. Я понимала, что шаг влево, шаг вправо – «расстрел». Ведь шёл первый монолог великого русского поэта, обращённый к русскоязычному читателю. И о еврейской теме я не спрашивала. По этой теме я могу вспомнить только две реплики, которые там прозвучали, и один так и не случившийся разговор, что тоже о многом говорит. На вопрос, может ли он поговорить на питерскую тему, Бродский ответил: «Я не могу “на тему”, это мой родной город». Тогда поэт Евгений Рейн, также участвовавший в съемке, сказал: «Мы оба родились в Ленинграде, при тиране Сталине, от еврейских родителей».

Потом я все-таки, видимо, подсознательно, пыталась вывести Бродского на еврейскую тему и спросила его: «А где здесь гетто?» Он куда-то неопределенно махнул рукой, но затем, в последний день съёмки, когда мы поплыли на катере, Бродский сам к этой теме вернулся и сказал: «Если мы поплывем туда, то там будет это ваше гетто любимое». Бродский запомнил тот мой вопрос и мог продолжить разговор, однако пророчески заметил: «Я не удивлюсь, если к концу этого мероприятия камера окажется на дне канала». Так оно и вышло! Плеснула волна, захлестнула камеру, она вышла из строя – там на последних кадрах фильма видны эти капли воды на объективе. Так случилось, что прогулка по гетто не состоялась, но с Бродским ведь ничего случайного не бывает: видимо, где-то свыше было решено, что для завершения нашего фильма это не нужно. Хотя, если бы мы заплыли в гетто, разговор на еврейскую тему был бы.

В недавний юбилей Бродского было много дискуссий о его конфессиональной ориентации.

– У меня те же источники, что и у всех – его стихи. Ничего конфессионально еврейского в них нет. Более того, каждый год он писал по рождественскому стихотворению, что свидетельствует скорее о противоположном. Хотя в «Рождественском романсе», посвящённом Евгению Рейну, есть строка: «Блуждает выговор еврейский по желтой улице печальной».

Бродский, конечно, очень был привязан к родителям, а они были, хоть и евреи, но совершенно советские люди. Они же его назвали Иосифом в честь Сталина, а мы еще думали, какое же благородное библейское имя ему дано. Поэтому, как человек русской культуры, он был склонен к другим, нежели еврейским, символам, и эти символы были для него важны.

Владимир Бондаренко, автор книги о Бродском в серии «ЖЗЛ», пишет, что Бродского крестила няня в двухлетнем возрасте.

– Не знаю, была ли у Бродского няня. Бондаренко, конечно, виднее. Это бывало, что русские няни крестили еврейских детей. Но знаете, я выспрашивала в деревне Норинской, где Бродский отбывал ссылку, у тамошних бабушек, были ли у него какие-то внешние атрибуты религиозности, но они расходились в «показаниях».

Разве случай Бродского – это не рефлекс еврея, оторвавшегося от своей духовной традиции и хватающего все яркое и ценное из чужой культуры?

– Слушайте, ну как можно в случае Бродского говорить об «отрыве от духовной традиции»?! Об отрыве от традиции можно говорить в случае Троцкого! А Бродский родился в 1940 году. Мы родились в таком обществе, где обсуждать даже было неприлично, какой ты национальности. И своё еврейство он, как и все мы, осознавал через опыт своих родителей – через их разговоры.

Что для поэтов такого масштаба было их еврейство?

– Во всяком случае, точно не религия. И я совершенно не согласна с идеей о тяге «оторвавшегося еврея к чему-то яркому». У Бродского было просто естественное стремление человека, выросшего в русской культуре, принять символы, связанные с этой культурой. То же происходило и с Пастернаком, и с Мандельштамом, и с любым человеком, числившим себя русским поэтом. Для них это была культура. А пришёл ли Бродский к какой-то религиозной практике? Мы пытались спрашивать у людей, близко с ним знакомых, но ничего точного не нашли. Бродский был достаточно умён, чтобы не хвататься за яркое.

Однако поэзия Бродского одновременно выбивается за потолок синагоги.

– Боюсь, она туда даже и не заходила. Это другое пространство.

При этом у него было стихотворение «Еврейское кладбище Петербурга».

– Да, есть. Но если человек рождён великим поэтом, он вряд ли может вместить себя в рамки иудаизма.

Может, для большого поэта тесны рамки любой религии как таковой?

– Есть ведь поразительная история: я недавно узнала, что Пастернак не был крещён, хотя все считают, что был. Он отцу обещал, что никогда этого не сделает, и не крестился при всей христианской направленности его творчества. Я сейчас, наверное, странную с точки зрения иудаизма идею выскажу, но что правильнее для еврейского Б-га: иметь в качестве своего адепта какого-нибудь обывателя, который соблюдает все религиозные каноны, или великого поэта, который так много даёт душам и у которого все равно очень много ветхозаветного?

Есть ли у современной России право на Бродского?

https://www.znak.com/2015-05-25/est_li_u_sovremennoy_rossii_pravo_na_brodskogo2015.05.25

Вчера, 24 мая, исполнилось бы 75 лет Иосифу Бродскому. Многочисленные СМИ, во главе с государственными и квазигосударственными, отдали поэту должное внимание, таким образом, как бы присвоив его современной путинской России. Но у современной России нет прав на Бродского, она их не заслужила. Бродский не принадлежит никому. Вернее – он принадлежит цивилизации как таковой, всем, кто пытается быть свободным и дорожит личной независимостью.

«Можно и получше написать»

Родившийся в 1940 году в Ленинграде, Иосиф Бродский вместе с матерью перенес испытание первой блокадной зимой (отец, военный фотокор, в это время участвовал в обороне, затем – в освобождении города), потом удалось эвакуироваться в Череповец. «С возвращением из Череповца связано одно из самых ужасных воспоминаний детства, – делился Бродский с Соломоном Волковым. – На железнодорожной станции толпа осаждала поезд. Когда он уже тронулся, какой-то старик-инвалид ковылял за составом, все еще пытаясь влезть в вагон. А его оттуда поливали кипятком».

После войны Иосиф переходил из школы в школу и даже оставался на второй год (ирония судьбы: из-за проблем с английским). В 15 лет, по причине «лютой ненависти» преподавателя сталинской Конституции, бросил школу, в поисках заработка пошел на завод учеником фрезеровщика, поступал в училище подводников, но безуспешно: экзамены и медкомиссия были пройдены, но сказалась «пятая графа».

«Довольно рано пришло ко мне понимание того, что я – еврей, – говорил Бродский. – Мою семью ничто не связывало с иудаизмом, абсолютно ничто. Но у системы был способ заставить осознать свою этническую принадлежность. В Советском Союзе есть удостоверяющий ее документ, внутренний паспорт. В первую очередь в нем указаны ваше имя, фамилия, место рождения, национальность. Отступление от этого правила может караться законом. Антисемитизм в России в значительной степени порождается государством». (Похожая картина: теперь у нас косо смотрят на украинцев)…

Школу бросил в 15 лет, из-за «лютой ненависти» преподавателя Сталинской КонституцииЗагорелся стать врачом – устроился в морг, потом – истопником в котельной, сторожем на маяке, рабочим в геологических экспедициях на Белое море, в Восточную Сибирь, Якутию, на Дальний Восток. Все это время (и до конца жизни) усердно и упорно занимался самообразованием: изучал мировую литературу, философию, языки.

Писать, по собственному признанию, начал неожиданно, в 18 лет, под влиянием стихов Бориса Слуцкого. «В геологических экспедициях об ту пору подвизался такой поэт – Владимир Британишский, ученик Слуцкого, между прочим. И кто-то мне показал его книжку, которая называлась «Поиски». Я как сейчас помню обложку. Ну, я подумал, что на эту же самую тему можно и получше написать. Такая амбициозность-неамбициозность, что-то вроде этого. И я чего-то там начал сочинять сам. И так оно и пошло», – рассказывал Бродский Соломону Волкову.

«Девяносто процентов деятельности госбезопасности – просто фабрикация дел»

Уже первое публичное выступление двадцатилетнего Бродского со стихотворением «Еврейское кладбище» вызвало дикий скандал, так он «попал в поле зрения». В первый раз был арестован КГБ сразу после выхода самиздатского альманаха «Синтаксис» (1959-60). Предоставим слово самому Иосифу Александровичу.

«Соломон Волков: Чего же они тогда от вас хотели?

Иосиф Бродский: А это совершенно непонятно, чего эти люди хотят. Я считал, что эта контора – КГБ – как и все на свете, является жертвой статистики. То есть крестьянин приходит в поле – у него не сжата полоска одна. Работяга приходит в цех – его там ждет наряд. А гэбэшники приходят в свой офис – у них там ничего, кроме портрета основоположника, или «железного Феликса», нет. Но им чего-то надо ведь делать для того, чтобы как-то свое существование оправдать, да? Отсюда зачастую все эти фабрикации. Все происходило во многом не потому, что советская власть такая нехорошая или, я не знаю, Ленин или Сталин были такие злые, или еще какой-нибудь дьявол где-то там крутится, да? Нет, это просто бюрократия, чисто бюрократический феномен, который – при полном отсутствии проверяющих инстанций – расцветает самым махровым цветом и начинает черт знает чем заниматься… Когда вы спите, то на ночь должны запирать дверь на замок, да? Это вполне естественно. ЧК – это такой замок, как и полагается. Вы ставите человека на часах, и он стоит. Но у этого человека должен быть какой-то командир, а у этого командира – еще кто-то, за ним надзирающий, и так далее. А в случае с КГБ все произошло совершенно наоборот. То есть за этим часовым догляду никакого не было. Он и заснуть мог, и тебя же штыком заколоть мог. И начиналась кутерьма. Я думаю, девяносто процентов деятельности госбезопасности – это просто фабрикация дел. Вы ведь встречали, наверное, людей, которые сами себе придумывают занятие, лишь бы чем-нибудь заняться?

Бродского арестовывали трижды, в первый раз — когда ему еще не было двадцатиСВ: Сколько угодно.

ИБ: Так вот, гэбэшники – это именно те люди, которые придумывают себе занятие, потому что прямых дел у них, в общем, нет. Ну кто в России занимается свержением государственного строя? Да никто!

СВ: Во всяком случае, на нашей памяти…

ИБ: Да, на нашей памяти. Может быть, если до тридцать седьмого года кому-то и приходило в голову поставить наверху кого-нибудь другого, то после тридцать седьмого подобные идеи вряд ли уже возникали. И ни о каком оружии на руках у населения речи уже идти не могло. Может быть, в порядке исключения. И с подобными делами вполне могла бы справиться милиция. Но не тут-то было! И, поскольку эти чуваки из госбезопасности существуют, то они организуют систему доносов. На основании доносов у них собирается какая-то информация. А на основании этой информации уже что-то можно предпринять. Особенно это удобно, если вы имеете дело с литератором, да? Потому что на каждого месье существует свое досье, и это досье растет. Если же вы литератор, то это досье растет гораздо быстрее – потому что туда вкладываются ваши манускрипты: стишки или романы, да?

СВ: То есть вы сами производите материал для досье госбезопасности!

ИБ: И в конце концов ваше дело начинает занимать на гэбэшной полке неподобающее ему место. И тогда человека надо хватать и что-то с ним делать. Так это и происходит; некая, как бы это сказать, неандертальская версия компьютера. То есть когда поступает избыток информации, человека берут и начинают его раскручивать согласно ихнему прейскуранту. Все очень просто».

«А через год его взяли с револьвером в Красноярске»

Потом последовало «дело Уманского». Через этого своего друга, «Сашку Уманского», Бродский познакомился с незаурядным персонажем Олегом Шахматовым – бывшим военным летчиком, офицером с «колоссальными способностями к музыке, освободившимся после годовой отсидки за хулиганку (помочился в коммунальный суп, добиваясь любимой). Уехал в Самарканд, сбежал там с собственной свадьбы, учился на гитаре в местной консерватории, преподавал музыку в Доме офицеров, звал Бродского – и тот откликнулся, приехал. «В один прекрасный день, когда Шахматов в очередной раз жаловался мне на полное свое неблагополучие (а он считал, что очень натерпелся от советской власти), нам пришла в голову идея – не помню, кому именно… скорее всего, мне. Короче, я говорю Шахматову: «Олег, будь я на твоем месте, я бы просто сел в один из этих маленьких самолетов, вроде ЯК-12, и отвалил бы в Афганистан. Ведь ты же летчик! А в Афганистане дотянул, куда бензину бы хватило, а потом пешком просто дошел бы до ближайшего города – до Кабула, я не знаю».

Советской психушке мы «обязаны» поэмой Бродского «Горбунов и Горчаков»Тут же был готов план побега вдвоем: «Шахматов садится рядом с летчиком, я сажусь сзади, с камнем. Трах этого летчика по башке. Я его связываю, а Шахматов берет штурвал. Мы поднимаемся на большую высоту, потом планируем и идем над границей, так что никакие радары нас бы не засекли». Затея рухнула в последнюю минуту: ожидая рокового рейса, Бродский на последний рубль купил грецких орехов, давай колоть – а внутри подобие человеческого мозга. Увидал пилота, которому должен был «трахнуть по башке»: «Ну с какой стати я его буду бить по голове? Что он мне плохого сделал, в конце концов?» Вспомнил Ленинград, любимую девушку, друзей – и передумал.

«А через год Шахматова взяли с револьвером в Красноярске», и тот со страху, «спасая шкуру», выдал и замысел побега (по-гэбэшному «измены Родине»), и Сашку Уманского, наваявшего какую-то антисоветскую рукопись. «Меня, подержав, выпустили, поскольку оказалось, после допроса двадцати человек, что единственное показание против меня – самого же Шахматова. А это даже по советской юридической системе было не совсем комильфо».

«Проснулся в три часа ночи – человек лежит в луже крови»

Этот «звонок» прозвучал в январе 1961-го. Менее чем через три года, в конце ноября 1963-го (хрущевская оттепель сходила на нет), грянул набат. Некто Лернер, «отставной энтузиаст со слезящимся глазом», по наущению КГБ тиснул в «Вечернем Ленинграде» печально известный фельетон «Окололитературный трутень». Намеренно исковеркав стихи Бродского, приписав ему чужие, доносчик клеймил поэта за «паразитический образ жизни», хотя в действительности тот вел изнурительную, отшельническую работу по заказу редакций и издательств: переводил с английского, испанского, польского, сербского.

Через полтора месяца Бродского арестовали за тунеядство. «После чего меня отправили в сумасшедший дом на Пряжке, на так называемую судебно-психиатрическую экспертизу, – рассказывал он Соломону Волкову. – Там меня держали несколько недель. И это было самое худшее время в моей жизни». В разговоре с Волковым Иосиф Александрович умалчивает подробности, лишь роняет: «В психушке гораздо хуже [чем в тюремной одиночке], потому что вас там колют всяческой дурью и заталкивают в вас какие-то таблетки… Когда вам вкалывают серу, даже движение мизинца причиняет невероятную физическую боль. Это делается для того, чтобы вас затормозить, остановить, чтобы вы абсолютно ничего не могли делать, не могли пошевелиться». Из других бесед: «Это было самое ужасное из того, что мне довелось пережить. Действительно, ничего нет хуже. Они добиваются многого – публичного покаяния, перемены в поведении. Они вытаскивают тебя среди ночи из постели, заворачивают в простыню и погружают в холодную воду. Они пичкают тебя инъекциями, используя всевозможные подтачивающие здоровье средства». Немногословно. Но по свидетельствам Валерии Новодворской, заточенной в казанскую спецпсихбольницу спустя пять лет после суда над Бродским, мы знаем, что «эскулапы» не смущались в выборе и более изощренных методов воздействия, советской судебно-психиатрической системе позавидовало бы и гестапо:

А вот фотографии доносчика Лернера в интернете не нашлось«ИБ: Ну, это был нормальный сумасшедший дом. Смешанные палаты, в которых держали и буйных, и не буйных. Поскольку и тех, и других подозревали…

СВ: В симуляции?

ИБ: Да, в симуляции. И в первую же мою ночь там человек в койке, стоявшей рядом с моей, покончил жизнь самоубийством. Вскрыл себе вены. Помню, как я проснулся в три часа ночи: кругом суматоха, беготня. И человек лежит в луже крови. Каким образом он достал бритву? Совершенно непонятно…»

Издевались, били, «несколько раз, довольно сильно, между прочим» и в тюрьме (не новость и поныне) – после первых арестов, и в этот раз. Но «другим людям доставалось гораздо больше, приходилось гораздо тяжелее, чем мне, мне повезло во всех отношениях».

«Нам всё равно – поэт или не поэт!»

Скоротечное, в два заседания, позорное судилище над Бродским открылось в феврале 1964-го. Мы можем в подробностях представить его благодаря замечательной журналистке и писательнице Фриде Вигдоровой, которая бесстрашно вела записи, присутствуя на процессе. Когда «бдительные граждане» и судья Савельева потребовали отнять записи, она, по воспоминаниям очевидцев, «выпрямилась во весь свой 150-сантиметровый рост и тихо ответила: «Попробуйте». Вот наиболее характерные, как нам представляется, фрагменты записей Вигдоровой.

«Судья: Чем вы занимаетесь?

Бродский: Пишу стихи. Перевожу. Я полагаю…

Судья: Никаких «я полагаю». Стойте как следует! Не прислоняйтесь к стенам! Смотрите на суд! Отвечайте суду как следует! (Мне). Сейчас же прекратите записывать! А то – выведу из зала. (Бродскому): У вас есть постоянная работа?

Бродский: Я думал, что это постоянная работа.

Судья: Отвечайте точно!

Бродский: Я писал стихи. Я думал, что они будут напечатаны. Я полагаю…

Судья: Нас не интересует «я полагаю». Отвечайте, почему вы не работали?

Бродский: Я работал. Я писал стихи.

«Быть поэтом? Я думаю, это от Бога»Судья: Нас это не интересует. Нас интересует, с каким учреждением вы были связаны».

«Судья: А вообще какая ваша специальность?

Бродский: Поэт, поэт-переводчик.

Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?

Бродский: Никто. (Без вызова). А кто причислил меня к роду человеческому?

Судья: А вы учились этому?

Бродский: Чему?

Судья: Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить вуз, где готовят… где учат…

Бродский: Я не думал… я не думал, что это дается образованием.

Судья: А чем же?

Бродский: Я думаю, это… (растерянно)… от Бога…»

«Когда все вышли из зала суда, то в коридорах и на лестницах увидели огромное количество людей, особенно молодежи.

Судья: Сколько народу! Я не думала, что соберется столько народу!

Из толпы: Не каждый день судят поэта!

Судья: А нам всё равно – поэт или не поэт!»

«Идущих на суд встречает объявление: Суд над тунеядцем Бродским. Большой зал Клуба строителей полон народа.

— Встать! Суд идет!

«Мы называем ваши стихи «так называемые» потому, что иного понятия о них у нас нет». Бродский у гроба АхматовойСудья Савельева спрашивает у Бродского, какие у него есть ходатайства к суду. Выясняется, что ни перед первым, ни перед вторым он не был ознакомлен с делом. Судья объявляет перерыв. Бродского уводят для того, чтобы он смог ознакомиться с делом. Через некоторое время его приводят, и он говорит, что стихи на страницах 141, 143, 155, 200, 234 (перечисляет) ему не принадлежат. Кроме того, просит не приобщать к делу дневник, который он вел в 1956 году, то есть тогда, когда ему было 16 лет. Защитница присоединяется к этой просьбе.

Судья: В части так называемых его стихов учтем, а в части его личной тетради, изымать ее нет надобности. Гражданин Бродский, с 1956 года вы переменили 13 мест работы. Вы работали на заводе год, а потом полгода не работали. Летом были в геологической партии, а потом 4 месяца не работали… (перечисляет места работы и следовавшие затем перерывы). Объясните суду, почему вы в перерывах не работали и вели паразитический образ жизни?

Бродский: Я в перерывах работал. Я занимался тем, чем занимаюсь и сейчас: я писал стихи.

Судья: Значит, вы писали свои так называемые стихи? А что полезного в том, что вы часто меняли место работы?

Бродский: Я начал работать с 15 лет. Мне всё было интересно. Я менял работу потому, что хотел как можно больше знать о жизни и людях.

Судья: А что вы сделали полезного для родины?

Бродский: Я писал стихи. Это моя работа. Я убежден… я верю, что то, что я написал, сослужит людям службу и не только сейчас, но и будущим поколениям.

Голос из публики: Подумаешь! Воображает!

Другой голос: Он поэт. Он должен так думать.

Судья: Значит, вы думаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу?

Бродский: А почему вы говорите про стихи «так называемые»?

Судья: Мы называем ваши стихи «так называемые» потому, что иного понятия о них у нас нет».

(Вообще, вся стенограмма процесса над Бродским так и просит сравнения с записями современных судебных дел – возьмите хоть нашумевший материал о воронежском процессе над семьей пенсионеров-предпринимателей, выпекавших булочки с маком и обвиненных в организации ОПГ).

«Я лично с Бродским не знаком, но хочу сказать»

Благодаря участию Фриды Вигдоровой за поэта вступились немногие, но беспрекословные авторитеты – литераторы, переводчики, ученые, всемирно почитаемые Ахматова, Герман, Маршак, Паустовский, Твардовский, Чуковский, Шостакович (Солженицын якобы ответил, что «не будет вмешиваться, поскольку ни одному русскому писателю преследования еще не повредили»). Они говорили и писали о выдающемся таланте 23-летнего поэта и переводчика, о нелепости обвинений в тунеядстве. Но суд их мнение «оставил без внимания», а то и вовсе скрыл. Зато свидетелей обвинения судья Савельева в «показаниях» не ограничивала.

«Смирнов (свидетель обвинения, начальник Дома Обороны): Я лично с Бродским не знаком, но хочу сказать, что если бы все граждане относились к накоплению материальных ценностей, как Бродский, нам бы коммунизм долго не построить. Разум – оружие опасное для его владельца. Все говорили, что он – умный и чуть ли не гениальный. Но никто не сказал, каков он человек. Выросши в интеллигентной семье, он имеет только семилетнее образование. Вот тут пусть присутствующие скажут, хотели бы они сына, который имеет только семилетку? В армию он не пошел, потому что был единственным кормильцем семьи. А какой же он кормилец? Тут говорят – талантливый переводчик, а почему никто не говорит, что у него много путаницы в голове? И антисоветские строчки?

Бродский: Это неправда.

Солженицын якобы ответил, что «ни одному русскому писателю преследования еще не повредили»Смирнов: Ему надо изменить многие свои мысли. Я подвергаю сомнению справку, которую дали Бродскому в нервном диспансере насчет нервной болезни. Это сиятельные друзья стали звонить во все колокола и требовать – ах, спасите молодого человека! А его надо лечить принудительным трудом, и никто ему не поможет, никакие сиятельные друзья. Я лично его не знаю. Знаю про него из печати. И со справками знаком. Я медицинскую справку, которая освободила его от службы в армии, подвергаю сомнению. Я не медицина, но подвергаю сомнению.

Бродский: Когда меня освободили, как единственного кормильца, отец болел, он лежал после инфаркта, а я работал и зарабатывал. А потом болел я. Откуда вы обо мне знаете, чтоб так обо мне говорить?

Смирнов: Я познакомился с вашим личным дневником.

Бродский: На каком основании?

Судья: Я снимаю этот вопрос.

Смирнов: Я читал его стихи.

Адвокат: Вот в деле оказались стихи, не принадлежащие Бродскому. А откуда вы знаете, что стихи, прочитанные вами, действительно его стихи? Ведь вы говорите о стихах неопубликованных.

Смирнов: Знаю, и все…

Судья: Свидетель Логунов.

«Не знаю, но должен сказать…». Те же слова за четыре года до суда над Бродским убили ПастернакаЛогунов (заместитель директора Эрмитажа по хозяйственной части): С Бродским я лично не знаком. Впервые я его встретил здесь, в суде. Так жить, как живет Бродский, больше нельзя. Я не позавидовал бы родителям, у которых такой сын. Я работал с писателями, я среди них вращался. Я сравниваю Бродского с Олегом Шестинским – Олег ездил с агитбригадой, он окончил Ленинградский государственный университет и университет в Софии. И еще Олег работал в шахте. Я хотел выступить в том плане, что надо трудиться, отдавать все культурные навыки. И стихи, которые составляет Бродский, были бы тогда настоящими стихами. Бродский должен начать свою жизнь по-новому.

Адвокат: Надо же всё-таки, чтобы свидетели говорили о фактах. А они…

Судья: Вы можете потом дать оценку свидетельским показаниям. Свидетель Денисов!

Денисов (трубоукладчик УНР-20): Я Бродского лично не знаю. Я знаком с ним по выступлениям нашей печати. Я выступаю как гражданин и представитель общественности. Я после выступления газеты возмущен работой Бродского. Я захотел познакомиться с его книгами. Пошел в библиотеку – нет его книг. Спрашивал знакомых, знают ли они такого? Нет, не знают. Я рабочий. Я сменил за свою жизнь только две работы. А Бродский? Меня не удовлетворяют показания Бродского, что он знал много специальностей. Ни одну специальность за такой короткий срок не изучить. Говорят, что Бродский представляет собою что-то как поэт. Почему же он не был членом ни одного объединения? Он не согласен с диалектическим материализмом? Ведь Энгельс считает, что труд создал человека. А Бродского эта формулировка не удовлетворяет. Он считает иначе. Может, он очень талантливый, но почему же он не находит дороги в нашей литературе? Почему он не работает? Я хочу подсказать мнение, что меня его трудовая деятельность, как рабочего, не удовлетворяет».

И так – еще несколько раз: я Бродского не видел, не знаю, со стихами незнаком, но должен сказать, что «Бродский далек от патриотизма, у него полностью отсутствует понятие о совести и долге», «хам, прощелыга, идейно грязный человек, ненавидящий нашу родину», «воинствующий тунеядец, с людьми, подобными Бродскому, надо действовать без пощады!». Аплодисменты. «Вечер с Владимиром Соловьевым», ни больше ни меньше.

Фрида Вигдорова (слева) не дожила месяца до освобождения БродскогоТезисы адвоката Зои Топоровой бьют наотмашь: «общественный обвинитель использовал материалы, которых в деле нет, которые в ходе дела возникают впервые и по которым Бродский не допрашивался и объяснений не давал, подлинность материалов не проверена; авторы писем (осуждающих подсудимого. – Прим. ред.) Бродского не знают, стихов его не читали и судят по тенденциозной и во многом неверной по фактам газетной статье; ни один из свидетелей обвинения Бродского не знает, стихов его не читал; мы еще не знаем, какие из приложенных к делу стихов принадлежат Бродскому, так как из его заявления видно, что там есть ряд стихов, ему не принадлежащих; свидетели обвинения дают показания на основании каких-то непонятным путем полученных и непроверенных документов и высказывают свое мнение, произнося обвинительные речи, они скорее обвинители, чем свидетели». Следуют убедительные детали, объясняющие принципы взаимодействия переводчиков с издательствами, специфику переводческой работы, ее оплаты. Для судьи Савельевой все это пустая трата времени: приговор уже готов – пять лет принудительного труда в отдаленной местности.

«Судебный процесс был полнейшим гротеском. Психологически он казался мне какой-то дичью из прошлого, вычитанной в давно написанных книгах вроде «Процесса» Кафки», – вспоминал Иосиф Бродский.

«Или весьма горячее время в чрезвычайно обозримом будущем»

Из Ленинграда в архангельскую деревню Норинская Бродского отправили в тюремном вагоне. «Окна в купе забраны решетками и заколочены, забиты ставнями. Купе по размеру рассчитано на четырех человек, как обычно. Но в этом купе на четырех везут шестнадцать, да? То есть верхняя полка перекидывается и ее используют как сплошной лежак. И вас туда набивают как, действительно, сельдей в бочку. Или, лучше сказать, как сардинки в банку. И таким образом вас везут… Это был, если хотите, некоторый ад на колесах: Федор Михайлович Достоевский или Данте. На оправку вас не выпускают, люди наверху мочатся, все это течет вниз. Дышать нечем. А публика – главным образом блатари. Люди уже не с первым сроком, не со вторым, не с третьим – а там с шестнадцатым».

Из пяти лет Бродский отбыл на «трудовой повинности» полтора года: шум, поднятый Вигдоровой, Ахматовой, а также Лидией Чуковской, достиг западных ушей, решающим фактором стали угрозы в адрес советского правительства Жан-Поль Сартра, только что удостоенного Нобелевской премией.

Архангельская деревня, послушав Би-Би-Си, сначала приняла Бродского за шпиона. Расставались трогательноПо предположению Иосифа Александровича, к началу вынужденной эмиграции советская власть просто выбрала «ассортимент» репрессий. «Возможности ограничены, как блюда в меню: вас могут потянуть на допросы, избить, выкинуть с работы, а затем преследовать за тунеядство, могут посадить вас в тюрьму, а потом перевести в психушку или наоборот, но в моем случае к 1972 году меню было исчерпано – и тогда власти решили попробовать новый трюк. Думаю, этим я обязан своей славе: по сути, я оказался первым, кого они вынудили уехать». Чтобы выбора не осталось и у Бродского, полковник ОВИР, куда он был вызван 10 мая 1972 года, пообещал: если откажитесь от выезда из СССР, «у вас в чрезвычайно обозримом будущем наступит весьма горячее время». То есть – тюрьма или дурдом. Уже 4 июня Бродский вылетел из Ленинграда в Вену.

Когда в 1987 году ему присвоили Нобелевскую премию, говорливая перестроечная пресса по указанию могущественного секретаря ЦК Егора Лигачева («высокопоставленного существа», по выражению Бродского, далекого от политики) набрала в рот воды. Лишь журнал «Новый мир», который в пору травли Бродского возглавлял Александр Твардовский, отозвался подборкой стихотворений. Полная реабилитация – политическая и литературная – произошла лишь два года спустя.

«У них было право отправить меня за решетку, это их система»

К процессу над собой, и во время него и после, Бродский всерьез не относился, воспринимал свою участь, как говорят, философски, стоически. «Я не принимал систему. Не писал в официально признанной манере, потому что это было скучно. Если человек не делает того, чего от него ждут, его считают врагом государства. Следовательно, у них было право отправить меня за решетку. Это их система. От этого никуда не деться. Раз ты проявляешь свое неприятие, они вправе сделать с тобой, что хотят, поскольку их цель – сохранить свою систему навечно», – объяснял он через полгода после отъезда из СССР.

И о тюрьме вспоминал без «народовольческого» пафоса: «Однажды оказываешься в тюремной машине, куда тебя заталкивают, тебя обыскивают, помещают в камеру, и пошло. Поначалу чувствуешь себя довольно плохо. Ты испуган, поскольку рухнула вся привычная жизнь. Но оказывается, и к этому можно привыкнуть. Тюрьма – это прежде всего отсутствие нужного пространства и избыток времени. Это неприятно, но можно приспособиться. Все здесь в уменьшенном, сжатом масштабе. Известно, кто твой начальник, кто друг, а кто – враг. В тюрьме чувствуешь себя психологически комфортней, потому что упрощаются понятия хорошего и плохого. Известно, где найти того, на кого можно положиться, кто окажет поддержку… В сущности, тюрьма представляет собой всю систему в уменьшенном размере, так что ничего нового там не узнаешь».

«Они вправе сделать с тобой, что хотят, поскольку их цель – сохранить свою систему навечно»«Всячески избегайте приписывать себе статус жертвы», – наставлял Бродский своих американских студентов. Он не был антисоветчиком и борцом с системой, всю жизнь был вне системы, а не против нее, и требовал не причислять его к категории диссидентов. «Самый дерзкий вызов власти – не интересоваться ею… Писатель может вмешиваться в политику государства только в той мере, в какой политика государства вмешивается в его профессиональную деятельность. Если государство начинает диктовать тебе, что ты должен писать, ты вправе зарычать на него», – сформулировал он в интервью Адаму Михнику.

«Россия сегодня – абсолютно новый антропологический зоопарк»

Тем не менее в «Большой книге интервью» Иосифа Бродского есть несколько зубодробительных характеристик советского строя и государства как такового. Государственной машины, которая, «как бульдозер, движется, подминая под себя все независимое, творческое, свободолюбивое». Государства, которое «с первого дня своего возникновения занято лишь духовной и интеллектуальной кастрацией населения, поэтому считающие, что литература призвана служить подбоем государственной мантии, непростительно заблуждаются».

«Причина стабильности советской системы в том, что она осуществила древнейшую мечту человечества: людям гарантировано сохранение некоего status quo, они купили на это право. И уплаченная цена не кажется им слишком высокой. Она высока лишь для некоторых – наиболее предприимчивых и одаренных воображением, – но их в обществе всегда меньшинство. Когда я вернулся из заключения, я твердил всем одно: тюрьма совсем не страшна; пребывание в ней малоприятно, но это не повод дать себя запугать настолько, чтобы не сметь открыть рта. Но это было бессмысленно: собеседники этого не воспринимали». (1972)

Кого еще присвоит себе путинская Россия? Кто следующий?«Ахматова как-то сказала нечто поразительное: Достоевский не знал всей правды. Он полагал, что если ты зарубил старуху-процентщицу, то до конца жизни будешь мучиться угрызениями совести, потом признаешься и пойдешь в Сибирь. А мы знаем, что можно утром расстрелять десять-пятнадцать человек, а вечером вернуться домой и выбранить жену за некрасивую прическу. Девятнадцатый век нам не указ. В девятнадцатом веке существовала идея народа. Идея справедливости, которую каким-то образом можно осуществить. В двадцатом идея народа как носителя некой правды попросту инфантильна. В России произошло то, что никто не понимает. Говоря о преступлениях режима, мы не говорим всей правды. Дело не только в истреблении сотен тысяч людей, но и в том, что жизнь миллионов в нескольких поколениях текла иначе, чем должна была течь. Как писала Ахматова: «Меня как реку суровая эпоха повернула. Мне подменили жизнь. В другое русло… потекла она…» Жизнь человеческая потекла другим руслом. Люди умирали, прожив не свою жизнь. А это не прошло бесследно. Родились совсем иные инстинкты. Россия сегодня – это абсолютно новый антропологический зоопарк… Целые поколения выросли во времена абсолютного бесправия. Мысль о собственной инициативе искоренена полностью, исчез инстинкт действия. Он кастрирован. Я думаю, с русским народом произошло то – я позволяю себе обобщение, – что в предыдущем столетии с русской интеллигенцией: появилось сознание полной своей импотенции». (1995)

Этот «анамнез», выданный Бродским 20 лет назад, за год до смерти, как будто высказан вчера. Встретимся у государственных телеэкранов в дни чествования нового Бродского.

Хочешь, чтобы в стране были независимые СМИ? Поддержи Znak.com

«Еврей, русский поэт и английский эссеист». 80 лет со дня рождения Иосифа Бродского

80 лет назад в этот день родился один из самых значимых поэтов 20 века Иосиф Бродский.

Иосиф Александрович — большой поэт с нелегкой судьбой. Родился в Ленинграде. Писать стихи начал в 16-летнем возрасте. Бродский изучал английский и польский языки, переводил на русский язык произведения Джона Донна и Чеслава Милоша. Поэзия Бродского произвела впечатление на русскую поэтессу Анну Ахматову, ставшую его наставницей.

В начале 60-х начал подвергаться гонениям, в 1964 году был арестован. Обвиненный в тунеядстве, он был приговорен к пяти годам исправительных работ. Судья назвал стихи поэта «пошлыми и антисоветскими», а самого Бродского «псевдо-поэтом». К счастью для него, известные литературные деятели протестовали, и приговор был изменен на 1,5 года ссылки.

В 1971 году Бродского дважды склоняли к эмиграции в Израиль, однако он отказывался. 10 мая 1972 года поэта вызвали в ОВИР и поставили ультиматум — либо эмиграция, либо бесконечные допросы, тюрьмы и психбольницы. Бродский решает покинуть страну и по «израильской визе» попадает в Вену, где он познакомился с поэтами Карлом Проффером и Оденом, которые помогли ему приехать в Америку.

В 1972 году Бродский навсегда эмигрировал в США, где и продолжил свой труд на литературном поприще. Поселившись в Энн-Арборе, он стал приглашенным профессором в колледже Смит, Кембриджском и Колумбийском университетах. Бродский был удостоен звания профессора литературы Эндрю Меллона, профессора литературы в колледже Маунт-Холиок и доктора литературы в Йельском университете.

Про Бродского часто пишут «русский и американский поэт», но как поэт сам Бродский больше ассоциировал себя с Россией. В 1987 ему была присуждена Нобелевская премия, а на вручении он так описал сам себя: «Я еврей, русский поэт и английский эссеист».

На вопрос о своей национальности поэт отвечал просто: «Когда меня спрашивали про мою национальность, я, разумеется, отвечал, что я еврей. Но это случалось крайне редко. Меня и спрашивать не надо, я «р» не выговариваю»…

Помимо написания стихотворений на русском и прозы на английском, Иосиф Александрович также преподавал в США русскую литературу в университетах и колледжах.

Бродский получил Нобелевскую премию по литературе в 1987 году, став пятым русским писателем, удостоенным этой награды.

Иосиф Александрович Бродский скоропостижно скончался в ночь c 27 на 28 января 1996 года, не дожив 4 месяца до своего 56-летия. Причина смерти — внезапная остановка сердца.

У кого две недели скрывался Бродский перед арестом — Российская газета

13 марта 1964 года, 55 лет тому назад, Иосиф Бродский был приговорен к максимально возможному наказанию по указу о тунеядцах: ему дали 5 лет принудительного труда в отдаленной местности. До суда, в феврале, Бродского направляли на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу — по его словам, это было страшнее тюрьмы и ссылки. А перед арестом, в начале года, Бродский скрывался на даче моего деда, переводчика, сценариста, киноведа и критика Николая Оттена, в Тарусе.

Тарусский дом дед построил после жизненной катастрофы, когда по нему железным колесом прошлась кампания по борьбе с антипартийной группой театральных критиков. Тогда его отовсюду уволили, разобрали готовую к изданию книгу. Его выручило то, что он написал пьесу для сталинского литературного генерала, злейшего гонителя антипартийных критиков, маститого драматурга, профессионального плагиатора Анатолия Сурова. За «Зеленую улицу» Суров получил Сталинскую премию. Ее дали и спектаклю МХАТа, и многим занятым в нем актерам. Дед от суровских щедрот заработал немного денег и продержался до лучших времен — тогда он занялся переводами. Законы сцены дед знал прекрасно, театры охотно ставили переведенные им пьесы, и у него появились деньги на дом и машину.

Порок, который в этой истории олицетворял Суров, был наказан. От славы и огромных денег тот спился, устраивал дебоши и драки в ресторанах. В конце концов он пришел на избирательный участок пьяным, перечеркнул бюллетень и послал председателя избирательной комиссии. На партбюро его обвинили в плагиате. Суров защищался, но оказалось, что имена действующих лиц одной из его пьес полностью списаны со списка жильцов коммунальной квартиры, вывешенного на дверях жилища литературного негра. Он был лишен авторства, исключен из партии и Союза писателей и впал в ничтожество.

У деда в Тарусе жили Александр Солженицын и Надежда Мандельштам, учредитель Московской Хельсинкской группы Александр Гинзбург и писатель Борис Балтер, поэт Владимир Корнилов и многие другие — всех не перечесть. В 1983 году умиравшего от рака деда постоянно вызывали на допрос в калужский КГБ и сильно сократили ему жизнь.

А зимой 1963-го к нему приехал 23-летний Бродский.

В конце 1963-го в «Вечернем Ленинграде» вышел посвященный Бродскому фельетон «Литературный трутень», в январе та же газета опубликовала подборку читательских писем — люди требовали примерно наказать тунеядца. На деле Бродского собирался сделать карьеру заказчик фельетона Яков Лернер, освобожденный завхоз института «Гипрошахт» и командир оперотряда добровольной народной дружины. А одновременно — брачный аферист, фиктивный кавалер множества боевых орденов, спекулянт и растратчик, сумевший настроить против Бродского секретаря ленинградского обкома Василия Толстикова. После этого суд над Бродским в Ленинграде стал формальностью, максимально суровый приговор был вынесен заранее. Много позже в доме говорили, что все это не слишком заботило Бродского. Личные обстоятельства волновали его куда больше.

В 1963 году Таруса была совсем маленьким городком. Она была крошечной и много позже, когда город облюбовали и основательно заселили писатели и деятели искусства. В 1963-м здесь жил Паустовский, но модным писательским и диссидентским местом она еще не стала. Совсем недавно электричество в Тарусе давали три раза в день.

Бродский приезжает в городок: часть пути ему приходится проделать на автобусе. В Тарусе все занесено снегом, от автобусной станции до стоящего на отшибе бревенчатого дома приходится идти пешком. Жизнь здесь течет по строгому распорядку, к столу спускаются в большой жилой полуподвал, кухню-столовую: продукты на всю зиму были привезены из Москвы. В тарусских магазинах почти ничего нет, мясо можно купить только на рынке. Но в доме есть телефон: Бродский звонит в Ленинград, ему тоже звонят. Речь, как правило, идет не о том, что его могут арестовать.

Застольные тарусские разговоры крутятся вокруг московских литературных и театральных дел. Дед хорошо знал Мейерхольда, дружит с Плучеком, как никто другой умевшим разговаривать с чиновниками из минкульта. На упреки в том, что в Театре Сатиры нет современной драматургии, тот из года в год отвечает, что будет поставлен «Левый марш» Маяковского: тирада произносится с таким яростным драйвом, что начальство теряется и замолкает.

— …»Левый марш»!!! Мы будем ставить «Левый марш»!

У Плучека получилось и сейчас, и это кстати — в Театре Сатиры должен пойти дедов перевод. Здесь пересказывают лагерные байки московского соседа, Льва Разгона, отсидевшего около 20 лет литератора: много позже они войдут в прославившую его книгу «Непридуманное».

…В тридцатые годы на госгранице задерживают девочку, собиравшую цветы, никто не понимает, откуда она взялась. Неожиданно выясняется, что это матерая рецидивистка, собиравшаяся уйти в Румынию…

Бродский слушает, улыбается, кивает, но ему не до этого.