Южная Европа – Часть 3

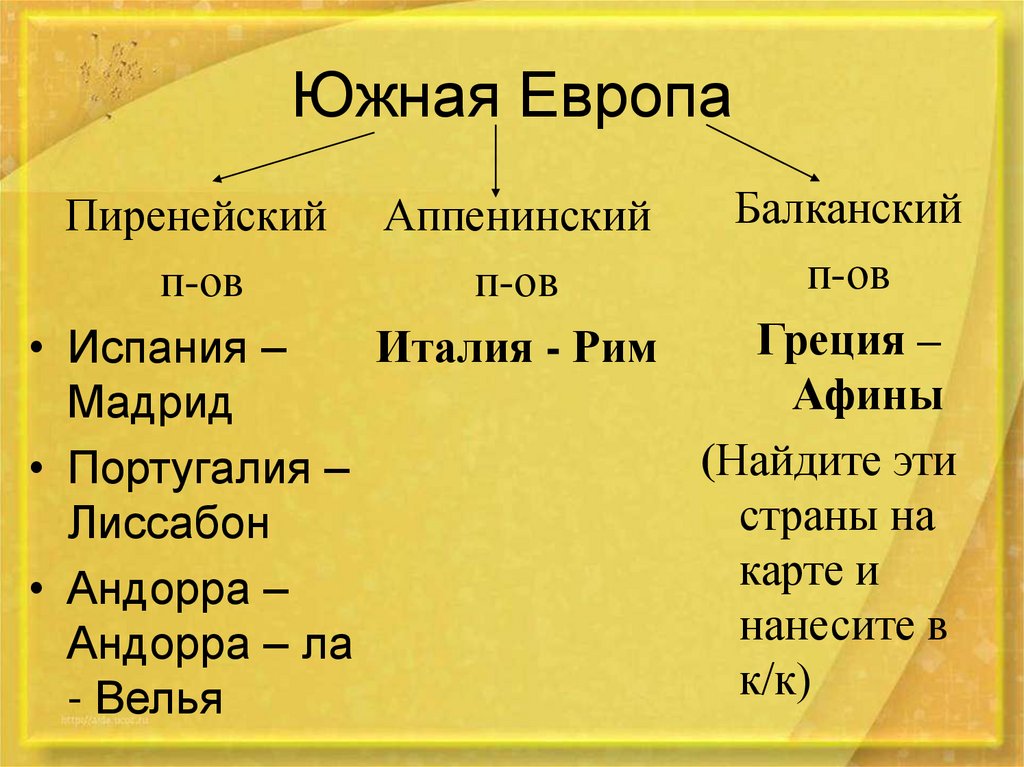

Основные народы Южной Европы к концу XIX в. представляли собой уже нации, сложившиеся, как правило, в границах своих национальных государств. Наиболее многочисленные нации, населяющие страны Южной Европы, — испанцы, итальянцы, португальцы, греки.

Этнический состав южноевропейских стран, за исключением Испании, очень однороден, поскольку инонациональные группы здесь малочисленны. Основные нации составляют там подавляющее большинство населения (96—99%). Самая многонациональная из южноевропейских стран Испания: испанцы составляют там лишь 70% населения.

Все народы Южной Европы прошли длительный исторический путь формирования. Процесс этот был чрезвычайно сложен. Мигранты или завоеватели смешивались с местным населением, образуя сложнейшие переплетения и напластования культур. В эпоху Римской империи большинство народов Южной Европы подверглось романизации, в результате чего в регионе возникла родственная по языку и культуре, но разнородная по этническому составу группа романских народов.

Одновременно с формированием народов и их языков в южноевропейском регионе шел сложный процесс развития культуры. В древнейшие времена здесь расцвели высокие цивилизации, прежде всего минойская на острове Крит, связанная с шумерской и египетской. В начале второго тысячелетия до н. э. минойская культура распространилась на материк. Здесь появились первые города (Микены — около 1800 г. до н. э.).

На рубеже XVII в. до н. э. на востоке Средиземноморья возникла финикийская цивилизация. Финикийские колонии и торговые центры распространились в другие районы Средиземноморья и внесли свой вклад в формирование культуры южной Греции и ее островов, Сицилии, Сардинии, Мальты, южной Испании.

В конце 11-го тысячелетия до н. э. сформировалась древнегреческая цивилизация, достигшая своего наивысшего расцвета в классический период (V—IV вв. до н. э.) и оказавшая огромное влияние не только на соседние области, но и на развитие всей европейской культуры в целом.

В IX в. до н. э. на Апеннинском полуострове возникла цивилизация этрусков, предположительно пришедших сюда с Ближнего Востока. Многое из их культуры было воспринято завоевавшими этрусков римлянами.

Многое из их культуры было воспринято завоевавшими этрусков римлянами.

Рим ведет свою историю с VIII в. до н. э. Древние римляне постепенно распространили свое влияние на север, покорив этрусков, и на юг, завоевав владения греков на Апеннинском полуострове. В IV в. до н. э. римлян с севера потеснили кельтские племена, сыгравшие важную роль в формировании многих народов Южной Европы и их культурных традиций.

В эпоху наибольшей силы Римской империи, в первые века н. э., власть Рима распространялась на все побережье Средиземного моря, охватывала целиком территории современной Италии, Испании, Франции, часть Великобритании, Альпы, Балканы, Малую Азию, Ближний Восток и всю Северную Африку. И сейчас здесь всюду можно встретить остатки древнеримских поселений и дорог.

В первые века н. э. началась эпоха «великого переселения народов». На Римскую империю начались набеги готов, вандалов, лангобардов и других племен. Ослабленная империя в IV в. распалась на западную часть (Римская империя) и восточную, известную под названием Византии.

Позднее, в IX в., из Северной Африки пришли в Южную Европу мавры (берберы и арабы). Они завоевали почти всю территорию Испании, Сицилию, Мальту, Балеарские острова, Родос, Крит. В это время большая часть Италии была завоевана лангобардами. Территория современной Греции и Южная Италия входили в состав Византийской империи.

Арабы оказали очень сильное влияние на культуру завоеванных территорий, особенно Испании и Мальты, где их господство длилось около восьми веков. Они принесли на эти земли свои сельскохозяйственные и технические навыки, новые виды культурных растений (рис, хлопок), распространили здесь ирригацию и оставили большой след в языке, в частности в топонимике.

Огромный след в южноевропейской (и вообще в европейской) культуре оставила эпоха Возрождения, вызвавшая бурный духовный подъем в европейских странах, в частности на юге Европы, за. исключением греческой территории, находившейся в это время под властью Османской империи, что задержало развитие ее национальной культуры и экономики. Культура Возрождения возникла в Италии в XIV в. и к XVI в. во многом преобразовала духовный облик народов Европы. В основе идеологии Возрождения лежал гуманизм, противопоставивший феодально-религиозному мировоззрению культ человека, внимание к окружающему его реальному миру. В эпоху Возрождения были созданы непреходящие духовные ценности, близкие к сознанию человека XX в. Развивались искусства и науки, складывались национальные литературы, интенсивно формировались и совершенствовались национальные языки.

Культура Возрождения возникла в Италии в XIV в. и к XVI в. во многом преобразовала духовный облик народов Европы. В основе идеологии Возрождения лежал гуманизм, противопоставивший феодально-религиозному мировоззрению культ человека, внимание к окружающему его реальному миру. В эпоху Возрождения были созданы непреходящие духовные ценности, близкие к сознанию человека XX в. Развивались искусства и науки, складывались национальные литературы, интенсивно формировались и совершенствовались национальные языки.

С развитием капиталистических отношений, буржуазной идеологии преимущественное развитие получает городской образ жизни, в искусстве и литературе усиливается борьба между модернистскими и реалистическими течениями, распространяется увлечение спортом, утверждается единая европейская мода в одежде. В то же время наблюдается возрождение интереса к национальным обычаям и традициям, что в какой-то степени связано с потребностями «индустрии туризма».

История Южной Европы насыщена значительными событиями и процессами, оказавшими влияние на мировую историю и культуру. Среди них — создание крупных древних государств, расцвет античной культуры, зарождение демократических и республиканских идей в Древней Греции и Риме, появление христианства и раннее принятие этой религии в южноевропейских странах, «великое переселение народов», Великие географические открытия, совершенные мореплавателями из Южной Европы, расцвет культуры в эпоху Возрождения, формирование современных государств, освободительные войны, зарождение капитализма. L3 этом регионе особенно четко прослеживаются последовательные смены общественных формаций — от первобытнообщинного строя до капитализма.

Среди них — создание крупных древних государств, расцвет античной культуры, зарождение демократических и республиканских идей в Древней Греции и Риме, появление христианства и раннее принятие этой религии в южноевропейских странах, «великое переселение народов», Великие географические открытия, совершенные мореплавателями из Южной Европы, расцвет культуры в эпоху Возрождения, формирование современных государств, освободительные войны, зарождение капитализма. L3 этом регионе особенно четко прослеживаются последовательные смены общественных формаций — от первобытнообщинного строя до капитализма.

Несмотря на раннее зарождение капиталистических отношений в странах Южной Европы, их становление происходило сравнительно медленно. Это объясняется длительным неустойчивым политическим положением в регионе, борьбой против господства арабов на Пиренейском полуострове и против османского господства в Греции, длительной разобщенностью Италии и борьбой за ее объединение. Замедленное развитие связано также с перемещением морских путей мировой торговли из Средиземноморья в Атлантику. До сих пор для многих стран региона характерна незавершенность буржуазных преобразований.

До сих пор для многих стран региона характерна незавершенность буржуазных преобразований.

В XX в. Южная Европа пережила немало исторических потрясений: мировые и гражданские войны, десятилетия фашистских режимов в наиболее крупных странах региона. В целом здесь и сейчас сохраняется напряженная и нестабильная внутриполитическая обстановка, которая усугубляется сильным влиянием США и НАТО. В то же время в ряде стран региона большую политическую силу представляют коммунистические партии. Здесь велик накал политической борьбы, сильно рабочее движение в целом, глубокие корни имеют демократические традиции.

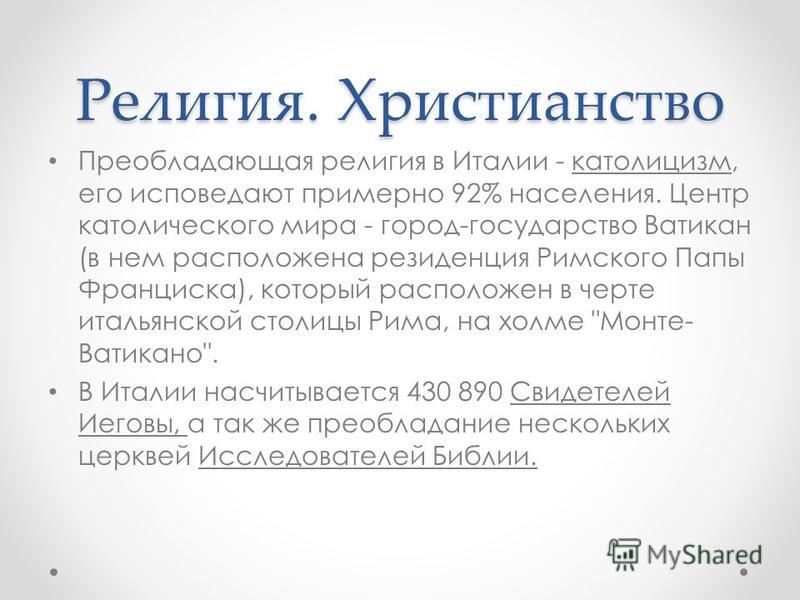

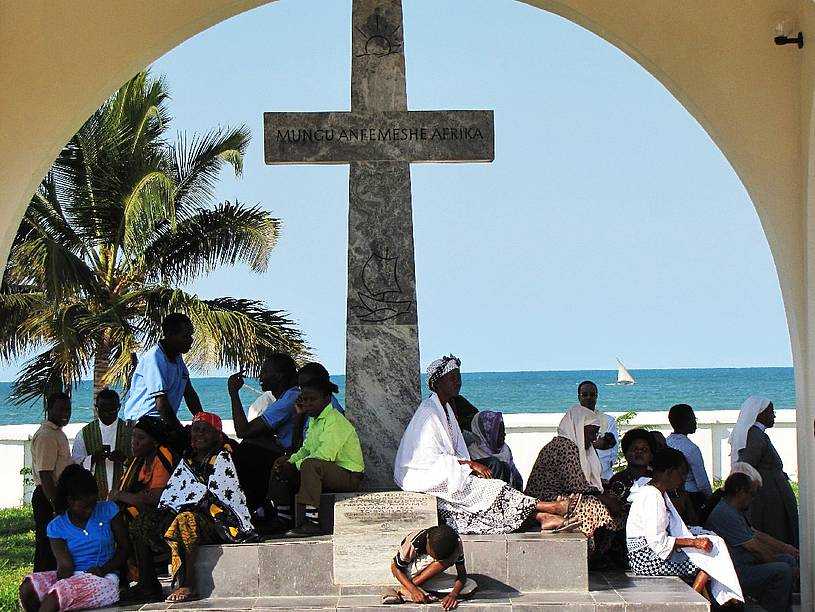

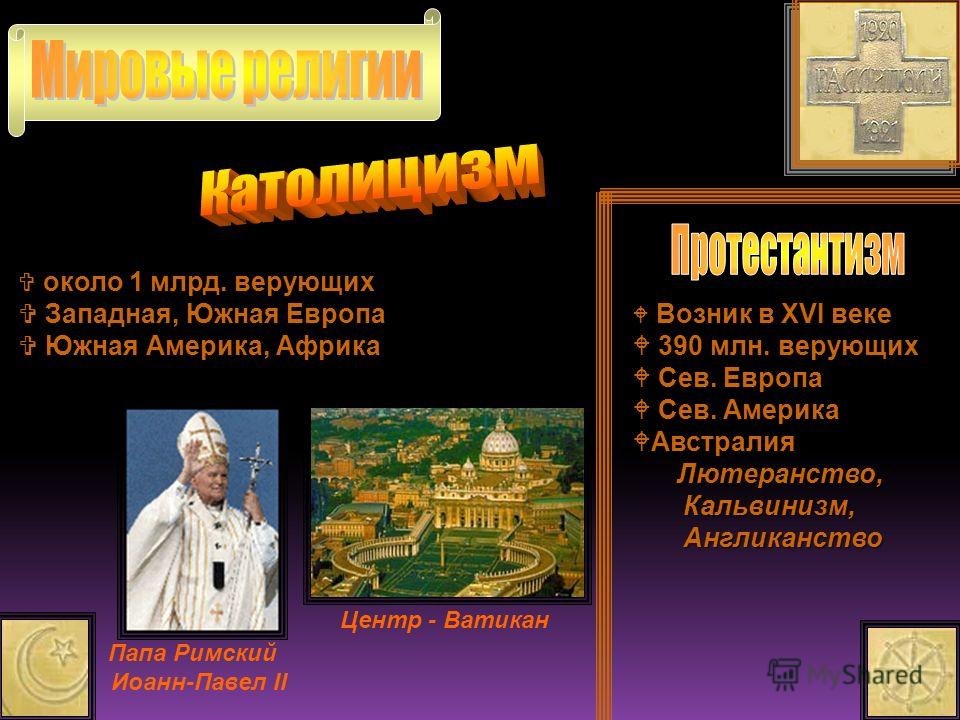

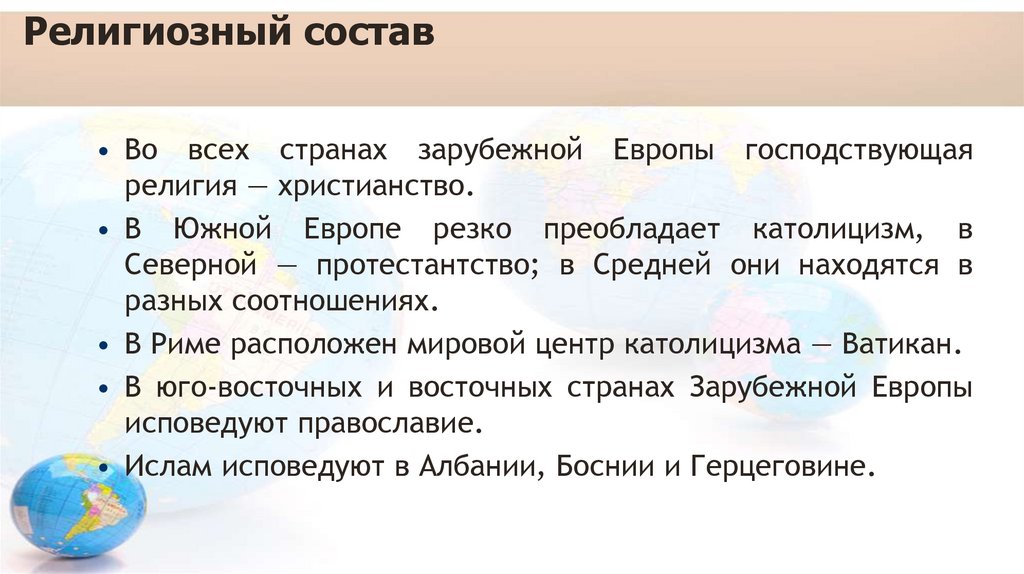

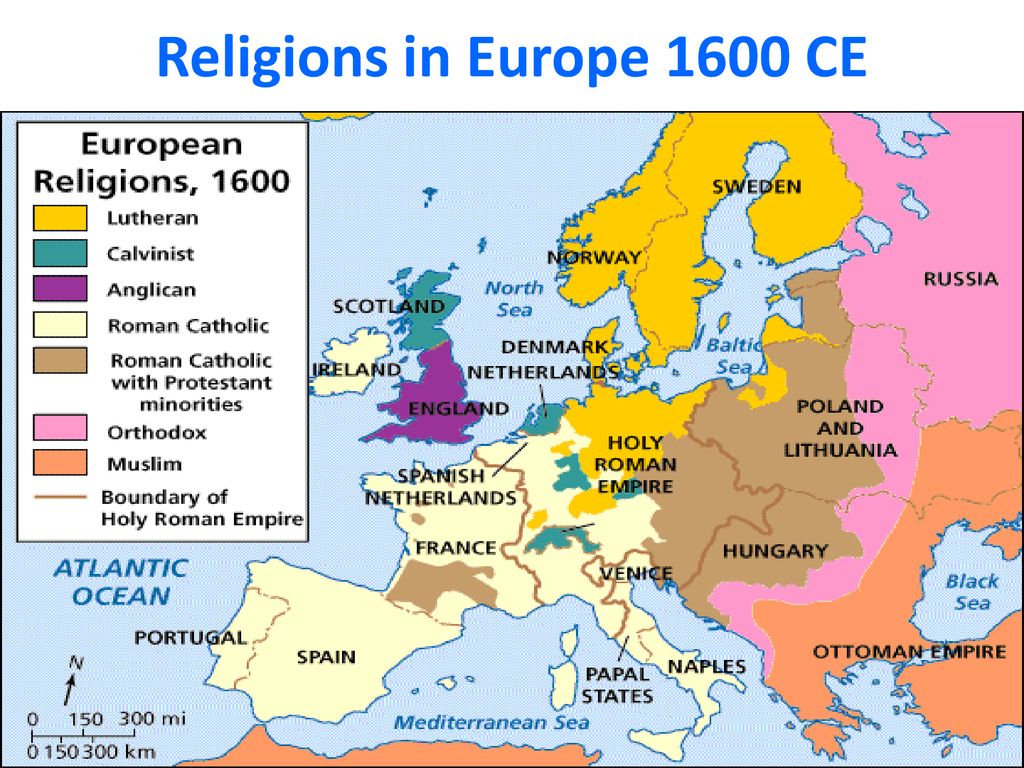

С глубокими историческими корнями связаны религиозные традиции южноевропейских народов. По религиозной принадлежности большинство верующего населения Южной Европы христиане. Христианская религия распространилась среди народов Южной Европы еще в первые века н. э. В XI в. произошел ее раскол на католическое и православное направления. Католическую религию исповедуют почти все верующие из числа романских народов (испанцы, итальянцы и др. ), а также баски, мальтийцы и небольшие группы греческого населения на Кикладских островах, куда католицизм был занесен в’XIII в. венецианцами. Православие же господствует в восточной части региона, находившейся под длительным влиянием византийской культуры. Православие исповедуют более 90% верующих греков, а также часть живущих в Греции албанцев и македонцев.

), а также баски, мальтийцы и небольшие группы греческого населения на Кикладских островах, куда католицизм был занесен в’XIII в. венецианцами. Православие же господствует в восточной части региона, находившейся под длительным влиянием византийской культуры. Православие исповедуют более 90% верующих греков, а также часть живущих в Греции албанцев и македонцев.

Одно из направлений христианской религии — армяно-григорианская церковь — представлено небольшой группой верующих армян (главным образом в Греции).

Живущие в Греции турки и часть албанцев, незначительная часть греков, населяющих Фракию и остров Родос, а также часть цыган исповедуют ислам. Еврейское население в своем большинстве приверженцы иудаизма.

В последние годы во всех южноевропейских странах растет число атеистов. Хотя влияние церкви слабеет, оно все еще очень сильно и в католических странах (главным образом благодаря Ватикану) и в православной Греции.

Население в южноевропейских странах размещено очень неравномерно. Особенно плотно заселены плодородная Падан-ская равнина и большинство приморских низменностей. Значительно реже население в горах: в центральных гористых районах Испании — менее 10 человек на 1 кв. км, в Итальянских Альпах — местами даже 1 человек на 1 кв. км.

Особенно плотно заселены плодородная Падан-ская равнина и большинство приморских низменностей. Значительно реже население в горах: в центральных гористых районах Испании — менее 10 человек на 1 кв. км, в Итальянских Альпах — местами даже 1 человек на 1 кв. км.

Наибольшей плотностью населения в Южной Европе отличается Гибралтар (5 тыс. человек на 1 кв. км) и Ватикан (2 тыс. человек на 1 кв. км). Наименьшая плотность населения в Андорре, где на 1 кв. км приходится 66 человек. Из крупных стран наибольшей плотностью населения отличается Италия (190 человек на 1 кв. км).

В южноевропейских странах в целом заметно более высокая рождаемость, чем в других государствах Зарубежной Европы, с чем связан и повышенный естественный прирост населения. По этим показателям на первом месте среди южноевропейских стран стоит Мальта, где рождаемость достигает более 20 человек в год на 1 тыс. жителей, а естественный прирост — 12 человек на 1 тыс. жителей. Детская смертность в южноевропейских странах выше, чем в остальной Зарубежной Европе, особенно высока она в странах с наиболее низким жизненным уровнем населения — в Португалии и Греции (около 100 человек на 1 тыс. жителей).

жителей).

За последние годы средняя продолжительность жизни населения региона увеличилась до 70 лет. Это изменило его возрастную структуру: происходит заметное «старение» наций, характерное для всей Зарубежной Европы. В связи с этим возникает ряд социальных проблем.

Численность женщин в большинстве стран Южной Европы превышает численность мужчин. Это объясняется относительно большей средней продолжительностью жизни женщин, а также большими потерями в мужском населении в годы войны и преобладанием мужчин среди южноевропейских эмигрантов.

В Южной Европе в течение нескольких последних столетий эмиграция преобладала над иммиграцией. Большой масштаб эмиграция приобрела в эпоху Великих географических открытий, когда Испания и Португалия стали крупными колониальными державами.

В XX в. эмиграция определялась главным образом экономическими причинами и была связана с развитием капитализма в промышленности и в сельском хозяйстве, относительным аграрным перенаселением в деревне и созданием резервной армии безработных в городе. Часть эмигрантов покидала свои страны по причинам политическим, религиозным и т. п. Выходцы из Южной Европы расселились в основном в США, Канаде, Латинской Америке и Австралии. С середины 70-х годов эмиграционный поток ослаб, что в значительной мере объясняется экономическим кризисом, в условиях которого эмигрантам все труднее найти работу за пределами своих стран. В последние два десятилетия основное направление южноевропейской эмиграции — индустриально развитые страны Западной Европы.

Часть эмигрантов покидала свои страны по причинам политическим, религиозным и т. п. Выходцы из Южной Европы расселились в основном в США, Канаде, Латинской Америке и Австралии. С середины 70-х годов эмиграционный поток ослаб, что в значительной мере объясняется экономическим кризисом, в условиях которого эмигрантам все труднее найти работу за пределами своих стран. В последние два десятилетия основное направление южноевропейской эмиграции — индустриально развитые страны Западной Европы.

Довольно интенсивны внутренние миграции населения, в частности из слабо развитых сельскохозяйственных областей в крупные промышленные районы и центры, из деревень в города. Заметно также «обезлюдение» гор и миграции населения в долины и к морю.

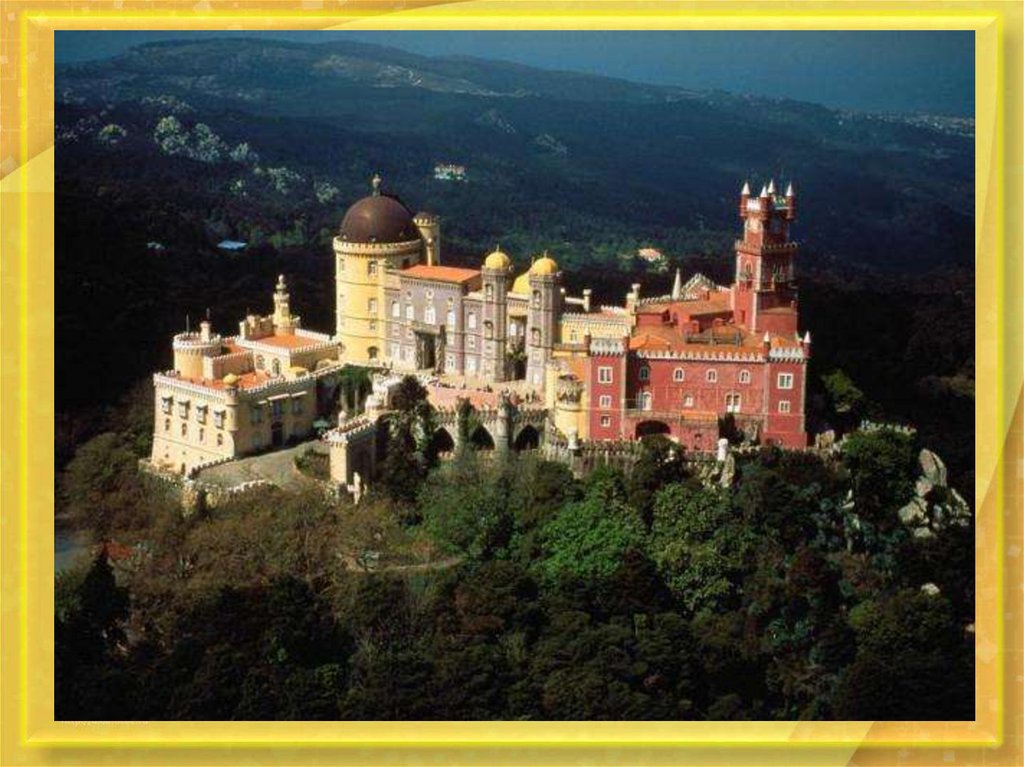

В Южной Европе сравнительно высок процент городского населения — около 60%, хотя он и ниже, чем во многих высокоразвитых капиталистических странах Европы. Большинство городов в Южной Европе основано в древности. Во многих из них сохраняются памятники античности и более поздних эпох. Поэтому для этих городов характерны сложные проблемы, связанные с охраной памятников архитектуры, трудностями сочетания древней и средневековой планировки с современным строительством и современными нуждами городского хозяйства. В то же время обилие памятников истории и архитектуры привлекает множество туристов.

Поэтому для этих городов характерны сложные проблемы, связанные с охраной памятников архитектуры, трудностями сочетания древней и средневековой планировки с современным строительством и современными нуждами городского хозяйства. В то же время обилие памятников истории и архитектуры привлекает множество туристов.

Страны Южной Европы — географическое положение, особенности населения и ресурсов » Kupuk.net

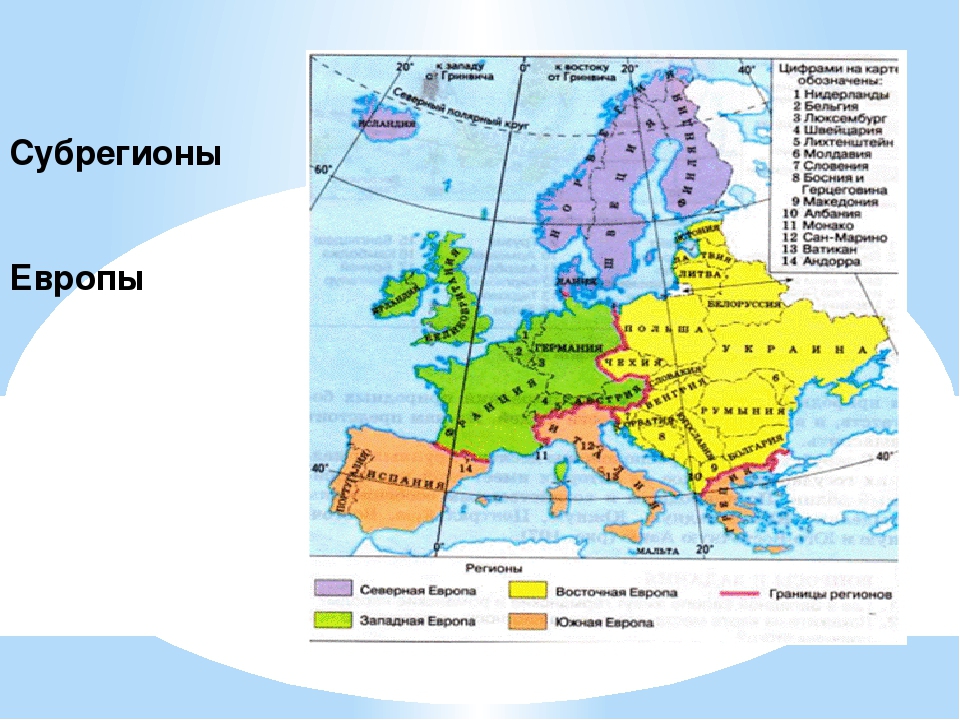

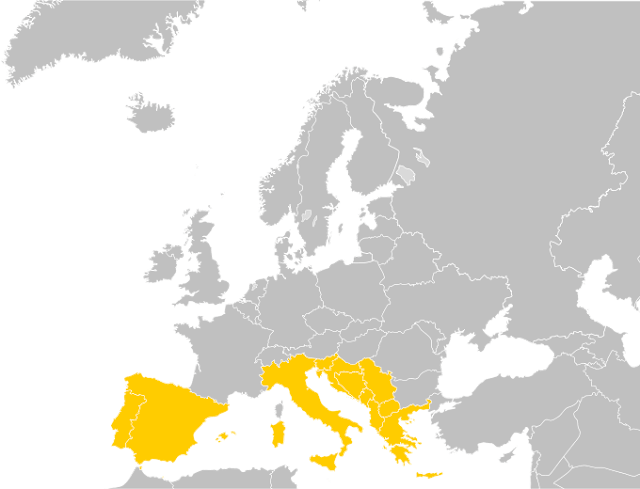

Страны Южной Европы — тёплый и солнечный регион, который разместился на побережье Средиземного моря. В состав входят государства: Италия, Испания, Ватикан, Португалия, Андорра, Греция, Монако, Сан-Марино, Мальта и Кипр. Часто к южным странам причисляют Хорватию, Сербию, Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину. Это регион с благоприятным климатом, тёплым морем и замечательными песчаными пляжами.

Население Южной Европы

По данным на 2017 год население региона составляет 152 млн человек. Самой большой по численности является Италия — 61 млн. Региону присуща высокая рождаемость, но прирост народонаселения при этом невысокий. Странам юга характерен первый тип воспроизводства населения. Средняя плотность составляет более 100 человек на 1 квадратный километр. Густонаселёнными являются прибрежные районы и крупные города. Урбанизация составляет 75%.

Региону присуща высокая рождаемость, но прирост народонаселения при этом невысокий. Странам юга характерен первый тип воспроизводства населения. Средняя плотность составляет более 100 человек на 1 квадратный километр. Густонаселёнными являются прибрежные районы и крупные города. Урбанизация составляет 75%.

Народы средиземноморских государств — испанцы, греки, португальцы, итальянцы. Большинство южных стран мононациональные, исключение — Испания. Кроме испанцев (70%) там проживают каталонцы, баски и галисийцы. Вероисповедание в большинстве государств — католическая религия, в Греции — православие, в Албании — ислам. Основная трудовые ресурсы Южной Европы заняты в сфере торговли и услуг, треть в строительстве и промышленности, 10% в сельском хозяйстве.

Географическое положение

Особенность ЭГП Южной Европы и большой плюс — расположение стран на островах и полуостровах Средиземного моря. Через них пролегают важные транспортные пути в Африку, Азию, Америку и Австралию. Очень важна связь южноевропейских стран с Африкой. История знает период, когда Африка очень хотела отвоевать территории Европы и наоборот, европейские государства образовывали колонии на территории африканских государств. А также к плюсам экономико-географического положения относят соседское положение стран относительно друг друга. В регионе горный рельеф. Южные страны имеют границу с Францией, Австрией, Словенией, Швейцарией, Болгарией, Румынией, Венгрией.

Очень важна связь южноевропейских стран с Африкой. История знает период, когда Африка очень хотела отвоевать территории Европы и наоборот, европейские государства образовывали колонии на территории африканских государств. А также к плюсам экономико-географического положения относят соседское положение стран относительно друг друга. В регионе горный рельеф. Южные страны имеют границу с Францией, Австрией, Словенией, Швейцарией, Болгарией, Румынией, Венгрией.

Самая большая страна региона — Испания, её площадь 503 тыс. квадратных километров. Расположена на Пиренейском полуострове. Рельеф её плоский, но встречаются и глубокие ущелья. Второй по площади является Италия — 301 тыс. квадратных километров. Она занимает Апеннинский полуостров и склоны Альп. Через весь полуостров тянутся горы Апеннины. Там часто случаются землетрясения и находится единственный в Европе действующий вулкан Везувий.

Сравнительная таблица стран Южной Европы:

| Страна | Столица | Площадь, км 2 | Население, чел. | Плотность населения, чел. на км 2 | ВВП на душу, долл | Основные отрасли специализации |

| Италия | Рим | 301 340 | 60 588 000 | 201 | 35 811 | машиностроение, металлургия, химическая, лёгкая промышленность |

| Испания | Мадрид | 505 990 | 45 715 000 | 92 | 40 172 | сельское хозяйство, рыбный промысел, туризм |

| Ватикан | Ватикан | 0,44 | 605 | 1375 | пожертвования католиков, туризм | |

| Португалия | Лиссабон | 92 225 | 10 276 000 | 111 | 22 232 | текстильная промышленность, виноделие, производство оливкового масла, консервов |

| Андорра | Андорра-ла-Велья | 467,63 | 85 470 | 182,6 | 53 383 | туризм |

| Греция | Афины | 131 957 | 10 741 000 | 81 | 30 522 | сфера услуг, производство оборудования |

| Монако | Монако | 2,02 | 37 863 | 18 679 | 169 694 | туризм, игорный бизнес |

| Сан-Марино | Сан-Марино | 61 | 33 422 | 546,2 | 44 605 | сельское хозяйство, туризм |

| Мальта | Валлета | 316 | 475,701 | 1432 | 25 028 | туризм |

| Кипр | Никосия | 9 242,45 | 875 000 | 94,77 | 20 428 | туризм, швейная, трикотажная, табачная отрасль |

Природные ресурсы

Уровень социально-экономического развития южных государств соответствует уровню ЕС. По размеру ВВП они входят в число первых 30 стран мира. Регион обеспечен полностью трудовыми ресурсами и некоторыми сырьевыми, но есть дефицит собственных топливно-энергетических ресурсов — минус географического положения. Свои минерально-сырьевые ресурсы:

- ртутная руда;

- мрамор;

- бокситы;

- асбест;

- пириты;

- полимеры;

- урановая руда.

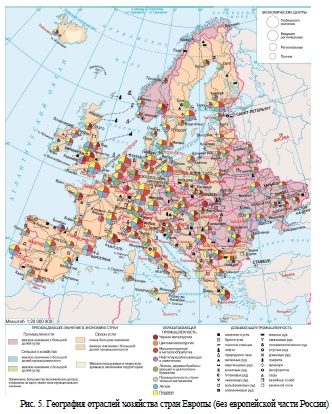

Важной отраслью специализации стран юга является машиностроение — производство легковых и грузовых автомобилей и морских судов. А также значима роль лёгкой и пищевой промышленности в экономике этих государств. Здесь производят:

- одежду;

- обувь;

- трикотаж;

- хлопчатобумажные ткани;

- мебель;

- ювелирные изделия;

- макароны;

- оливковое масло;

- виноградные ви́на;

- овощные и фруктовые консервы.

В Италии и Испании размещены основные предприятия чёрной металлургии. Они зависят от импортного сырья, но этот факт не мешает занимать второе и четвёртое место в ЕС по объёмам выплавки стали. В странах развивается приборостроение, электроника, развито сельское хозяйство. Ведущую роль играет растениеводство. Выращивают виноград, оливы, овощи и фрукты, а также свёклу и табак.

В регионе развито животноводство, разводят крупный рогатый скот, овец, свиней, коз и птиц. Кроме этого, рекреационные ресурсы способствуют развитию туризма.

Средиземноморский климат благоприятно влияет на здоровье человека. Испания в этой отрасли занимает второе место в мире.

Климат и внутренние воды

В Южной Европе превалирует субтропический средиземноморский климат, который характеризуется сухим горячим летом, мягкой дождливой зимой, ранней весной и долгой тёплой осенью. На побережье сухо и жарко, практически отсутствует растительность. Вода Средиземного моря прогревается уже в мае, средняя температура летом +24С, зимой — +8С.

Вода Средиземного моря прогревается уже в мае, средняя температура летом +24С, зимой — +8С.

В регионе сформировались особые условия для формирования рек. Связано это с климатом и горным рельефом. Реки здесь неглубокие, почти все имеют уклон.

На Пиренейском полуострове имеют пороги. Очень существенная разница в уровне воды летом и зимой. В летнюю пору реки юга Италии и Греции совсем пересыхают.

Природа южных стран

На побережье средиземноморских стран естественной растительности сохранилось очень мало. На севере и в горах растут уникальные леса из дуба и сосны. В регионе произрастают: каменные дубы, мирты, маслины, земляничные деревья, кипарисы, каштаны, можжевельники.

Из животных здесь можно встретить: европейских косуль, лис, муфлонов, барсуков, волков, горных козлов и енотов.

Транспорт и внешнеэкономические связи

Экономико-географическое положение южных стран повлияло на развитие транспорта. В регионе преобладает морской транспорт. Все государства имеют торговые флоты, часть которых сдают в аренду. А также используют паромное сообщение. Крупные населённые пункты связаны между собой железнодорожными и автомобильными дорогами. В горах пробиты тоннели для связи с континентальной Европой. Основной чертой расположения Италии является пересечение международных путей. Поэтому на морской транспорт приходится 70% всего грузооборота. А во внутренних перевозках лидирует автомобильный.

В регионе преобладает морской транспорт. Все государства имеют торговые флоты, часть которых сдают в аренду. А также используют паромное сообщение. Крупные населённые пункты связаны между собой железнодорожными и автомобильными дорогами. В горах пробиты тоннели для связи с континентальной Европой. Основной чертой расположения Италии является пересечение международных путей. Поэтому на морской транспорт приходится 70% всего грузооборота. А во внутренних перевозках лидирует автомобильный.

Одной из характеристик стран Южной Европы является разнообразная внешняя торговля. Главные партнёры юга — страны ЕС. Туда экспортируют машины и оборудование, масло оливы и виноградное вино, текстиль и одежду. Импортирует регион минеральное сырьё, энергоресурсы, машиностроение, мясную и молочную продукцию, зерно. Туристы со всего мира посещают достопримечательности Италии, Испании и других южных стран, что способствует развитию сферы услуг.

youtube.com/embed/XhF3Bzz2mrc»/>Страны Южной Европы — географическое положение, особенности населения и ресурсов

Страны Южной Европы — тёплый и солнечный регион, который разместился на побережье Средиземного моря. В состав входят государства: Италия, Испания, Ватикан, Португалия, Андорра, Греция, Монако, Сан-Марино, Мальта и Кипр. Часто к южным странам причисляют Хорватию, Сербию, Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину. Это регион с благоприятным климатом, тёплым морем и замечательными песчаными пляжами.

Содержание

- Население Южной Европы

- Географическое положение

- Природные ресурсы

- Климат и внутренние воды

- Природа южных стран

- Транспорт и внешнеэкономические связи

Население Южной Европы

По данным на 2017 год население региона составляет 152 млн человек. Самой большой по численности является Италия — 61 млн. Региону присуща высокая рождаемость, но прирост народонаселения при этом невысокий. Странам юга характерен первый тип воспроизводства населения. Средняя плотность составляет более 100 человек на 1 квадратный километр. Густонаселёнными являются прибрежные районы и крупные города. Урбанизация составляет 75%.

Странам юга характерен первый тип воспроизводства населения. Средняя плотность составляет более 100 человек на 1 квадратный километр. Густонаселёнными являются прибрежные районы и крупные города. Урбанизация составляет 75%.

Народы средиземноморских государств — испанцы, греки, португальцы, итальянцы. Большинство южных стран мононациональные, исключение — Испания. Кроме испанцев (70%) там проживают каталонцы, баски и галисийцы. Вероисповедание в большинстве государств — католическая религия, в Греции — православие, в Албании — ислам. Основная трудовые ресурсы Южной Европы заняты в сфере торговли и услуг, треть в строительстве и промышленности, 10% в сельском хозяйстве.

Географическое положение

Особенность ЭГП Южной Европы и большой плюс — расположение стран на островах и полуостровах Средиземного моря. Через них пролегают важные транспортные пути в Африку, Азию, Америку и Австралию. Очень важна связь южноевропейских стран с Африкой. История знает период, когда Африка очень хотела отвоевать территории Европы и наоборот, европейские государства образовывали колонии на территории африканских государств. А также к плюсам экономико-географического положения относят соседское положение стран относительно друг друга. В регионе горный рельеф. Южные страны имеют границу с Францией, Австрией, Словенией, Швейцарией, Болгарией, Румынией, Венгрией.

История знает период, когда Африка очень хотела отвоевать территории Европы и наоборот, европейские государства образовывали колонии на территории африканских государств. А также к плюсам экономико-географического положения относят соседское положение стран относительно друг друга. В регионе горный рельеф. Южные страны имеют границу с Францией, Австрией, Словенией, Швейцарией, Болгарией, Румынией, Венгрией.

Самая большая страна региона — Испания, её площадь 503 тыс. квадратных километров. Расположена на Пиренейском полуострове. Рельеф её плоский, но встречаются и глубокие ущелья. Второй по площади является Италия — 301 тыс. квадратных километров. Она занимает Апеннинский полуостров и склоны Альп. Через весь полуостров тянутся горы Апеннины. Там часто случаются землетрясения и находится единственный в Европе действующий вулкан Везувий.

Сравнительная таблица стран Южной Европы:

| Страна | Столица | Площадь, км 2 | Население, чел. | Плотность населения, чел. на км 2 | ВВП на душу, долл | Основные отрасли специализации |

| Италия | Рим | 301 340 | 60 588 000 | 201 | 35 811 | машиностроение, металлургия, химическая, лёгкая промышленность |

| Испания | Мадрид | 505 990 | 45 715 000 | 92 | 40 172 | сельское хозяйство, рыбный промысел, туризм |

| Ватикан | Ватикан | 0,44 | 605 | 1375 | пожертвования католиков, туризм | |

| Португалия | Лиссабон | 92 225 | 10 276 000 | 111 | 22 232 | текстильная промышленность, виноделие, производство оливкового масла, консервов |

| Андорра | Андорра-ла-Велья | 467,63 | 85 470 | 182,6 | 53 383 | туризм |

| Греция | Афины | 131 957 | 10 741 000 | 81 | 30 522 | сфера услуг, производство оборудования |

| Монако | Монако | 2,02 | 37 863 | 18 679 | 169 694 | туризм, игорный бизнес |

| Сан-Марино | Сан-Марино | 61 | 33 422 | 546,2 | 44 605 | сельское хозяйство, туризм |

| Мальта | Валлета | 316 | 475,701 | 1432 | 25 028 | туризм |

| Кипр | Никосия | 9 242,45 | 875 000 | 94,77 | 20 428 | туризм, швейная, трикотажная, табачная отрасль |

Природные ресурсы

Уровень социально-экономического развития южных государств соответствует уровню ЕС. По размеру ВВП они входят в число первых 30 стран мира. Регион обеспечен полностью трудовыми ресурсами и некоторыми сырьевыми, но есть дефицит собственных топливно-энергетических ресурсов — минус географического положения. Свои минерально-сырьевые ресурсы:

- ртутная руда;

- мрамор;

- бокситы;

- асбест;

- пириты;

- полимеры;

- урановая руда.

Важной отраслью специализации стран юга является машиностроение — производство легковых и грузовых автомобилей и морских судов. А также значима роль лёгкой и пищевой промышленности в экономике этих государств. Здесь производят:

- одежду;

- обувь;

- трикотаж;

- хлопчатобумажные ткани;

- мебель;

- ювелирные изделия;

- макароны;

- оливковое масло;

- виноградные ви́на;

- овощные и фруктовые консервы.

В Италии и Испании размещены основные предприятия чёрной металлургии. Они зависят от импортного сырья, но этот факт не мешает занимать второе и четвёртое место в ЕС по объёмам выплавки стали. В странах развивается приборостроение, электроника, развито сельское хозяйство. Ведущую роль играет растениеводство. Выращивают виноград, оливы, овощи и фрукты, а также свёклу и табак.

В регионе развито животноводство, разводят крупный рогатый скот, овец, свиней, коз и птиц. Кроме этого, рекреационные ресурсы способствуют развитию туризма.

Средиземноморский климат благоприятно влияет на здоровье человека. Испания в этой отрасли занимает второе место в мире.

Климат и внутренние воды

В Южной Европе превалирует субтропический средиземноморский климат, который характеризуется сухим горячим летом, мягкой дождливой зимой, ранней весной и долгой тёплой осенью. На побережье сухо и жарко, практически отсутствует растительность. Вода Средиземного моря прогревается уже в мае, средняя температура летом +24С, зимой — +8С.

Вода Средиземного моря прогревается уже в мае, средняя температура летом +24С, зимой — +8С.

В регионе сформировались особые условия для формирования рек. Связано это с климатом и горным рельефом. Реки здесь неглубокие, почти все имеют уклон.

На Пиренейском полуострове имеют пороги. Очень существенная разница в уровне воды летом и зимой. В летнюю пору реки юга Италии и Греции совсем пересыхают.

Природа южных стран

На побережье средиземноморских стран естественной растительности сохранилось очень мало. На севере и в горах растут уникальные леса из дуба и сосны. В регионе произрастают: каменные дубы, мирты, маслины, земляничные деревья, кипарисы, каштаны, можжевельники.

Из животных здесь можно встретить: европейских косуль, лис, муфлонов, барсуков, волков, горных козлов и енотов.

Транспорт и внешнеэкономические связи

Экономико-географическое положение южных стран повлияло на развитие транспорта. В регионе преобладает морской транспорт. Все государства имеют торговые флоты, часть которых сдают в аренду. А также используют паромное сообщение. Крупные населённые пункты связаны между собой железнодорожными и автомобильными дорогами. В горах пробиты тоннели для связи с континентальной Европой. Основной чертой расположения Италии является пересечение международных путей. Поэтому на морской транспорт приходится 70% всего грузооборота. А во внутренних перевозках лидирует автомобильный.

В регионе преобладает морской транспорт. Все государства имеют торговые флоты, часть которых сдают в аренду. А также используют паромное сообщение. Крупные населённые пункты связаны между собой железнодорожными и автомобильными дорогами. В горах пробиты тоннели для связи с континентальной Европой. Основной чертой расположения Италии является пересечение международных путей. Поэтому на морской транспорт приходится 70% всего грузооборота. А во внутренних перевозках лидирует автомобильный.

Одной из характеристик стран Южной Европы является разнообразная внешняя торговля. Главные партнёры юга — страны ЕС. Туда экспортируют машины и оборудование, масло оливы и виноградное вино, текстиль и одежду. Импортирует регион минеральное сырьё, энергоресурсы, машиностроение, мясную и молочную продукцию, зерно. Туристы со всего мира посещают достопримечательности Италии, Испании и других южных стран, что способствует развитию сферы услуг.

youtube.com/embed/XhF3Bzz2mrc»>Предыдущая

ГеографияМонголоидная раса – характеристика и признаки людей, особенности представителей народов

Следующая

ГеографияНаселение Дальнего Востока — численность, особенности и обычаи народов

Культурные коды экономики: как религия влияет на экономический успех

Почему с экономическим подъемом в Южной Корее было связано распространение католичества, а в Латинской Америке — переход из него в протестантизм? Экономист Александр Аузан рассказывает, как успех связан с религией — и почему полезно быть непослушным

Борис Кустодиев «Купец» (1918)Это вторая колонка из цикла «Культурные коды экономики» доктора экономических наук Александра Аузана в рамках совместного проекта Forbes Life и Arzamas. Лекцию «Как связаны экономический успех и религия» и полный курс лекций «Культурные коды экономики: почему страны живут по-разному» можно послушать на сайте Arzamas или в мобильном приложении «Радио Arzamas».

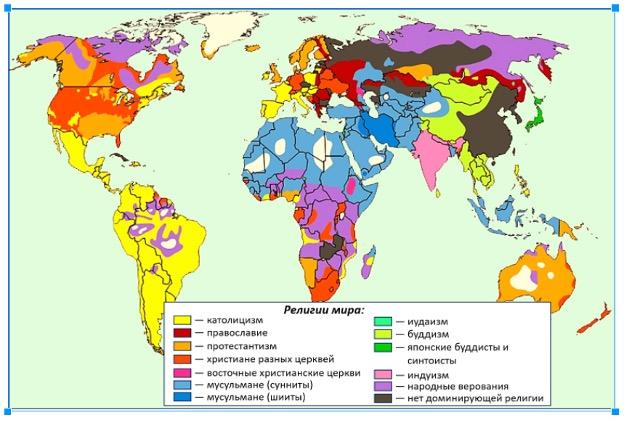

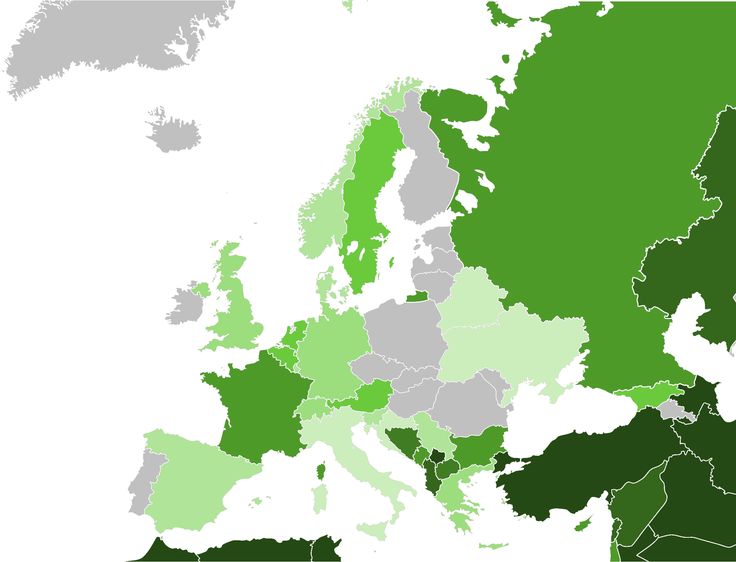

Многие знают о знаменитой книге германского социолога Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Вебер доказывал, что протестантизм является экономически продуктивным, потому что он утверждает ценность труда и протестантская этика ведет к экономическому процветанию.

По поводу этой гипотезы много десятилетий идут споры. Например, есть альтернативная гипотеза: что протестанты в Германии были более образованны. Изящный исследовательский расчет показал, что успешность коррелирует с расстоянием от печатного станка: чем ближе книгоиздание, тем больше экономической успешности.

Но, во-первых, образование — это тоже труд. Во-вторых, страны, имеющие высокий человеческий капитал, не всегда производят из него экономическое благосостояние: например, Россия принадлежит к числу стран с высоким человеческим капиталом, но с низкими экономическими результатами (ВВП на душу населения). А в-третьих, еще более сложные и тонкие количественные исследования подтвердили утверждение Макса Вебера. Это было сделано в Швейцарии, где очень много референдумов — люди часто ходят голосовать. Подробный анализ результатов голосования в тех населенных пунктах, где живут представители разных конфессий, привел к однозначному выводу: да, все-таки религиозные ценностные установки протестантов очевидным образом дают другое отношение к труду, к досугу, к идее сокращения рабочей недели или рабочего дня — Вебер прав.

Это было сделано в Швейцарии, где очень много референдумов — люди часто ходят голосовать. Подробный анализ результатов голосования в тех населенных пунктах, где живут представители разных конфессий, привел к однозначному выводу: да, все-таки религиозные ценностные установки протестантов очевидным образом дают другое отношение к труду, к досугу, к идее сокращения рабочей недели или рабочего дня — Вебер прав.

Почему важно доказать гипотезу Вебера? Во-первых, религия — одна из двух основных характеристик макрокультуры (вторая — язык, о нем мы поговорим позже). Во-вторых, религии — очень удобный первый объект для изучения того, как разные культуры дают разные экономические результаты. Представители разных конфессий, живя в одной стране — то есть в одной институциональной среде, — могут показывать разные экономические результаты, причем у дискриминируемой группы эти результаты могут быть даже лучше (как это было со староверами в Российской империи или коптами в Египте). Это поддается не только количественному анализу, но и качественному. Например, в Южной Корее подъем сопровождался тем, что многие корейцы переходили в католичество. А вот в латиноамериканских странах аналогичный процесс привел к тому, что, наоборот, католики переходили в евангелические конфессии.

Это поддается не только количественному анализу, но и качественному. Например, в Южной Корее подъем сопровождался тем, что многие корейцы переходили в католичество. А вот в латиноамериканских странах аналогичный процесс привел к тому, что, наоборот, католики переходили в евангелические конфессии.

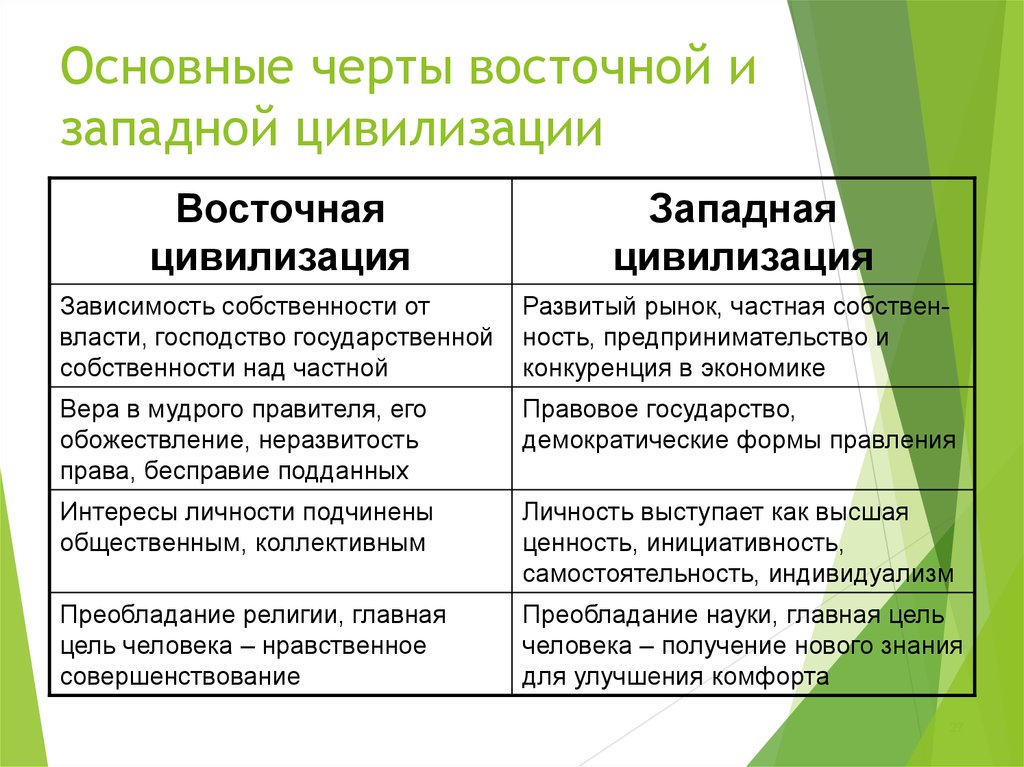

Связка религии и экономики особенно хорошо просматривается в свете теории цивилизаций философа, социолога и политолога Сэмюэла Хантингтона. Поразительно, насколько точными оказались прогнозы, сделанные им в 1990-е годы в книге «Столкновение цивилизаций». Ведь что тогда фактически произошло? Закончилась конкуренция социально-политических, экономических, идеологических систем. Фрэнсис Фукуяма назвал это «концом истории», но конец одной истории, как обычно, оказался началом другой. Хантингтон доказывал (и прошедшие десятилетия в основном это подтвердили), что вместо конкуренции идеологий решающей стала конкуренция цивилизаций.

Цивилизации — это самые большие, самые крупные группы людей, которые отличаются друг от друга прежде всего религиями. Таких цивилизаций, по мнению Хантингтона, в мире семь или восемь. Не все религии, в том числе широко распространенные, сумели стать цивилизационным признаком. Например, иудаизм остался религией определенного этноса (притом что до появления христианства и ислама он довольно широко распространялся среди других этнических групп). Зато христианство, по Хантингтону, дало сразу несколько цивилизаций. Одна — западнохристианская, ныне экономически лидирующая, но теряющая свое лидерство. Вторая — восточнохристианская, или византийская, или русская. Третья — латиноамериканская, где христианство встретилось с культурой индейского населения.

Таких цивилизаций, по мнению Хантингтона, в мире семь или восемь. Не все религии, в том числе широко распространенные, сумели стать цивилизационным признаком. Например, иудаизм остался религией определенного этноса (притом что до появления христианства и ислама он довольно широко распространялся среди других этнических групп). Зато христианство, по Хантингтону, дало сразу несколько цивилизаций. Одна — западнохристианская, ныне экономически лидирующая, но теряющая свое лидерство. Вторая — восточнохристианская, или византийская, или русская. Третья — латиноамериканская, где христианство встретилось с культурой индейского населения.

Пока Запад в течение 500 лет лидировал в мире, мир «расчерчивался на клетки» с точки зрения политических идеологий, потому что такой способ понимания мира породила Европа. А когда Запад стал терять лидерство и поднялась Восточная Азия (конфуцианцы прежде всего), то изменилась и система координат, в которой можно посмотреть на это различие, потому что именно Восток породил разнообразие религий. Экономический подъем Востока привел к тому, что теперь мы видим мир как конкуренцию цивилизаций.

Экономический подъем Востока привел к тому, что теперь мы видим мир как конкуренцию цивилизаций.

Это совершенно не значит, что так будет всегда, — потом, может быть, придет следующее видение мира, мудро замечает Хантингтон. Пока же картина конкуренции цивилизаций позволяет сформулировать первый культурный код — закон, описывающий, как культура ведет к экономическому успеху. Честь открытия этого закона принадлежит Рональду Инглхарту.

Что такое карта Инглхарта

Рональд Инглхарт, к сожалению, недавно умер, но живет дело всей его жизни. Это динамическая карта. Объекты на ней — те самые цивилизации по Хантингтону.

Материал по теме

Как и на любой карте, здесь есть свои «север», «юг», «запад» и «восток» — вертикальная и горизонтальная оси делят карту на четыре сектора. Вертикальная ось показывает приверженность либо традиционным, либо секулярно-рациональным ценностям. Понятие секулярно-рациональных ценностей предложил как раз Макс Вебер. По-человечески это объяснить довольно легко: если вы считаете, что религия — дело частное, то это секулярно-рациональные ценности; если вы полагаете, что религия — дело государства, то это традиционные ценности. Горизонтальная ось показывает приверженность либо ценностям выживания, либо ценностям самовыражения. Это про то, для чего мы трудимся — чтобы выжить или чтобы развиваться.

Понятие секулярно-рациональных ценностей предложил как раз Макс Вебер. По-человечески это объяснить довольно легко: если вы считаете, что религия — дело частное, то это секулярно-рациональные ценности; если вы полагаете, что религия — дело государства, то это традиционные ценности. Горизонтальная ось показывает приверженность либо ценностям выживания, либо ценностям самовыражения. Это про то, для чего мы трудимся — чтобы выжить или чтобы развиваться.

Страны, принадлежащие к разным цивилизациям, размещаются на этой карте в соответствии с разделяемыми ими ценностями (источник данных — проект Всемирное исследование ценностей, который объединяет сотни ученых-социологов по всему миру и охватывает десятки стран). И вот что интересно: страны с наибольшим ВВП на душу населения оказываются в «северо-восточном» секторе — где сильнее всего выражены секулярно-рациональные ценности и ценности самовыражения.

Почему эти ценности действуют таким образом, кажется, более или менее объяснимо.

Догма и экономика

В начале ХХ века исследователи объясняли конфуцианством отсталость Восточной Азии. В последней трети ХХ века им же объясняли колоссальные ее экономические успехи. Все дело в том, что за XX век конфуцианство внутренне изменилось.

Другой пример: в 1990-е годы неожиданно резко улучшили свои экономические показатели три разных района Европы — Польша, южные районы Германии и Ирландия. Единственное, что роднило эти три территории, — католицизм. Возникла гипотеза, что что-то, изменившееся в католицизме, дало такой результат (один немецкий экономист из протестантской части Германии, когда его спросили, почему теперь католики опережают протестантов, сказал: «Просто они стали большими протестантами, чем мы»).

Но вот что интересно: по мнению Марии Снеговой (его разделяют не все), решающую роль здесь сыграл Второй Ватиканский собор. В 1962 году этот собор не только перевел католическое богослужение на национальные языки, но и изменил социальную доктрину католической Церкви. До 1962 году в соответствии с традицией считалось, что труд — это проклятие, посланное человеку за его грехи, что богатство зазорно, а нищета священна. При такой установке могут быть, конечно, сильные результаты духовных практик, но не может быть экономического развития и экономической результативности.

По времени воздействия похоже, что так может быть. Что, действительно, культурное изменение в новых поколениях дало такой интересный результат в Польше, южной Германии и Ирландии. О том, что установка на благость труда дает экономический результат, мы знаем по советской истории. В СССР существовал культ труда, и, я полагаю, это не последний фактор, благодаря которому СССР в определенные периоды показывал очень высокие экономические результаты.

Материал по теме

О пользе труда и непослушания

Но давайте поговорим не про прошлое, а про будущее. Возможно ли православное, исламское или буддистское экономическое чудо? Это непростой вопрос. Но, во-первых, монополия протестантизма разрушена –- мы видим уже набор конфессий, которые нашли свои пути к экономической результативности. А во-вторых, про каждую из этих конфессий кое-что все-таки можно сказать.

А во-вторых, про каждую из этих конфессий кое-что все-таки можно сказать.

Буддистов исследовали сравнительно мало. Возможным преимуществом у них является то, что буддизм наиболее открыт к общению с другими конфессиями. Благодаря этому буддисты могут положительно отвечать на вопрос о том, можно ли доверять большинству людей, — а доверие, как мы помним, ведет к неожиданным экономическим результатам.

Ислам за последние десятилетия породил один совершенно новый институт, причем в тонкой и чрезвычайно важной сфере финансов. Исламские финансы уже не только достояние суннитских стран: значительные центры есть, например, в Лондоне, мировой финансовой столице. Это довольно сложный институт, который объединяет кредитование с инвестированием на основе мусульманского представления о справедливости и о недопустимости ростовщичества. Он сильно привязан как к религиозным установкам, так и к организационной структуре ислама. Но этот институт, несомненно, растет, он работает — и, может быть, даст какие-то результаты.

Теперь — о православных. Мне кажется, «малое православное экономическое чудо» уже имело место — я имею в виду староверов, которые показали примерно такую же эффективность в Российской империи. К середине XIX века староверческие общины доминировали в промышленности и торговле России. Их оттеснили только после Великих реформ Александра II, когда была создана более современная система институтов. А до этого, например в николаевское время, на чем держалась российская экономика? На честном слове староверов: на возможности получить кредит без залога и уверенности в том, что договоренности будут соблюдены. Староверы, бежавшие из России в другие страны, тоже показывают высокую экономическую результативность.

Тема связи религии и экономических результатов явно не закрыта. Нельзя сказать, что религиозная принадлежность уже определила иерархию стран — она меняется. Видимо, это будет связано с внутренними изменениями в конфессиях — не верований, не догматики, а социальной интерпретации.

Но даже если этого не произойдет, важно понимать: религия существует не для того, чтобы развивалась экономика, и если религия не дает экономического роста, это не означает, что она не дает ничего. Поэтому все сказанное выше вовсе не означает, что для того, чтобы произошло экономическое чудо, нужно перейти в конфуцианство, или протестантизм, или католицизм. Нет: давайте лучше поймем, какие истинные механизмы и факторы работают внутри религиозной оболочки. А религию оставим в той сфере, для которой она и живет, –- в сфере духовного и душевного.

Кроме того, разглядывая карту Инглхарта — культурный код экономического успеха, — мы можем понять, чего стоило бы хотеть, например, от наших детей. Труд –- да. Воспитывать почтение к труду, скорее всего, не будет ошибкой. Послушание — вряд ли. Всемирное исследование ценностей показывает, что более экономически успешны те нации, где от детей не требуют жесткого повиновения.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Материал по теме

Италия (italy) — курорты, туры и отдых в Италии!

Итальянская Республика

Государство в Южной Европе, расположенное на Апеннинском полуострове. На севере граничит с Австрией и Швейцарией, на северо-западе — с Францией, на востоке — со Словенией. На территории Италии находятся два крошечных государства — Ватикан и Республика Сан-Марино. Италии принадлежат также острова Сардиния, Сицилия, Эльба и ряд мелких островов. Берега Италии омывают воды 5 морей: на западе — Лигурийское и Тирренское, на востоке — Адриатическое, на юге Ионическое и Средиземное.

Италия — преимущественно горная страна. На севере лежат южные склоны Альп с самой высокой горой Западной Европы Монбланом. Между Альпами и Апеннинами расположена Паданская (Ломбардская) равнина с долиной реки По. Апеннины протянулись по всему полуострову, высшая их точка — гора Карно. Много действующих вулканов, среди них Везувий и Этна. Рельеф островов Сицилия и Сардиния подобен рельефу Апеннинского полуострова — преимущественно горы и небольшие прибрежные равнины.

Климат

Италия славится мягким средиземноморским климатом – теплой влажной зимой и сухим жарким летом. Средняя температура июля и августа – +26, января – +8. На Паданской равнине зимы холодные и туманные. Климат Альп изменяется с высотой от умеренно теплого до холодного. В горах снег держится несколько месяцев, а на вершинах гор не тает никогда. На территории всей полуостровной Италии максимум осадков выпадает зимой, минимум — летом.

Население

Население составляет около около 60 миллионов человек, из которых 90% – итальянцы, остальные – немцы, французы, словенцы, албанцы, греки, выходцы из арабских стран и Восточной Европы.

Язык

Государственный язык – итальянский, в некоторых областях страны говорят на немецком, французском, греческом, словенском и албанском языках. В туристических центрах можно объясниться на английском и французском языках. Некоторые торговцы сувениров понимают русский язык.

Религия

Преобладающая религия – католицизм (92% населения).

Деньги

Евро (EURO), 1 EURO = 100 EURO cent. Банкноты: 500, 200, 100, 50, 20, 10 и 5 евро. Монеты: 2 и 1 евро; 50, 20, 10, 5, 2 и 1 центов. В Италии наиболее выгодный курс обмена в банках. Банки открыты в будние дни. Часы работы: с 8:30 до 13:30 и с 15:00 до 16:30. Если вы решили воспользоваться пунктом обмена валюты, то сначала убедитесь, не взимаются ли комиссионные. К оплате принимаются кредитные карточки любых известных платежных систем.

Если вы решили воспользоваться пунктом обмена валюты, то сначала убедитесь, не взимаются ли комиссионные. К оплате принимаются кредитные карточки любых известных платежных систем.

Время

Отстает от московского на 1 час.

Электричество

Напряжение в электросети — 220 вольт, 50 герц. Стандартные евророзетки.

Таможенные правила

Разрешено провозить в Италию без пошлины: 200 сигарет, 100 сигарилл, 50 сигар, 250 граммов курительного табака (ввоз разрешен лицам с 17 лет). Спиртных напитков – 1 литр крепостью выше 22 градусов, 2 литра крепостью до 22 градусов, 2 литра вина (ввоз разрешен лицам с 17 лет), парфюмерных изделий – 50мл духов или 250мл туалетной воды; кофе – 500г кофе или 250г кофейного экстракта; 100г чая, 40г чайного экстракта. Для ввоза в Италию наличной иностранной валюты количественных ограничений нет. Однако при ввозе суммы более 12 500 евро, требуется ее письменно задекларировать. В противном случае 40% от суммы, превышающей 12 500 евро, будет изъято и возвращено только после уплаты штрафа. При вывозе предмета, представляющего историческую или художественную ценность, возраст которого превышает 50 лет (для антикварной мебели – 100 лет), необходимо получить специальное разрешение в Экспортном управлении министерства национального достояния Италии. При вывозе иных предметов искусства требуется представить две фотографии и свидетельство автора о том, что его творение не охраняется.

Однако при ввозе суммы более 12 500 евро, требуется ее письменно задекларировать. В противном случае 40% от суммы, превышающей 12 500 евро, будет изъято и возвращено только после уплаты штрафа. При вывозе предмета, представляющего историческую или художественную ценность, возраст которого превышает 50 лет (для антикварной мебели – 100 лет), необходимо получить специальное разрешение в Экспортном управлении министерства национального достояния Италии. При вывозе иных предметов искусства требуется представить две фотографии и свидетельство автора о том, что его творение не охраняется.

Транспорт

Италия располагает скоростными, удобными и маневренными транспортными артериями. Кроме крупных международных аэропортов Рима, Милана, Генуи, Римини, Венеции, Турина, Неаполя, принимающих большую часть международных пассажирских и грузовых авиаперевозок, в Италии действуют еще около 50 национальных аэропортов. Между ними активно функционирует сеть внутренних рейсов, позволяющая связывать между собой крупные города Аппенинского полуострова и окружающие его острова.

Праздники

1 января (Новый год — Capodanno), 6 января (Богоявление – Троица (вс.), 2 июня – День республики, 15 августа (Успение Богородицы – Ferragosto), 1 ноября (День Всех Святых – Ogni santi), 8 декабря (День Пречистой Девы Марии), Рождество (25 и 26 декабря – Natale). Конец января и февраль – период различных карнавалов, самые знаменитые праздники в Венеции и Виареджо.

Связь

В каждом населенном пункте есть телефонные автоматы. Из почтовых отделений и некоторых баров можно звонить по системе скатти (оплата после разговора). Большинство таксофонов принимает к оплате телефонные карточки, которые можно купить в табачных киосках за 5 – 10 евро. Международные разговоры можно также заказать на переговорных пунктах. Стоимость международного звонка зависит от страны, в которую вы звоните, и времени суток. В пределах Италии дешевле всего звонить с 22-00 до 8-00, существуют скидки с 18-30 до 22-00.

Телефонный код +39.

Экстренные номера

- Справочный телефон – 100

- Карабинеры – 112

- Несчастные случаи (МЧС) – 113

- Скорая помощь – 118

- Справочная для туристов – 1518

Посольство Российской Федерации в Итальянской Республике

Via Gaeta 5, 00185 Roma, Italia

Телефоны: 06/4941680; 06/4941681; 06/4941649

Факс: 06/491031

E-mail: [email protected]

Генеральное консульство России в Милане

Via Sant’Aquilino, 3 — 20148 Milano – Italia

Телефоны: 02/40092113, 02/48706041

Факс: 02/40090741

E-mail: [email protected]

§ 53. Страны Южной Европы

youtube.com/embed/7EZ4S-qhgDk» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»>§ 53. Страны Южной Европы

1. Вспомните, какие большие полуострова расположены на юге Европы.

2. Какие древние государства существовали на берегах Средиземного моря?

Крупнейшими государствами Южной Европы является Италия, Испания, Португалия и Греция. Помимо крупных там находятся и крошечные государства — Ватикан, Сан-Марино. Все они располагаются на больших полуостровах. Это наиболее гористая часть Европы, где в настоящее время активно действуют вулканы. Южную Европу, где возникли и развивались древние государства, называют колыбелью европейской цивилизации.

ИТАЛИЯ. Италия

- Одна из древнейших стран мира. Более 2 тыс. лет ее территория была центром Римской империи. Ее название происходит от

названия племен Апеннинского полуострова — итал.

Италия гозмищена на Апеннинском полуострове, форма которого

часто сравнивают с сапожком. Италии также принадлежат острова Сицилия и Сардиния,

что в Средиземном море.

Италии также принадлежат острова Сицилия и Сардиния,

что в Средиземном море.

В природе страны есть и вечные снега горных вершин, и тепло юга. Италия преимущественно горный рельеф. На севере поднимаются высокие Альпы, Невысокие Апеннины пересекают страну с севера на юг. Горотворчи процессы здесь еще не завершились, а с ними связаны землетрясения и вулканизм. На юге страны находится один из самых активных вулканов Европы — Везувий. Вследствие его извержение 1979 г.р. э погибли три города — Помпеи, Геркуланум и Стабии. В наше время Помпеи частично освобождено от наслоений лавы и вулканического пепла и превращен в музей. На Сицилии поднимается Этна -Высокий действующий вулкан Европы высотой 3 340 м. Значение гор для страны связано с использованием лесных ресурсов и горным туризмом. На равнинах, крупнейшая из которых Паданская, развивается земледелие.

Этому способствует субтропический средиземноморский климат с

теплой влажной зимой и жарким сухим летом. Он считается очень комфортным

для здоровья людей. Реки Италии короткие и имеют горный характер. Они

пресловутые своими наводнениями, иногда имеют катастрофические последствия. По — Самая длинная река страны, на Тибре стоит Рим. Место природных

вечнозеленых жестколистные лесов и кустарников, характерных для Средиземноморья,

заняли сельскохозяйственные угодья с

культурными субтропическими видами.

Он считается очень комфортным

для здоровья людей. Реки Италии короткие и имеют горный характер. Они

пресловутые своими наводнениями, иногда имеют катастрофические последствия. По — Самая длинная река страны, на Тибре стоит Рим. Место природных

вечнозеленых жестколистные лесов и кустарников, характерных для Средиземноморья,

заняли сельскохозяйственные угодья с

культурными субтропическими видами.

Населения страны однородно по этническому составу: 98% составляют итальянцы. Большинство населения проживает в городах. Рим — Столица Италии — один из древнейших городов мира. Часть его занимает минидержава Ватикан.

Италия относится к наиболее развитых государств мира.

Основой ее экономики является промышленность.

Своих полезных ископаемых не так уж много, поэтому многие сырья она ввозит из

других стран. Добывают полиметаллические и ртутные руды, которые являются сырьем для

цветной металлургии. Италия славится разнообразным по цвету мрамором,

который добывается с античных времен и используется в качестве облицовочного

материал. Хорошо развитые различные отрасли машиностроения: судостроительная,

электротехническая, радиоэлектронная. Заводы «ФИАТ» выпускают автомобили.

Продукцией химической отрасли является пластмассы, синтетические волокна и др. Развитая

легкая промышленность — итальянские одежду и обувь ценятся во всем мире. Город Милан считается международным центром

моды. Пищевая промышленность перерабатывает продукцию сельского хозяйства.

Мировую славу имеют итальянские вина и макаронные изделия. В частности, спагетти

считаются первой национальной блюдом, известна далеко за пределами страны.

Важную часть итальянской экономики представляет сфера обслуживания: образование,

здравоохранение, финансовая деятельность, управление, туризм.

Италия славится разнообразным по цвету мрамором,

который добывается с античных времен и используется в качестве облицовочного

материал. Хорошо развитые различные отрасли машиностроения: судостроительная,

электротехническая, радиоэлектронная. Заводы «ФИАТ» выпускают автомобили.

Продукцией химической отрасли является пластмассы, синтетические волокна и др. Развитая

легкая промышленность — итальянские одежду и обувь ценятся во всем мире. Город Милан считается международным центром

моды. Пищевая промышленность перерабатывает продукцию сельского хозяйства.

Мировую славу имеют итальянские вина и макаронные изделия. В частности, спагетти

считаются первой национальной блюдом, известна далеко за пределами страны.

Важную часть итальянской экономики представляет сфера обслуживания: образование,

здравоохранение, финансовая деятельность, управление, туризм.

Ведущей отраслью сельского

хозяйства является растениеводство, а главной сельскохозяйственной культурой -

виноград. Италия — мировой лидер по его выращивания и производства вина. Большие

площади заняты пшеницей, которая идет на изготовление макарон. Выращивают также

кукурузу, рис, сахарная свекла, овощи. Но наиболее знаменита Италия своими

фруктами — яблоками, грушами, персиками, черешней, инжиром, апельсинами,

лимонами. Поэтому ее называют «главным садом» Европы. Италия является мировым

производителем оливок и оливкового масла. На равнинах и предгорьях разводят крупный

рогатый скот, свиней, овец. Как морская страна Италия развитое

рыболовство, она ведет промысел тунца и сардин в Средиземном море.

Италия — мировой лидер по его выращивания и производства вина. Большие

площади заняты пшеницей, которая идет на изготовление макарон. Выращивают также

кукурузу, рис, сахарная свекла, овощи. Но наиболее знаменита Италия своими

фруктами — яблоками, грушами, персиками, черешней, инжиром, апельсинами,

лимонами. Поэтому ее называют «главным садом» Европы. Италия является мировым

производителем оливок и оливкового масла. На равнинах и предгорьях разводят крупный

рогатый скот, свиней, овец. Как морская страна Италия развитое

рыболовство, она ведет промысел тунца и сардин в Средиземном море.

Развиты все виды транспорта:

автомобильный, железнодорожный, воздушный, морской. Главными морскими портами являются

Венеция, Неаполь и Генуя — порт, где родился Христофор

Колумб. Основными товарами, которые Италия продает другим странам, являются транспортные

средства, продукцию химической отрасли, продовольственные товары, обувь и одежду. Большие

доходы страна получает от иностранных туристов, которых привлекают исторические

памятники, средиземноморские пляжи и возможности для занятий зимними видами

спорта.

Большие

доходы страна получает от иностранных туристов, которых привлекают исторические

памятники, средиземноморские пляжи и возможности для занятий зимними видами

спорта.

Занимательная география

Падающая башня

В итальянском городе Пиза находится уникальное архитектурное сооружение — падающая башня. Ее строительство началось в 1173 г. и продолжалось почти 200 лет. Но уже в начале работ через просадку грунта мраморная башня отклонилась от вертикальной оси. Сейчас ее отклонение достигает 5 м при высоте 55 м. Чтобы Пизанская башня не упала, необходимо провести инженерные работы.

Рис. Падающая Пизанская башня

Занимательная география

Венеция

Итальянскую Венецию называют одним из самых удивительных

городов мира. Она расположена на 118 островах в заливе Адриатического моря. Все

городская жизнь здесь проходит на воде. Когда единственным транспортным средством

венецианцев была гондола — узенький деревянная лодка особой формы. Сделать

его мог только очень умелый мастер, так и стоили гондолы дороже, чем

автомобиль. Сегодня на них возят многочисленных туристов. Сами же венецианцы

пользуются дешевыми пластмассовыми моторными лодками. На лодках ездят на

работу, в магазин, в гости. На катерах доставляют товары и убирают мусор.

Существуют специальные катера «скорой помощи», пожарные и полицейские.

Когда единственным транспортным средством

венецианцев была гондола — узенький деревянная лодка особой формы. Сделать

его мог только очень умелый мастер, так и стоили гондолы дороже, чем

автомобиль. Сегодня на них возят многочисленных туристов. Сами же венецианцы

пользуются дешевыми пластмассовыми моторными лодками. На лодках ездят на

работу, в магазин, в гости. На катерах доставляют товары и убирают мусор.

Существуют специальные катера «скорой помощи», пожарные и полицейские.

Рис. В центре Венеции

Площадь — 301 тыс. км2 Население — 58 млн человек Столица — Рим

|

ГОСУДАРСТВА-«карлик». На территории Италии

располагаются очень малы по площади и количеству населения страны, которые называют

мини-государствами или государствами-«карликами».

Ватикан — маленькая страна мира. Это государство

называют «городом в городе», ведь она расположена посреди Рима — столицы

Италии. Ватикан окружен стенами средневекового стены. Внутрь ведут три

входа, охраняемых гвардией. Эта уникальная страна является местом пребывания папы

римского — главы римско-католической церкви. Ее население — это священники и

люди, работающие в папском дворце, библиотеке и музеях. Государство имеет свою

радиостанцию, телевидения и банковскую систему. У нее есть собственная железная дорога и

морской флот. Миниатюрная территория Ватикана содержит большое количество исторических

памятников и музеев. Среди них собор Святого Петра, построенный в ХVИ века, который является самым знаменитым

католическим храмом в мире, и папский дворец со знаменитой Сикстинской

капеллой. Библиотека содержит 67 тыс. древних рукописей и свыше 1 млн.

книг. В музеях сосредоточены уникальные сокровища искусства, посмотреть на которые

приезжают туристы со всего мира. Важным источником доходов этой страны является

паломники — верующие, которые приезжают в «святых мест». В 2001 г. папа римский

впервые посетил Украину.

Важным источником доходов этой страны является

паломники — верующие, которые приезжают в «святых мест». В 2001 г. папа римский

впервые посетил Украину.

Площадь — 0,44 км2 Население — 1 000 человек

|

Сан-Марино расположенная внутри Италии, в ее центрально-восточной части у подножия Апеннин. Согласно легенде, Сан-Мариноосновал в 301 г. скульптор-каменотес Марин. Впоследствии церковь объявила его святым, а страна получила его имя.

О величине страны указывает протяженность ее границ — 34

км! Ведущими отраслями хозяйства является сельское хозяйство и туризм.

Санмаринци выращивают пшеницу и виноград, разводят крупный рогатый скот и

свиней. Пищевая отрасль производит сыр. Государственная казна этой крохотной государства

пополняется за счет туристов, которых привлекают живописные пейзажи и

средневековые замки. Отдельную статью доходов составляют продажа почтовых марок с

печатью Сан-Марино и чеканки монет, очень ценятся коллекционерами в

всем мире.

Отдельную статью доходов составляют продажа почтовых марок с

печатью Сан-Марино и чеканки монет, очень ценятся коллекционерами в

всем мире.

Площадь — 61 км2 Население — 29,5 тыс. человек

|

Вопросы и задания

1. Расскажите о географическом положении страны Южной Европы.

2. Которые особенности природы Италии благоприятные для жизни и хозяйственной деятельности человека?

3. Почему Рим называют мировым центром туризма?

4. Какое государство называют «страной в городе «? Что вам о ней известно?

5. Многие итальянцы имеют страсть к футболу. Итальянские футбольные команды «Ювентус», «Милан», «Рома», »Лацио» получили мировую славу. Пользуясь дополнительными источниками информации выясните, какие города Италии они представляют?

- ← § 52.

Страны Западной Европы

Страны Западной Европы - § 54. Страны Восточной Европы →

Европа | История, страны, карта и факты

Краткое изложение

Прочтите краткий обзор этой темы

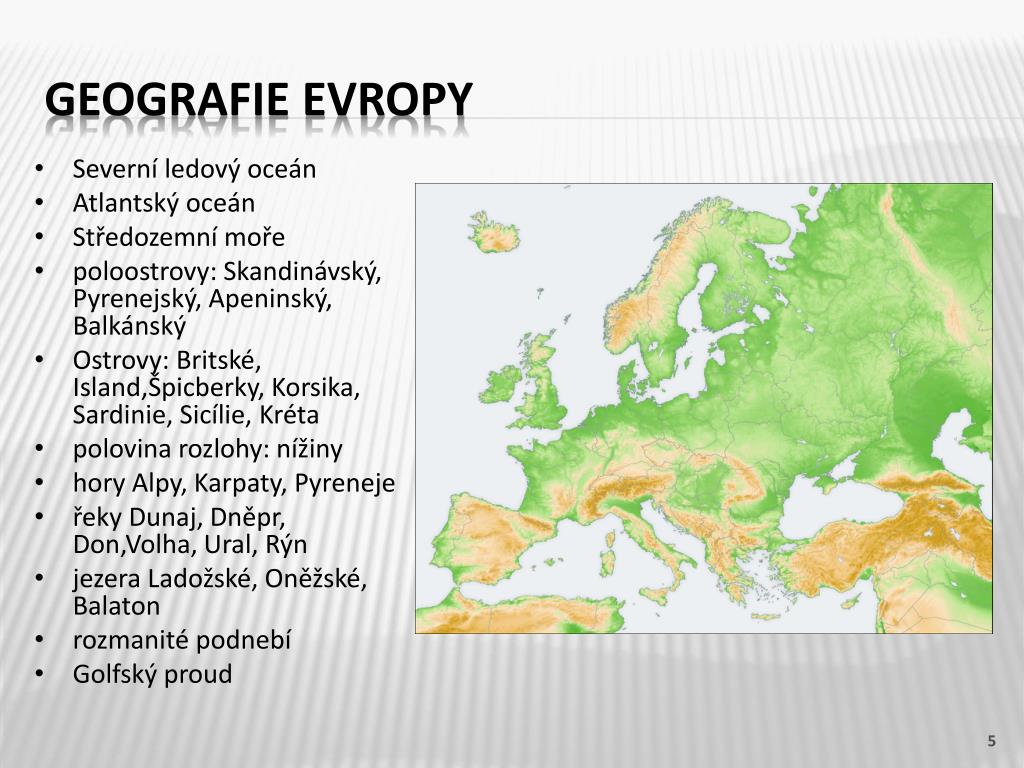

Европа , второй по величине из континентов мира, состоящий из выступающих на запад полуостровов Евразии (огромный массив суши, который она делит с Азией) и занимающий почти одну пятнадцатую всей суши мира. На севере омывается Северным Ледовитым океаном, на западе — Атлантическим океаном, на юге (с запада на восток) — Средиземным морем, Черным морем, Кумо-Манычской впадиной и Каспийским морем. Восточная граница континента (с севера на юг) проходит по Уральским горам, а затем примерно на юго-запад по реке Эмба (Жем), заканчиваясь у северного побережья Каспийского моря.

Крупнейшие острова и архипелаги Европы включают Новую Землю, Землю Франца-Иосифа, Шпицберген, Исландию, Фарерские острова, Британские острова, Балеарские острова, Корсику, Сардинию, Сицилию, Мальту, Крит и Кипр. Его основные полуострова включают Ютландию и Скандинавский, Пиренейский, Итальянский и Балканский полуострова. Изрезанная многочисленными заливами, фьордами и морями, крайне неровная береговая линия континентальной Европы имеет длину около 24 000 миль (38 000 км).

Его основные полуострова включают Ютландию и Скандинавский, Пиренейский, Итальянский и Балканский полуострова. Изрезанная многочисленными заливами, фьордами и морями, крайне неровная береговая линия континентальной Европы имеет длину около 24 000 миль (38 000 км).

Среди континентов Европа является аномалией. Крупнее только Австралии, это небольшой придаток Евразии. Тем не менее, полуостровная и островная западная оконечность континента, упирающаяся в северную часть Атлантического океана, обеспечивает — благодаря своей широте и физической географии — относительно благоприятную среду обитания человека, а долгие процессы человеческой истории обозначили этот регион как Родина самобытной цивилизации. Таким образом, несмотря на свое внутреннее разнообразие, Европа с момента своего появления в человеческом сознании функционировала как отдельный мир, концентрирующий, по выражению Кристофера Марлоу, «бесконечные богатства в маленькой комнате».

В качестве концептуальной конструкции Европа, как ее сначала задумали более образованные из древних греков, резко контрастировала как с Азией, так и с Ливией, название, которое тогда относилось к известной северной части Африки. В настоящее время считается, что буквально Европа означает «материк», а не более раннюю интерпретацию «закат». По-видимому, оно пришло грекам в их морском мире в качестве подходящего обозначения обширных северных земель, лежащих за ними, земель с характеристиками, смутно известными, но явно отличными от тех, которые присущи концепциям Азии и Ливии, обе из которых относительно благополучные и цивилизованные, были тесно связаны с культурой греков и их предшественников. Тогда с точки зрения греков Европа была культурно отсталой и малонаселенной. Это был варварский мир, то есть негреческий, с его обитателями, издавающими звуки «бар-бар» на непонятных языках. Торговцы и путешественники также сообщали, что Европа за пределами Греции обладала отличительными физическими единицами, с горными системами и равнинными речными бассейнами, намного большими, чем те, которые известны жителям Средиземноморья. Было также ясно, что по мере проникновения в Европу с юга предстоит испытать смену климатов, заметно отличающихся от климатов средиземноморских окраин.

В настоящее время считается, что буквально Европа означает «материк», а не более раннюю интерпретацию «закат». По-видимому, оно пришло грекам в их морском мире в качестве подходящего обозначения обширных северных земель, лежащих за ними, земель с характеристиками, смутно известными, но явно отличными от тех, которые присущи концепциям Азии и Ливии, обе из которых относительно благополучные и цивилизованные, были тесно связаны с культурой греков и их предшественников. Тогда с точки зрения греков Европа была культурно отсталой и малонаселенной. Это был варварский мир, то есть негреческий, с его обитателями, издавающими звуки «бар-бар» на непонятных языках. Торговцы и путешественники также сообщали, что Европа за пределами Греции обладала отличительными физическими единицами, с горными системами и равнинными речными бассейнами, намного большими, чем те, которые известны жителям Средиземноморья. Было также ясно, что по мере проникновения в Европу с юга предстоит испытать смену климатов, заметно отличающихся от климатов средиземноморских окраин. Просторные восточные степи и дремучие леса на западе и севере, еще лишь незначительно затронутые человеческой деятельностью, еще больше подчеркивали контрасты окружающей среды.

Просторные восточные степи и дремучие леса на западе и севере, еще лишь незначительно затронутые человеческой деятельностью, еще больше подчеркивали контрасты окружающей среды.

Britannica Quiz

Пункт назначения Европа: правда или вымысел?

Правда ли, что в названии английского города есть восклицательный знак? Проверьте свои знания в этой викторине о европейских городах, странах и культуре.

Империя Древнего Рима, достигшая своего пика во 2 веке н.э., раскрыла и запечатлела свою культуру на большей части континента. Торговые связи за ее пределами вовлекали в свою сферу и отдаленные регионы. Однако только в 19что современная наука смогла с некоторой точностью нарисовать геологические и географические очертания европейского континента, народы которого тем временем добились господства над жителями большей части остальной части и привели в движение обширные уравновешивающие движения среди них. земного шара ( см. Западный колониализм).

Что касается территориальных границ Европы, то они могут казаться относительно четкими на ее обращенных к морю флангах, но многие группы островов далеко на севере и западе — Шпицберген, Фарерские острова, Исландия, Мадейра и Канарские острова — считаются европейскими, в то время как Гренландия (хотя политически связана с Данией) условно отнесена к Северной Америке. Кроме того, средиземноморские побережья Северной Африки и Юго-Западной Азии также демонстрируют некоторое европейское физическое и культурное сходство. Турция и Кипр, в частности, хотя и являются азиатскими с геологической точки зрения, обладают элементами европейской культуры и могут рассматриваться как части Европы. Действительно, Турция добивалась членства в Европейском союзе (ЕС), а Республика Кипр присоединилась к этой организации в 2004 году9.0003

Кроме того, средиземноморские побережья Северной Африки и Юго-Западной Азии также демонстрируют некоторое европейское физическое и культурное сходство. Турция и Кипр, в частности, хотя и являются азиатскими с геологической точки зрения, обладают элементами европейской культуры и могут рассматриваться как части Европы. Действительно, Турция добивалась членства в Европейском союзе (ЕС), а Республика Кипр присоединилась к этой организации в 2004 году9.0003

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Границы Европы были особенно неопределенными и поэтому вызывали много споров на востоке, где континент сливается, не разрывая физических границ, с частями Западной Азии. Восточные границы, принятые в настоящее время большинством географов, исключают регион Кавказа и охватывают небольшую часть Казахстана, где европейская граница, образованная северным побережьем Каспийского моря, соединяется с границей Урала казахстанской рекой Эмбой и холмами Мугалжар (Мугоджар), которые сами по себе являются Южное продолжение Урала. Среди альтернативных границ, предложенных географами и получивших широкое признание, есть схема, в которой гребень Большого Кавказа рассматривается как разделительная линия между Европой и Азией, помещая Предкавказье, северную часть Кавказского региона, в Европу и Закавказье, южная часть, в Азии. Другая широко одобренная схема помещает западную часть Кавказского региона в Европу, а восточную часть — то есть большую часть Азербайджана и небольшие части Армении, Грузии и российского побережья Каспийского моря — в Азию. Еще одна схема, имеющая множество приверженцев, проводит континентальную границу вдоль реки Аракс и границы с Турцией, таким образом помещая Армению, Азербайджан и Грузию в Европу.

Среди альтернативных границ, предложенных географами и получивших широкое признание, есть схема, в которой гребень Большого Кавказа рассматривается как разделительная линия между Европой и Азией, помещая Предкавказье, северную часть Кавказского региона, в Европу и Закавказье, южная часть, в Азии. Другая широко одобренная схема помещает западную часть Кавказского региона в Европу, а восточную часть — то есть большую часть Азербайджана и небольшие части Армении, Грузии и российского побережья Каспийского моря — в Азию. Еще одна схема, имеющая множество приверженцев, проводит континентальную границу вдоль реки Аракс и границы с Турцией, таким образом помещая Армению, Азербайджан и Грузию в Европу.

Восточная граница Европы, однако, не является культурным, политическим или экономическим разрывом на суше, сравнимым, например, с изолирующим значением Гималаев, которые четко обозначают северную границу южноазиатской цивилизации. Обитаемые равнины, с небольшим перерывом в изношенном Урале, простираются от Центральной Европы до реки Енисей в центральной Сибири. Славянская цивилизация доминирует на большей части территории бывшего Советского Союза от Балтийского и Черного морей до Тихого океана. Эта цивилизация отличается от остальной Европы наследием средневекового монголо-татарского господства, которое препятствовало разделению многих нововведений и разработок европейской «западной цивилизации»; он стал еще более характерным во время относительной изоляции советского периода. Поэтому, разделяя земной шар на значимые крупные географические единицы, большинство современных географов рассматривали бывший Советский Союз как отдельную территориальную единицу, сравнимую с континентом, несколько отделенную от Европы на западе и от Азии на юге и востоке; это различие было сохранено для России, которая составляла три четверти Советского Союза.

Славянская цивилизация доминирует на большей части территории бывшего Советского Союза от Балтийского и Черного морей до Тихого океана. Эта цивилизация отличается от остальной Европы наследием средневекового монголо-татарского господства, которое препятствовало разделению многих нововведений и разработок европейской «западной цивилизации»; он стал еще более характерным во время относительной изоляции советского периода. Поэтому, разделяя земной шар на значимые крупные географические единицы, большинство современных географов рассматривали бывший Советский Союз как отдельную территориальную единицу, сравнимую с континентом, несколько отделенную от Европы на западе и от Азии на юге и востоке; это различие было сохранено для России, которая составляла три четверти Советского Союза.

Европа занимает около 4 миллионов квадратных миль (10 миллионов квадратных километров) в установленных для нее условных границах. Эта обширная территория не обнаруживает простого единства геологической структуры, рельефа, рельефа или климата. Обнажены горные породы всех геологических периодов, и действие геологических сил в течение огромной череды эпох способствовало формированию ландшафтов гор, плато и низменностей и оставило в наследство разнообразные запасы полезных ископаемых. Оледенение также оставило свой след на обширных территориях, а процессы эрозии и отложений породили очень пеструю и разделенную на части сельскую местность. Климатически Европа выигрывает от того, что лишь небольшая часть ее поверхности либо слишком холодная, либо слишком жаркая и сухая для эффективного заселения и использования. Тем не менее существуют региональные климатические контрасты: широко распространены океанический, средиземноморский и континентальный типы, а также градации одного к другому. Сопутствующая растительность и почвенные формы также демонстрируют постоянное разнообразие, но сейчас сохранились только части доминирующих лесов, которые покрывали большую часть континента, когда впервые появились люди.

Обнажены горные породы всех геологических периодов, и действие геологических сил в течение огромной череды эпох способствовало формированию ландшафтов гор, плато и низменностей и оставило в наследство разнообразные запасы полезных ископаемых. Оледенение также оставило свой след на обширных территориях, а процессы эрозии и отложений породили очень пеструю и разделенную на части сельскую местность. Климатически Европа выигрывает от того, что лишь небольшая часть ее поверхности либо слишком холодная, либо слишком жаркая и сухая для эффективного заселения и использования. Тем не менее существуют региональные климатические контрасты: широко распространены океанический, средиземноморский и континентальный типы, а также градации одного к другому. Сопутствующая растительность и почвенные формы также демонстрируют постоянное разнообразие, но сейчас сохранились только части доминирующих лесов, которые покрывали большую часть континента, когда впервые появились люди.