Петербургский роман (поэма в трёх частях) — Иосиф Бродский

Часть 1. Утро и вечер

Глава 1

Анатолию Найману

Забудь себя и ненадолго

кирпич облупленных казарм,

когда поедешь втихомолку

на Николаевский вокзал,

когда немногое отринешь,

скользя в машине вдоль реки,

смотри в блестящие витрины

на голубые пиджаки.

Но много сломанных иголок

на платье времени сгубя,

хотя бы собственных знакомых

любить, как самого себя.

Ну, вот и хлеб для аналогий,

пока в такси рюкзак и ты.

Храни вас Боже, Анатолий,

значок короткой суеты

воткните в узкую петлицу,

и посреди зеркальных рам

скользить к ногам, склоняться к лицам

и всё любить по вечерам.

Глава 2

Разъезжей улицы развязность,

торцы, прилавки, кутерьма,

её купеческая праздность,

её доходные дома.

А всё равно тебе приятно,

друзей стрельбы переживя,

на полстолетия обратно

сюда перевезти себя,

и головою поумневшей,

не замечающей меня,

склонись до смерти перед спешкой

и злобой нынешнего дня.

Скорее с Лиговки на Невский,

где магазины через дверь,

где так легко с Комиссаржевской

ты разминулся бы теперь.

Всего страшней для человека

стоять с поникшей головой

и ждать автобуса и века

на опустевшей мостовой.

Глава 3

(письмо)

Как вдоль коричневой казармы,

в решетку тёмную гляжу,

когда на узкие каналы

из тех парадных выхожу,

как все равны тебе делами,

чугун ограды не нужней,

но всё понятней вечерами

и всё страшней, и всё страшней.

Любимый мой, куда я денусь,

но говорю — живи, живи,

живи всё так и нашу бедность

стирай с земли, как пот любви.

Пойми, пойми, что всё мешает,

что век кричит и нет мне сил,

когда столетье разобщает,

хотя б всё менее просил.

Храни тебя, любимый, Боже,

вернись когда-нибудь домой,

жалей себя все больше, больше,

любимый мой, любимый мой.

Глава 4

Я уезжаю, уезжаю,

опять мы дурно говорим,

опять упасть себе мешаю

пред чешским именем твоим,

благословляй громадный поезд,

великих тамбуров окно,

в котором, вылезши по пояс,

кричит буфетное вино,

о, чьи улыбки на колени

встают в нагревшихся купе,

и горький грохот удаленья

опять мерещится судьбе.

Людмила, Боже мой, как странно,

что вечной полевой порой,

из петербургского романа

уже несчастливый герой,

любовник брошенный, небрежный,

но прежний, Господи, на вид,

я плачу где-то на Разъезжей,

а рядом Лиговка шумит.

Глава 5

Моста Литейного склонённость,

ремонт троллейбусных путей,

круженье набережных сонных,

как склонность набожных людей

твердить одну и ту же фразу,

таков ли шум ночной Невы,

гонимой льдинами на Пасху

меж Малоохтенской травы,

когда, склонясь через ограду,

глядит в неё худой апрель,

блестит вода, и вечно рядом

плывёт мертвец Мазереель,

и, как всегда в двадцатом веке,

звучит далёкая стрельба,

и где-то ловит человека

его безумная судьба,

там, за рекой среди деревьев,

всё плещет память о гранит,

шумит Нева и льдины вертит

и тяжко души леденит.

Глава 6

Е. В.

Прощай, Васильевский опрятный,

огни полночные туши,

гони троллейбусы обратно

и новых юношей страши,

дохнув в уверенную юность

водой, обилием больниц,

безумной правильностью улиц,

безумной каменностью лиц.

Прощай, не стоит возвращаться,

найдя в замужестве одно —

навек на острове остаться

среди заводов и кино.

И гости машут пиджаками

далёко за полночь в дверях,

легко мы стали чужаками,

друзей меж линий растеряв.

Мосты за мною поднимая,

в толпе фаллических столбов

прощай, любовь моя немая,

моя знакомая — любовь.

Глава 7

Меж Пестеля и Маяковской

стоит шестиэтажный дом.

Когда-то юный Мережковский

и Гиппиус прожили в нем

два года этого столетья.

Теперь на третьем этаже

живёт герой, и время вертит

свой циферблат в его душе.

Когда в Москве в петлицу воткнут

и в площадей неловкий толк

на полстолетия изогнут

Лубянки каменный цветок,

а Петербург средины века,

адмиралтейскому кусту

послав привет, с Дзержинской съехал

почти к Литейному мосту,

и по Гороховой троллейбус

не привезёт уже к судьбе.

Литейный, бежевая крепость,

подъезд четвертый кгб.

Главы 8 — 9

Окно вдоль неба в переплётах,

между шагами тишина,

железной сеткою пролётов

ступень бетонная сильна.

Меж ваших тайн, меж узких дырок

на ваших лицах, господа,

(from time to time, my sweet, my dear,

I left your heaven), иногда

как будто крылышки Дедала

всё машут ваши голоса,

по временам я покидала,

мой милый, ваши небеса,

уже российская пристрастность

на ваши трудные дела —

хвала тебе, госбезопасность,

людскому разуму хула.

По этим лестницам меж комнат,

своё столетие терпя,

о только помнить, только помнить

не эти комнаты — себя.

Но там неловкая природа,

твои великие корма,

твои дома, как терема,

и в слугах ходит полнарода.

Не то страшит меня, что в полночь,

героя в полночь увезут,

что миром правит сволочь, сволочь.

Но сходит жизнь в неправый суд,

в тоску, в смятение, в ракеты,

в починку маленьких пружин

и оставляет человека

на новой улице чужим.

Нельзя мне более. В романе

не я, а город мой герой,

так человек в зеркальной раме

стоит вечернею порой

и оправляет ворот смятый,

скользит ладонью вдоль седин

и едет в маленький театр,

где будет сызнова один.

Глава 10

Не так приятны перемены,

как наши хлопоты при них,

знакомых круглые колени

и возникающий на миг

короткий запах злого смысла

твоих обыденных забот,

и стрелки крутятся не быстро,

и время делает аборт

любовям к ближнему, любовям

к самим себе, твердя: терпи,

кричи теперь, покуда больно,

потом кого-нибудь люби.

Да. Перемены всё же мука,

но вся награда за труды,

когда под сердцем Петербурга

такие вырастут плоды,

как наши собранные жизни,

и в этом брошенном дому

все угасающие мысли

к себе всё ближе самому.

Часть II. Времена года

Глава 11

Хлопки сентябрьских парадных,

свеченье мокрых фонарей.

Смотри: осенние утраты

даров осенних тяжелей,

И льётся свет по переулкам,

и палец родственной души

всё пишет в воздухе фигуры,

полуодевшие плащи,

висит над скомканным газоном

в обрывках утренних газет

вся жизнь, не более сезона,

и дождь шумит тебе в ответ:

не стоит сна, не стоит скуки,

по капле света и тепла

лови, лови в пустые руки

и в сутки совершай дела,

из незнакомой подворотни,

прижавшись к цинковой трубе,

смотри на мокрое барокко

и снова думай о себе.

Глава 12

На всём, на всём лежит поспешность,

на тарахтящих башмаках,

на недоверчивых усмешках,

на полуискренних стихах.

Увы, на искренних. В разрывах

всё чаще кажутся милы

любви и злости торопливой

непоправимые дары.

Так всё хвала тебе, поспешность,

суди, не спрашивай, губи,

когда почувствуешь уместность

самоуверенной любви,

самоуверенной печали,

улыбок, брошенных вослед, —

несвоевременной печати

неоткровенных наших лет,

но раз в году умолкший голос

негромко выкрикнет — пиши,

по временам сквозь горький холод,

живя по-прежнему, спеши.

Глава 13

Уходишь осенью обратно,

шумит река вослед, вослед,

мерцанье жёлтое парадных

и в них шаги минувших лет.

Наверх по лестнице непрочной,

звонок и после тишина,

войди в квартиру, этой ночью

увидишь реку из окна.

Поймешь, быть может, на мгновенье,

густую штору теребя,

во тьме великое стремленье

нести куда-нибудь себя,

где двести лет, не уставая,

все плачет хор океанид,

за все мосты над островами,

за их васильевский гранит,

и перед этою стеною

себя на крике оборви

и повернись к окну спиною,

и ненадолго оживи.

Глава 14

О, Петербург, средины века

все будто минули давно,

но, озаряя посвист ветра,

о, Петербург, моё окно

горит уже четыре ночи,

четыре года говорит,

письмом четырнадцатой почты

в главе тринадцатой горит.

О, Петербург, твои карманы

и белизна твоих манжет,

романы в письмах не романы,

но только в подписи сюжет,

но только уровень погоста

с рекой на Волковом горбе,

но только зимние знакомства

дороже вчетверо тебе,

на обедневшее семейство

взирая, светят до утра

прожектора Адмиралтейства

и императора Петра.

Глава 15

Зима качает светофоры

пустыми крылышками вьюг,

с Преображенского собора

сдувая колокольный звук.

И торопливые фигурки

бормочут — Господи, прости,

и в занесённом переулке

стоит блестящее такси,

но в том же самом переулке

среди сугробов и морен

легко зимою в Петербурге

прожить себе без перемен,

пока рисует подоконник

на жёлтых краешках газет

непопулярный треугольник

любви, обыденности, бед,

и лишь Нева неугомонно

к заливу гонит облака,

дворцы, прохожих и колонны

и горький вымысел стиха.

Глава 16

По сопкам сызнова, по сопкам,

и радиометр трещит,

и поднимает невысоко

нас на себе Алданский щит.

На нём и с ним. Мои резоны,

как ваши рифмы, на виду,

таков наш хлеб: ходьба сезона,

четыре месяца в году.

По сопкам сызнова, по склонам,

тайга, кружащая вокруг,

не зеленей твоих вагонов,

экспресс Хабаровск — Петербург.

Вот характерный строй метафор

людей, бредущих по тайге,

о, база, лагерь или табор,

и ходит смерть невдалеке.

Алеко, господи, Алеко,

ты только выберись живым.

Алдан, двадцатое столетье,

хвала сезонам полевым.

Глава 17

Прости волнение и горечь

в моих словах, прости меня,

я не участник ваших сборищ,

и, как всегда, день ото дня

я буду чувствовать иное

волненье, горечь, но не ту.

Овладевающее мною

зимой в Таврическом саду

пинает снег и видит — листья,

четыре времени в году,

четыре времени для жизни,

а только гибнешь на лету

в каком-то пятом измереньи,

растает снег, не долетев,

в каком-то странном изумленьи

поля умолкнут, опустев,

утихнут уличные звуки,

настанет Пауза, а я

твержу на лестнице от скуки:

прости меня, любовь моя.

Глава 18

Трещала печь, героя пальцы

опять лежали на окне,

обои «Северные Альпы»,

портрет прабабки на стене,

в трельяж и в зеркало второе

всмотритесь пристальней, и вы

увидите портрет героя

на фоне мчащейся Невы,

внимать желаниям нетвердым

и всё быстрей, и всё быстрей

себе наматывать на горло

всё ожерелье фонарей,

о, в этой комнате наскучит,

герой угрюмо повторял,

и за стеной худую участь,

бренча, утраивал рояль,

да, в этой комнате усталой

из-за дверей лови, лови

все эти юные удары

по нелюбви, по нелюбви.

Глава 19

Апрель, апрель, беги и кашляй,

роняй себя из теплых рук,

над Петропавловскою башней

смыкает время узкий круг,

нет, нет. Останется хоть что-то,

хотя бы ты, апрельский свет,

хотя бы ты, моя работа.

Ни пяди нет, ни пяди нет,

ни пяди нет и нету цели,

движенье вбок, чего скрывать,

и так оно на самом деле,

и как звучит оно — плевать.

Один — Таврическим ли садом,

один — по Пестеля домой,

один — башкой, руками, задом,

ногами. Стенка. Боже мой.

Такси, собор. Не понимаю.

Дом офицеров, майский бал.

Отпой себя в начале мая,

куда я, Господи, попал.

Глава 20

Так остановишься в испуге

на незелёных островах,

так остаешься в Петербурге

на государственных правах,

нет, на словах, словах романа,

а не ногами на траве

и на асфальте — из кармана

достанешь жизнь в любой главе.

И, может быть, живут герои,

идут по улицам твоим,

и облака над головою

плывя им говорят: Творим

одной рукою человека,

хотя бы так, в карандаше,

хотя б на день, как на три века,

великий мир в его душе.

Часть III. Свет

Глава 21

(Романс)

Весна, весна, приходят люди

к пустой реке, шумит гранит,

течёт река, кого ты судишь,

скажи, кто прав, река твердит,

гудит буксир за Летним садом,

скрипит асфальт, шумит трава,

каналов блеск и плеск канавок,

и все одна, одна строфа:

течёт Нева к пустому лету,

кружа мосты с тоски, с тоски,

пройдёшь и ты, и без ответа

оставишь ты вопрос реки,

каналов плеск и треск канатов,

и жизнь моя полна, полна,

пустых домов, мостов горбатых,

разжатых рек волна темна,

разжатых рек, квартир и поля,

такси скользят, глаза скользят,

разжатых рук любви и горя,

разжатых рук, путей назад.

Глава 22

Отъезд. Вот памятник неровный

любови, памятник себе,

вокзал, я брошенный любовник,

я твой с колёсами в судьбе.

Скажи, куда я выезжаю

из этих плачущихся лет,

мелькнёт в окне страна чужая,

махнёт деревьями вослед.

Река, и памятник, и крепость —

всё видишь сызнова во сне,

и по Морской летит троллейбус

с любовью в запертом окне.

И нет на родину возврата,

одни страдания верны,

за петербургские ограды

обиды как-нибудь верни.

Ты всё раздашь на зимних скамьях

по незнакомым городам

и скормишь собранные камни

летейским жадным воробьям.

Глава 23

К намокшим вывескам свисая,

листва легка, листва легка,

над Мойкой серые фасады

клубятся, словно облака,

твой день бежит меж вечных хлопот,

асфальта шорох деловой,

свистя под нос, под шум и грохот,

съезжает осень с Моховой,

взгляни ей вслед и, если хочешь,

скажи себе — печаль бедна,

о, как ты искренне уходишь,

оставив только имена

судьбе, судьбе или картине,

но меж тобой, бредущей вслед,

и между пальцами моими

всё больше воздуха и лет,

продли шаги, продли страданья,

пока кружится голова

и обрываются желанья

в душе, как новая листва.

Глава 24

Смеркалось, ветер, утихая,

спешил к Литейному мосту,

из переулков увлекая

окурки, пыльную листву.

Вдали по площади покатой

съезжали два грузовика,

с последним отсветом заката

сбивались в кучу облака.

Гремел трамвай по Миллионной,

и за версту его слыхал

минувший день в густых колоннах,

легко вздыхая, утихал.

Смеркалось. В комнате героя

трещала печь и свет серел,

безмолвно в зеркало сырое

герой все пристальней смотрел.

Проходит жизнь моя, он думал,

темнеет свет, сереет свет,

находишь боль, находишь юмор,

каким ты стал за столько лет.

Глава 25

Сползает свет по длинным стёклам,

с намокших стен к ногам скользя,

о, чьи глаза в тебя так смотрят,

наверно, зеркала глаза.

Он думал — облики случайней

догадок жутких вечеров,

проходит жизнь моя, печальней

не скажешь слов, не скажешь слов.

Теперь ты чувствуешь, как странно

понять, что суть в твоей судьбе

и суть несвязного романа

проходит жизнь сказать тебе.

И ночь сдвигает коридоры

и громко говорит — не верь,

в пустую комнату героя

толчком распахивая дверь.

И возникает на пороге

пришелец, памятник, венец

в конце любви, в конце дороги,

немого времени гонец.

Глава 26

И вновь знакомый переулок

белел обрывками газет,

торцы заученных прогулок,

толкуй о родине, сосед,

толкуй о чем-нибудь недавнем,

любимом в нынешние дни,

тверди о чем-нибудь недальнем,

о смерти издали шепни,

заметь, заметь — одно и то же

мы говорим так много лет,

бежит полуночный прохожий,

спешит за временем вослед,

горит окно, а ты все плачешь

и жмёшься к черному стеклу,

кого ты судишь, что ты платишь,

река всё плещет на углу.

Пред ним торцы, вода и брёвна,

фасадов трещины пред ним,

он ускоряет шаг неровный,

ничем как будто не гоним.

Глава 27

Гоним. Пролётами Пассажа,

свистками, криками ворон,

густыми взмахами фасадов,

толпой фаллических колонн.

Гоним. Ты движешься в испуге

к Неве. Я снова говорю:

я снова вижу в Петербурге

фигуру вечную твою.

Гоним столетьями гонений,

от смерти всюду в двух шагах,

теперь здороваюсь, Евгений,

с тобой на этих берегах.

Река и улица вдохнули

любовь в потёртые дома,

в тома дневной литературы

догадок вечного ума.

Гоним, но все-таки не изгнан,

один — сквозь тарахтящий век

вдоль водостоков и карнизов

живой и мёртвый человек.

Глава 28

Зимою холоден Елагин.

Полотна узких облаков

висят, как согнутые флаги,

в подковах цинковых мостков,

и мёртвым лыжником с обрыва

скользит непрожитая жизнь,

и белый конь бежит к заливу,

вминая снег, кто дышит вниз,

чьи пальцы согнуты в кармане,

тепло, спасибо и за то,

да кто же он, герой романа

в холодном драповом пальто,

он смотрит вниз, какой-то праздник

в его уме жужжит, жужжит,

не мёртвый лыжник — мёртвый всадник

у ног его теперь лежит.

Он ни при чём, здесь всадник мёртвый,

коня белеющего бег

и облака. К подковам мёрзлым

всё липнет снег, всё липнет снег.

Глава 29

Канал туманный Грибоедов,

сквозь двести лет шуршит вода,

немного в мире переехав,

приходишь сызнова сюда.

Со всем когда-нибудь сживёшься

в кругу обидчивых харит,

к ограде счастливо прижмёшься,

и вечер воду озарит.

Канал ботинок твой окатит

и где-то около Невы

плеснёт водой зеленоватой, —

мой Бог, неужто это вы.

А это ты. В канале старом

ты столько лет плывёшь уже,

канатов треск и плеск каналов

и улиц свет в твоей душе.

И боль в душе. Вот два столетья.

И улиц свет. И боль в груди.

И ты живешь один на свете,

и только город впереди.

Глава 30

Смотри, смотри, приходит полдень,

чей свет теплей, чей свет серей

всего, что ты опять не понял

на шумной родине своей.

Глава последняя, ты встанешь,

в последний раз в своём лице

сменив усталость, жизнь поставишь,

как будто рифму, на конце.

А век в лицо тебе смеётся

и вдаль бежит сквозь треск идей.

Смотри, одно и остаётся —

цепляться снова за людей,

за их любовь, за свет и низость,

за свет и боль, за долгий крик,

пока из мёртвых лет, как вызов,

летят слова — за них, за них.

Я прохожу сквозь вечный город,

дома твердят: река, держись,

шумит листва, в громадном хоре

я говорю тебе: всё жизнь.

Питер. Часть очередная. Про Бродского. : travel_russia — LiveJournal

?- Россия

- Литература

- Cancel

В порыве поисков заглянула в сад Фонтанного дома. И аж дух захватило! Как классно и концептуально! Оказалось — выставка «Сохрани мою тень», посвященная Бродскому.

В порыве поисков заглянула в сад Фонтанного дома. И аж дух захватило! Как классно и концептуально! Оказалось — выставка «Сохрани мою тень», посвященная Бродскому.В тихом садике знаменитого ахматовского дома, в окружении аромата чубушника и загадочных теней от листвы, под пенье птиц…. здесь все пронизано стихами!

Помните? «Письма к стене»?

Это нужно теперь. Сохрани мою тень, сохрани.

За твоею спиной умолкает в кустах беготня.

Мне пора уходить. Ты останешься после меня.

До свиданья, стена. Я пошел. …

Вот и местные стены как бы сохраняют тени прошлого — отпечатки жизни эпохи Бродского, предметов, настроений.

Впечатления очень сильные. Потрясающие детали быта коммунальной квартиры. И везде — стихи, стихи, стихи.

Заглянув во двор, попадаешь, как и положено, в прихожую. И двигаешься дальше по «квартире».

Вот что пишут на сайте музея о выборе места проведения выставки — не в стенах музея, на улице:

«Открытое пространство соразмерно выбранной теме: поэзия как свобода, как способ преодолевать расстояние и время.

Вход на выставку тоже свободный. Переменчивая петербургская погода только усилит впечатления».

Я была тут в солнечный день (кстати, найдете мое отражение на фото?). И, знаете, очень хочется попасть в дождь — для того самого усиления впечатления.

Предвосхищая вопрос — нет, в сам музей Ахматовой не зашла. В этот день я собиралась на концерт и времени уже не оставалось. Но несколько знакомых сей музей мне очень хвалили. Так что появился повод приехать в Питер еще раз и заглянуть туда уже целенаправленно.

Tags: Санкт-Петербург

Subscribe

Когда план идет плавно

Ловите план для идеальных выходных. Попробовали лично. Кайф. Едем в питомник хаски Ладный стан. Уносимся…

Монрепо 2022

22 июля 2022г. Выборг. Остров Твердыш, вид на остров Былинный ( Samposaari ). В этот день мы уже осмотрели Выборг за железной…

Приморье-2021.

Мыс Андреева.

Мыс Андреева.Мыс Андреева. Прекрасное место для встречи заката. Будет мгного фото, мало текста. но он и не нужен — природа все уже сказала! Поехали! Мыс…

Конкурс журналистов и блогеров МедиаТур

Напоминаем, что заявки на Всероссийский конкурс журналистов и блогеров МедиаТур принимаются до 15 февраля 2023 года. Итоги будут подведены 14 марта…

Сосиска VS контент

Жду мнений в комментариях Что важней сосиска на завтрак или годный контент ранним утром? Товарищи блогеры, наше медиасообщество…

Адреналин, кино и много чая

Они такие няшные и добрые, и быстрые и верные! Впервые в жизни Впервые в жизни я прокатилась на нартах в упряжке хасок в…

Photo

Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq

Американский ученый: слова, сохраненные на случай дня страха

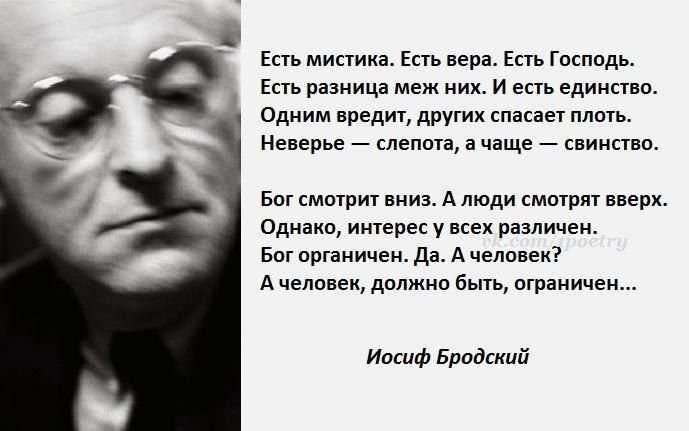

«Это был поэт, который всего в нескольких строках мог соединить природу, рождение, рифмы и говорящий голос, все это было пропитано меланхолией». (Sued Deutsche Zeitung/Alamy)

(Sued Deutsche Zeitung/Alamy)

Иосифу Бродскому в мае исполнилось бы 80 лет, но любой, кто знал его в 1980-х или 90-х, счел бы абсурдным представлять его восьмидесятилетним. Его сильное присутствие, которое в то время господствовало в любой комнате, было несовместимо с мыслью о том, что он сжался до слабой дряхлости. Но Бродский был и молод, и стар. Его энергия, его пытливый ум, лихой наклон его плеч, его склонность к чтению стихов — эти качества всегда держали его в подобии юности, мальчика-гения в подержанных куртках, которые выглядели так, как будто они слетели с плеч. вешалка сморщилась и испачкалась чернилами, но все же драпировала его, как памятник. Но он тоже казался старым. Наблюдение за тем, как он непрерывно курит сигареты Kent III, предварительно откусив фильтр, несмотря на две операции шунтирования, сделало его смерть от сердечного приступа в 1996 лет в 55 лет кажутся конечной остановкой, уже оплаченной. И задолго до того, как плохое здоровье высекло усталость вокруг глаз, он излучал ауру человека, прожившего более глубоко, чем большинство, пережившего гораздо больше.

Этот взгляд указывает на то, что скрывается за его поэзией. Даже когда они впервые появились, стихи Бродского говорили моментом, но и через него. В заключении «Эклоги IV: Зима», переведенной с русского им самим, он улавливает мимолетное ощущение письма на странице, одновременно приводя доводы в пользу его постоянства:

Кириллица, бегая безмозглым

по блокноту, как бы спасаясь от похитителя,

знает о будущем больше, чем знаменитая сивилла:

как темнеть на фоне белизны,

пока держится белизна. И после.

Стремление сознательно говорить сквозь время в сочетании со способностью Бродского привносить в стихи свое собственное говорящее присутствие объясняет их высокую степень саморефлексивности. Как он пишет в «Части речи», стихотворении, которое больше, чем какое-либо другое, поставило его на мировую арену: «То, что остается от человека, составляет / часть.

Как и в случае с Уолтом Уитменом, личность Бродского питает двигатель его стихов. Разница в том, что если Уитмен хотел наполнить отдельно взятого индивидуума коллективным сознанием, то Бродский стремился описать без лицемерия и самооправдания не только то, что значит быть человеком, но и то, что значит быть этим человеком.

Я познакомился с ним в 1981 году, когда посещал его поэтический семинар в рамках писательской программы для выпускников Колумбийского университета, но на самом деле это было за много лет до того, как я погрузился в его  Клайна:

Клайна:

Я родился и вырос на балтийских болотах

цинково-серые буруны, которые всегда маршировали по

парами. Отсюда все рифмы, отсюда этот бледный, плоский голос

, который колеблется между ними, как волосы, еще влажные,

если вообще колеблются.

Всего несколько месяцев после окончания колледжа, читая это ночью после того, как я провел дни, строя каменные стены в саду с террасами в Уэльсе, я чувствовал себя перенесенным. Это был поэт, который всего в нескольких строках мог соединить природу, рождение, рифмы и говорящий голос, и все это было пронизано меланхолией, порожденной плачем, изложенным в переводе Клайна «Одиссея Телемаху»:0003

Телемах, сын мой!

Для странника лица всех островов

похожи друг на друга. И ум

поездок, нумерация волн; глаза, воспаленные от морских горизонтов,

пробега; и плоть воды наполняет уши.

Не помню, как война вышла;

Даже сколько тебе лет — не помню.

Учитывая, что я был сыном водителя грузовика и единственным братом или двоюродным братом, получившим степень бакалавра, и что я писал стихи, путешествовал по Европе и не имел никаких перспектив работы или карьеры, это может быть заманчиво. прочитать что-то эдиповское в моем ответе. Но я не собирался убивать отца или даже отрекаться от своего, которого очень любил. Скорее, я чувствовал желание стать другим сыном, служить чему-то большему, чему-то старшему. Несколько месяцев спустя я сдал свой мастерок за билет на самолет, отправился домой и подал заявление в Колумбийский университет.

Там, в том, что можно назвать иначе как советской угрюмостью Додж-Холла, Бродский говорил по два часа каждый вторник. Харди, Фрост, Кавафис и Оден были главными героями, а также Уилфред Оуэн, Осип Мандельштам и Марина Цветаева. Бродский был, мягко говоря, не самым элегантным классным руководителем. Его метод в основном заключался в том, что он задавал вопрос, на который у него явно был ответ, а затем продолжал спокойно отвечать на любой ответ студента либо «мусором», либо «довольно хорошо». (Однажды я получил «Неплохо — на самом деле это 9 баллов».0019 ужасно хорошо!» в этот момент казалось, что небеса разразятся хором.) Описанный таким образом метод Бродского звучит как кошмар, и я уверен, что для некоторых это было так, но для многих из нас представление было завораживающим.

(Однажды я получил «Неплохо — на самом деле это 9 баллов».0019 ужасно хорошо!» в этот момент казалось, что небеса разразятся хором.) Описанный таким образом метод Бродского звучит как кошмар, и я уверен, что для некоторых это было так, но для многих из нас представление было завораживающим.

С трех до пяти вечера. в эти темнеющие осенние дни мы чувствовали, что находимся не столько в присутствии поэта и, уж конечно, не академика или ученого, сколько в присутствии самой поэзии. Ничто в мыслях этого человека не утаивалось, и казалось, что он обращается к поэзии со сферами, а не с аудиторией, полной аспирантов. Да, он мог быть грубым, и нет, никто из нас никогда не возвращал свои эссе с какими-либо полезными комментариями, если мы их вообще получали. И он мог ошибаться (его довод в пользу прочтения «Домашних похорон» Фроста как трагического воплощения любви Пигмалиона к Галатее казался натяжкой) или даже в корне неправ (Брехт и Неруда не второсортные поэты — они были просто марксистами; Набоков не «поэт-неудачник», а просто гений другого толка). Но как только вы нашли выход за пределы манеры, вы добрались до сути: целостного и почти молекулярного взаимодействия с тем, какой может быть поэзия, почему она важна и почему она является самой манной мысли и чувства, когда читается всерьез.

Но как только вы нашли выход за пределы манеры, вы добрались до сути: целостного и почти молекулярного взаимодействия с тем, какой может быть поэзия, почему она важна и почему она является самой манной мысли и чувства, когда читается всерьез.

Такая серьезность остается главной достопримечательностью стихов Бродского. Он определял поэзию как «высшую форму человеческой речи в любой культуре», представляющую «даже не форму искусства, а нашу антропологическую, генетическую цель, наш языковой, эволюционный маяк» (из его эссе «Нескромное предложение»). Хотя эти идеалы могут показаться слишком высокими для маргинального искусства поэзии, чтобы выдержать их сегодня, они были в основе того, что он считал своим учителем. Согласитесь с ним или нет в отношении какого-либо конкретного поэта или стихотворения, нельзя было игнорировать то, что он свободно передал своему классу, и то, что он цитирует в другом месте того же эссе, а именно, что поэзия «является единственной доступной страховкой от вульгарности общества». человеческое сердце». Читая поэзию, «вы становитесь тем, что читаете, вы становитесь состоянием языка, которым является стихотворение, и его прозрение или его откровение принадлежит вам», и то же самое можно сказать о его учении.

человеческое сердце». Читая поэзию, «вы становитесь тем, что читаете, вы становитесь состоянием языка, которым является стихотворение, и его прозрение или его откровение принадлежит вам», и то же самое можно сказать о его учении.

Его стихи до сих пор предлагают откровение. Это обольстительное качество помогло Бродскому закрепить авторитет в 1980-х годах, особенно после публикации «: Часть речи». В «Колыбельной Кейп-Кода», одном из лучших его стихотворений, прекрасно переведенном на английский язык Энтони Хехтом, голос Бродского занимает центральное место, когда он отмечает: «Смена империй тесно связана / с гулом слов, мягким фрикативные брызги / слюны в акте речи». Однако несколькими строками позже происходит переход от акта речи к собственному непосредственному телесному присутствию поэта:

Вообще из всех наших органов только глаз

сохраняет эластичность,

податливость, приспособляемость, как сон или желание.

Ибо смена Империй связана с дальнозоркостью,

с долгим взглядом через океанский прилив

(где-то внутри нас живет дремлющая рыба),

и откровение зеркала о том, что та часть ваших волос

, которую вы тщательно поместили слева

таинственным образом появляется справасвязаны со слабыми деснами, изжога вызвала около

диетой незнакомой и чуждой,

интенсивной пустотой, первозданной белизной

ума, что соответствует простой, маленькой

чистой странице

бумаги для писем, на которой вы пишете.

Обратите внимание, как он движется от глаза к зеркалу, к пробору в волосах, к деснам, сердцу, уму и, наконец, многозначительно, к чистому листу, на котором он пишет, быть может, строки, которыми мы являемся. чтение. Пару страниц спустя в этом длинном чудесном стихотворении этот подразумеваемый внутренний вуайеризм превращается в полноценное утверждение поэта, говорящего и пишущего в унисон:

Я пишу эти слова вслепую, пишущая рука

пытается опередить

на секунду «Как так?»

, что в любой момент может сорваться с губ,

те же самые уста писателя,

и уплыть в ночь, чтобы там расширить

геометрическим прогрессом, и так далее.

Если этого было недостаточно, чтобы позволить читателю жить в поэте, сидящем за письменным столом, то стихотворение все больше и больше отдается читателю по мере своего развития, особенно когда Бродский просит нас

Сохрани эти слова от времени холода,

дня страха: человек выживает, как рыба,

выброшен на берег, выброшен на берег, но намеревается

приспособиться к какому-то глубокому, клеточному желанию,

извиваясь к кустам, образуя шарнирную ногу -распорки, затем

в отъезд (оставляя след как каракули пера)

в салон, в сердце континента.

Стихотворение, прослеживающее эволюцию речи поэта в достижении выхода на сушу посредством «каракулей пера», также взывает к нашей собственной эволюции. Иллюзия состоит в том, что мы уже не просто читатели поэмы, а часть поэмы, внутренний монолог и мысли Бродского разыгрываются так, как будто наш собственный голос говорит с нами самими. В самом деле, «Колыбельная Кейп-Кода» может быть по сути рассказом о поэте, разговаривающем сам с собой в комнате, но что это за комната. Если его 412 строк было недостаточно, чтобы потребовать от нас полного погружения, его путешествие в пустоту и через пустоту олицетворяет то, что Бродский считал основной силой американской поэзии, изложенной Фростом в «Слуге слуг», а именно, что «лучший выход всегда через» (цит. по очерку Бродского «Речь на стадионе» и др.). Стихотворение показывает его не только на пике своих сил, но и преодолевшим ужасные обстоятельства изгнания, горя и потерь, которые пустили бы под откос большинство других людей.

Этот диск перенесен в класс. Когда однажды холодный декабрьский день перед Додж-холлом превратился в ночь, он добрался до конца двухчасового курса «Фрост» и сказал классу: «Мне нужен еще час, кто может остаться?» Половина моих одноклассников потянулись к своим пальто и рюкзакам, но остальные устроились поудобнее. За этим последовал, однако, не урок, а часовой монолог, лоб Бродского покрылся испариной, когда он изо всех сил тянул эти Kent III и разговаривал с обратная сторона завтрашнего дня. Многое из того, что он сказал, можно найти в заглавном эссе его 1995 сборник О горе и разуме . Это эссе сосредоточено исключительно на «Домашних похоронах» и на том, что Бродский настаивает на том, что

Это стихотворение об ужасающем успехе языка, ибо язык, в конечном счете, чужд выражаемым им чувствам. Никто не знает об этом лучше, чем поэт; и если «Домашние похороны» автобиографичны, то в первую очередь потому, что раскрывает понимание Фростом столкновения между его ремеслом и его эмоциями.

Неплохое прочтение Фроста, можно сказать, но достоверность его по отношению к Фросту не в этом дело. Наоборот, это прочтение Бродским Мороза, и не только его, но и самой поэзии, выкованное со страстью и лазерным взглядом, срезающим жир, чтобы добраться до того, что Бродский видел как мускул стихотворения. .

Он проделал это с несколькими стихами Фроста в ту ночь, пока, измученный, как будто освободившись наконец от всего, что он мог сказать по этому поводу, он не остановился. Сделав глоток кофе, он просканировал дюжину или около того лиц, все еще находившихся в комнате, прежде чем начать с «Вуу, вууу, вууу…», которое он так часто использовал как временную паузу, чтобы загрузить свою следующую мысль. В этом случае: «Некоторые из вас станут поэтами, хотя многие из вас не станут, ибо это только то, что происходит и что нам говорит статистика. Но есть одна вещь, которую вы все должны сделать, и это быть благодарными за этот язык!» Его глаза блестели, его рука покоилась на собранном Фросте, как если бы это была Библия, вот и все, из чего ясно следовало, что мы должны быть благодарны Фросту и самому английскому языку.

Каким бы элементарным урок ни звучал, редко когда его преподносят так прямо и с такой страстью, а также когда ему позволяют парить в воздухе по прошествии трех часов. Драматический талант Бродского был педагогическим средством, ибо его размышления о поэзии и многом другом были так своеобразны, так удивительны, а подчас и так странны, что не было ни одного разговора с ним, в котором я бы чему-нибудь не научился, и мне не нужно было соглашаться с этим чем-то, чтобы учиться, потому что то, что он приводил в движение прежде всего, было самой мыслью. Не пределы скудной идеи, а деятельность самой мысли. И именно это так освобождало, почему в комнате было больше кислорода, когда в ней был Бродский, и к чему я все время возвращался в последующие годы.

В тот же вечер после его арии на тему Фроста, когда мы выходили из Додж-Холла, я имел наглость спросить, не хочет ли он пойти выпить. «Давай попробуем!» — предложил он, и прежде чем я успел это осознать, я уже сидел за столиком в баре через дорогу, ждал, пока Бродский заберет наши напитки, и думал, что, черт возьми, я сейчас скажу? Разумно, я начал с единственного, что пришло мне в голову: «Что мне читать?»

Одобрительно кивнув головой, он попросил ручку и бумагу, и там в маленьком блокноте, который я носил с собой, он набросал список: Эдвин Арлингтон Робинсон, Уэлдон Киз (подчеркнуто), Овидий, Гораций, Вергилий, Катулл, малый александрийский поэты, Пауль Целан, Петер Хухель, Георг Тракл (подчеркнуто), Антонио Мачадо, Умберто Саба, Эудженио Монтале (подчеркнуто), Эндрю Марвелл, Айвор Герни, Патрик Кавана, Дуглас Данн, Збигнев Герберт (подчеркнут), Васко Попа, Владимир Холан, Ингеборг Бахманн, «Гильгамеш», Рэндалл Джаррелл, Вачел Линдсей, Теодор Ретке, Эдгар Ли Мастерс, Говард Немеров, Макс Джейкоб, Томас Трахерн, а затем краткий список эссеистов: Ханна Арендт, Уильям Хэзлитт, Джордж Оруэлл, Элиас Канетти (подчеркнуто и Толпы и власть добавлено), Э. М. Чоран ( Искушение существовать добавлено) и, наконец, поэт Лес Мюррей добавил от моей руки после того, как он предложил это. Лист бумаги размером примерно с айфон, но, как сказал бы Бродский, с гораздо большей и гораздо большей информацией, хранящейся в нем, до сих пор остается спрятанным внутри моего экземпляра «Часть речи ».

М. Чоран ( Искушение существовать добавлено) и, наконец, поэт Лес Мюррей добавил от моей руки после того, как он предложил это. Лист бумаги размером примерно с айфон, но, как сказал бы Бродский, с гораздо большей и гораздо большей информацией, хранящейся в нем, до сих пор остается спрятанным внутри моего экземпляра «Часть речи ».

О чем еще мы говорили, не помню, но дружба зародилась. На следующий год несколько сокурсников подошли ко мне, чтобы узнать, не согласится ли Бродский провести с нами урок русской поэзии. Он не только согласился, но и настоял на том, чтобы мы приходили в его квартиру в Гринвич-Виллидж на Мортон-стрит каждое воскресенье вечером, где он раздавал мимеографы переводов 19русские поэты X века — В. А. Жуковского, Е. А. Баратынского, Ф. И. Тютчева, Пушкина и др., которые впоследствии превратились в антологию в переводе Алана Майерса с предисловием Бродского. В нем он пишет:

[A]Век назад между человеком и его мыслями о себе стояло гораздо меньше, чем сегодня.

… То есть он знал практически столько же, сколько и мы, о естественных и общественных науках; однако он еще не стал жертвой этого знания. Он стоял как бы на самом пороге этого плена, почти не подозревая о надвигающейся опасности, может быть, опасаясь, но свободный. Поэтому то, что он может рассказать нам о себе, об обстоятельствах своей души или разума, имеет историческую ценность в том смысле, что история всегда есть монолог свободных людей рабам.

Воскресные вечера в доме Джозефа! Ты не задавал столько вопросов, ты просто писал в блокнот так быстро, как только мог. И как все это было свободно, и как нам было хорошо в этом бунгало с низким потолком, где Бродский лукаво бормотал: «Кони, кони!» под грохочущий галоп кофейника с эспрессо, когда он кипит на плите.

Выпускной и программа Фулбрайта за перевод стихов Ингеборги Бахманн (ах, этот список поэтов, который он составил, и его путь) привели меня на следующие два года в Вену, но не так далеко от Бродского. Однажды пришла посылка с копией последней Vanity Fair, , в котором содержалось его великолепное эссе об Одене «Страсти поэтов», которое он хотел, чтобы я передал потомку князя Разумовского (известного по квартетам Бетховена), который был добр к нему, когда он приземлился там в Июнь 1972 года. Через пару месяцев пришла еще одна вещь, от моего друга в подарочной упаковке. Под названием JB – Debut, это сборник, содержащий восемь стихотворений, переведенных Карлом Р. Проффером и опубликованных русскоязычным издательством Ardis, которое он помог основать. На странице авторских прав указано, что это ограниченное издание, опубликованное в 1973 в «двадцати шести экземплярах, пронумерованных от A до Z, и двадцати экземплярах, пронумерованных от 1 до 20, каждый подписан автором». Теплое удивление от него, как подарка от друга, который знал, что Бродский значил для меня, могло сравниться только с жизненной силой внутри, такой как у влюбленного, обреченного на ссылку в конце «Сонета»:

Однажды пришла посылка с копией последней Vanity Fair, , в котором содержалось его великолепное эссе об Одене «Страсти поэтов», которое он хотел, чтобы я передал потомку князя Разумовского (известного по квартетам Бетховена), который был добр к нему, когда он приземлился там в Июнь 1972 года. Через пару месяцев пришла еще одна вещь, от моего друга в подарочной упаковке. Под названием JB – Debut, это сборник, содержащий восемь стихотворений, переведенных Карлом Р. Проффером и опубликованных русскоязычным издательством Ardis, которое он помог основать. На странице авторских прав указано, что это ограниченное издание, опубликованное в 1973 в «двадцати шести экземплярах, пронумерованных от A до Z, и двадцати экземплярах, пронумерованных от 1 до 20, каждый подписан автором». Теплое удивление от него, как подарка от друга, который знал, что Бродский значил для меня, могло сравниться только с жизненной силой внутри, такой как у влюбленного, обреченного на ссылку в конце «Сонета»:

… Как часто на этом старом пустынном месте

я бросал в связанный проводом космос

свою медную монету, инталию и герб,

отчаянно пытаясь продлить

момент единения… Увы,

человек, не умеющий заменить собой

целый мир, обычно остается

крутить рябый циферблат телефона

, как будто это стол на сеансе,

пока тень не ответит в эхо голоса

в крики терминала, звенящие в ночи.

Такой же подарок был всякий раз, когда стихотворение Бродского появлялось в журнале, журнале или газете того времени. Ибо это были не только стихи, но и новости, послания с аванпостов разрозненного заокеанского существования Бродского. Особенно это стало так в 1977, после того как Бродский получил гражданство США и, таким образом, безопасность паспорта. Венеция, Флоренция, Рим, Амстердам, Париж, Мексика, Бразилия, Швеция, Лондон, Сан-Франциско — никогда нельзя было знать, откуда Бродский будет докладывать в следующий раз, да это и не имело значения. Где бы он ни приземлился, вид всегда был одним и тем же — причина была в том, как он отмечает в своем собственном переводе «К северу от Дельф»: «Для человека каждая перспектива опустошает / саму себя от его силуэта, эха, запаха», в то время как «перо скрипеть по подушке / в безграничной тишине — храбрость в миниатюре».

Для многих людей позиция поэта-путешественника истощалась, казаясь не столько другой орбитой, сколько отточенным поступком, особенно по мере того, как росла его известность и состояние. Беспокоило также его растущее стремление переводить самого себя или, в лучшем случае, осадить усилия своих верных переводчиков, пробиваясь к их версиям с более «точными» переводами, но версиями, которые иногда звучали неуклюжими и неуклюжими, а их переложение неуклюжим. и необычный. Это напряжение росло по мере того, как Бродский сочинял все больше и больше оригинальных стихов на английском языке, многие из которых звучали как разбавленный Оден, например, его «Мелодия Боснии», в которой утверждается: «Хотя статуи расходятся, / версия Каина, история / для ее топлива склонен покупать / тех, кто умирает». Но в лучших из них преобладает «бледный плоский голос», как, например, в «Törnfallet» 1993, в которой поэт представляет свою вдову кружащей по лугу в Швеции после его смерти, прежде чем закончить:

Беспокоило также его растущее стремление переводить самого себя или, в лучшем случае, осадить усилия своих верных переводчиков, пробиваясь к их версиям с более «точными» переводами, но версиями, которые иногда звучали неуклюжими и неуклюжими, а их переложение неуклюжим. и необычный. Это напряжение росло по мере того, как Бродский сочинял все больше и больше оригинальных стихов на английском языке, многие из которых звучали как разбавленный Оден, например, его «Мелодия Боснии», в которой утверждается: «Хотя статуи расходятся, / версия Каина, история / для ее топлива склонен покупать / тех, кто умирает». Но в лучших из них преобладает «бледный плоский голос», как, например, в «Törnfallet» 1993, в которой поэт представляет свою вдову кружащей по лугу в Швеции после его смерти, прежде чем закончить:

Теперь вдали

Я слышу ее дискант.

Она поет «Синюю ласточку»,

но я не успеваю.Вечерняя тень

лишает луг

ширины и цвета.

Становится холоднее.Пока я лежу умирая

здесь, я смотрю на

звезд. Вот Венера;

Между нами никого нет.

Или в заключительных строках «Reveille», стихотворения, опубликованного всего через неделю после его смерти:

Раскрашенный нежной зарей

гордится тем, что как родная

планета теперь не вздрагивает

от того, с чем сталкиваешься, ведьничего не терпит, чью

компанию мы не можем потерять

укрепляет скалы и — довольно быстро —

сердца. Но камни выдержат.

Бродский стал лучше писать по-английски не только потому, что его английский достиг уровня, близкого к родному (за 15 лет, что я знал его, я только однажды слышал, как он искал термин, которого не знал, и это был »), но и потому, что возраст и болезнь обуздали его честолюбие, а еще лучше — отсутствие сдержанности в великорусском стиле. Что не уменьшилось, так это острота его видения, а также его способность воплотить то, что он также считал силой американской поэзии, ее «неумолимой безостановочной проповедью человеческой автономии; песня атома, если хотите, вопреки цепной реакции. Общий тон ее — тон стойкости и силы духа, требующий полного взгляда на самое худшее и не моргающий» («Нескромное предложение»).

Общий тон ее — тон стойкости и силы духа, требующий полного взгляда на самое худшее и не моргающий» («Нескромное предложение»).

Ностальгия — это чувство, которое больше связано с местами, чем с людьми. На вопрос, хочет ли он вернуться в Россию после распада Советского Союза, Бродский лишь ответил, что если и вернется, то из-за желания снова увидеть квартиру-другую, «места, а не лица», как он положил это. Как и многие люди, я скучаю по визитам к нему и разговорам о поэзии и жизни, но если я действительно задумаюсь об этом, то окажусь в тех местах, в которые мне так хочется вернуться: в квартиру на Мортон-стрит в Гринвич-Виллидж или в сдвоенную квартиру с открытыми балками в позади Rawson House в Саут-Хедли, штат Массачусетс, или выпить и поужинать в том, что тогда называлось Woodbridge’s Inn вверх по улице. Но при повторном посещении они остаются просто местами, лишенными пылающего присутствия и речи Бродского: «Поцелуи! Поцелуи!» предложил он всем на прощание. Или его насмешливый совет, когда я однажды отчаялась найти подходящую роль в этом мире: «Мой дорогой Питер, разве мы все не служим по умолчанию?» Или его воодушевленный ответ: «Теперь этот это нечто! Это нечто! », когда я сидел за его кухонным столом в Саут-Хэдли, я показал ему фотографию своих дочерей-двойняшек и сказал, что у одной из них второе имя Жозефина.

Все это пришло мне в голову одним свежим весенним днем 2015 года, когда я обнаружил, что иду по адресу Мортон-стрит, 44, в память о старых временах. Супервайзер был снаружи, поливал тротуар из шланга, и когда я заглянул в окно на первом этаже, я увидел, что вся квартира открыта и находится на ремонте. Так как поблизости никого не было, я спросил, могу ли я пройти по аллее в задний сад, в который выходила бывшая гостиная-кабинет Бродского. Я полагал, что просто видеть деревья и кирпичную кладку дворика было бы утешительно, но тут я увидел, стоящий снаружи и ожидающий утилизации холодильник из старой квартиры со снятой дверцей, прислоненный к стене, а внутри его выставленной полости — брошенное путешествие. носитель кота Бродского, Миссисипи, имя, которое он дал ему, потому что он думал, что кошки любят свистящие звуки гораздо больше, чем фрикативные. Все, о чем я мог думать, это то, что поэт сказал мне в «Части речи» с самого начала:

Только звук нуждается в эхе и боится его отсутствия.

Взгляд привык без оглядки.

Разрешение требуется для перепечатки, воспроизведения или другого использования.

Питер Филкинс — поэт и переводчик. Его сборники стихов включают What She Knew . Его перевод полного собрания стихов Ингеборг Бахманн, Songs in Flight , был назван Американской ассоциацией литературных переводчиков выдающимся переводом. Его последняя книга — Г. Г. Адлер: Жизнь во многих мирах.

Вспоминая Иосифа Бродского: «целостное и почти молекулярное взаимодействие с поэзией»

Главная » Без рубрики » Вспоминая Иосифа Бродского: «целостное и почти молекулярное взаимодействие с поэзией»

«Ничто из мыслей этого человека не сдерживалось…»

У Питера Филкинса есть отличная ретроспектива «Слова, оберегаемые от дня страха» о русском нобелевском поэте Иосифе Бродском с множеством анекдотов в недавнем выпуске Американский ученый . Но тогда я фанат этого жанра. Филкинс был студентом Колумбийского университета в начале 1980-х. Он описывает класс так:

Он описывает класс так:

Там, в том, что можно назвать иначе как советской угрюмостью Додж Холла, Бродский каждый вторник по два часа рассуждал. Основными тарифами были Харди, Фрост, Кавафис, и Оден , а также Уилфред Оуэн, Осип Мандельштам, и Марина Цветаева . Бродский был, мягко говоря, не самым элегантным классным руководителем. Его метод в основном заключался в том, что он задавал вопрос, на который у него явно был ответ, а затем продолжал спокойно отвечать на любой ответ студента либо «мусором», либо «довольно хорошо». (Однажды я получил «Очень хорошо — на самом деле, это ужасно хорошо!», и в этот момент мне показалось, что небеса разразятся хором.) Описанный таким образом метод Бродского звучит как кошмар, и я уверен, что для некоторых так оно и было, но для многих из нас представление было завораживающим.

Не «поэт-неудачник»… и не боксер.

С трех до пяти вечера. в эти темнеющие осенние дни мы чувствовали, что находимся не столько в присутствии поэта и, уж конечно, не академика или ученого, сколько в присутствии самой поэзии. Ничто в мыслях этого человека не утаивалось, и казалось, что он обращается к поэзии со сферами, а не с аудиторией, полной аспирантов. Да, он мог быть грубым, и нет, никто из нас никогда не возвращал свои эссе с какими-либо полезными комментариями, если мы их вообще получали. И он мог ошибаться (его довод в пользу прочтения «Домашних похорон» Фроста как трагического воплощения любви Пигмалиона к Галатее казался преувеличенным) или даже абсолютно неправ ( Брехт и Неруда не второсортные поэты — они были просто марксистами; Набоков — не «поэт-неудачник», а просто гений другого толка). Но как только вы нашли выход за пределы манеры, вы добрались до сути: целостного и почти молекулярного взаимодействия с тем, какой может быть поэзия, почему она важна и почему она является самой манной мысли и чувства, когда читается всерьез.

Ничто в мыслях этого человека не утаивалось, и казалось, что он обращается к поэзии со сферами, а не с аудиторией, полной аспирантов. Да, он мог быть грубым, и нет, никто из нас никогда не возвращал свои эссе с какими-либо полезными комментариями, если мы их вообще получали. И он мог ошибаться (его довод в пользу прочтения «Домашних похорон» Фроста как трагического воплощения любви Пигмалиона к Галатее казался преувеличенным) или даже абсолютно неправ ( Брехт и Неруда не второсортные поэты — они были просто марксистами; Набоков — не «поэт-неудачник», а просто гений другого толка). Но как только вы нашли выход за пределы манеры, вы добрались до сути: целостного и почти молекулярного взаимодействия с тем, какой может быть поэзия, почему она важна и почему она является самой манной мысли и чувства, когда читается всерьез.

Такая серьезность остается главной достопримечательностью стихов Бродского. Он определял поэзию как «высшую форму человеческой речи в любой культуре», представляющую «даже не форму искусства, а нашу антропологическую, генетическую цель, наш языковой, эволюционный маяк» (из его эссе «Нескромное предложение»). Хотя эти идеалы могут показаться слишком высокими для маргинального искусства поэзии, чтобы выдержать их сегодня, они были в основе того, что он считал своим учителем. Согласитесь с ним или нет в отношении какого-либо конкретного поэта или стихотворения, нельзя было игнорировать то, что он свободно передал своему классу, и то, что он цитирует в другом месте того же эссе, а именно, что поэзия «является единственной доступной страховкой от вульгарности общества». человеческое сердце». Читая поэзию, «вы становитесь тем, что читаете, вы становитесь состоянием языка, которым является стихотворение, и его прозрение или его откровение принадлежит вам», и то же самое можно сказать о его учении.

Хотя эти идеалы могут показаться слишком высокими для маргинального искусства поэзии, чтобы выдержать их сегодня, они были в основе того, что он считал своим учителем. Согласитесь с ним или нет в отношении какого-либо конкретного поэта или стихотворения, нельзя было игнорировать то, что он свободно передал своему классу, и то, что он цитирует в другом месте того же эссе, а именно, что поэзия «является единственной доступной страховкой от вульгарности общества». человеческое сердце». Читая поэзию, «вы становитесь тем, что читаете, вы становитесь состоянием языка, которым является стихотворение, и его прозрение или его откровение принадлежит вам», и то же самое можно сказать о его учении.

Подчеркнуто

Я опубликовал здесь списки для чтения, которые Джозеф Б. дал людям, и тот, который он дал мне. Но Филкинс получил другой. Вот история:

В тот же вечер после его арии о Фросте, когда мы выходили из Додж Холла, я имел наглость спросить, не хочет ли он пойти выпить. «Давай попробуем!» — предложил он, и прежде чем я успел это осознать, я уже сидел за столиком в баре через дорогу, ждал, пока Бродский заберет наши напитки, и думал, что, черт возьми, я сейчас скажу? Разумно, я начал с единственного, что пришло мне в голову: «Что мне читать?»

«Давай попробуем!» — предложил он, и прежде чем я успел это осознать, я уже сидел за столиком в баре через дорогу, ждал, пока Бродский заберет наши напитки, и думал, что, черт возьми, я сейчас скажу? Разумно, я начал с единственного, что пришло мне в голову: «Что мне читать?»

Одобрительно кивнув головой, он попросил ручку и бумагу, и в маленьком блокноте, который я носил с собой, он набросал список: Эдвин Арлингтон Робинсон, Уэлдон Киз (подчеркнуто), Овидий, Гораций, Вергилий, Катулл , второстепенные александрийские поэты, Пол Целан, Питер Хухель, Георг Тракл (подчеркнуто), Антонио Мачадо, Умберто Саба, Эудженио Монтале (подчеркнуто), Эндрю Марвелл, Айвор Герни, Патрик Кавана, Дуглас Данн, Збигнев Герберт (подчеркнуто), Васко Попа, Владимир Холан, Ингеборг Бахманн, «Гильгамеш», Рэндалл Джаррелл, Вачел Линдсей, Теодор Ретке, Эдгар Ли Мастерс, Говард Немеров, Макс Джейкоб, Томас Трахерн , а затем краткий список эссеистов: Ханна Арендт, Уильям Хэзлитт, Джордж Оруэлл, Элиас Канетти (подчеркнуто и Толпы и Власть добавлено), ( Искушение существовать добавлено) и, наконец, поэт Лес Мюррей добавлено моей рукой после того, как он предложил это.

Мыс Андреева.

Мыс Андреева.

… То есть он знал практически столько же, сколько и мы, о естественных и общественных науках; однако он еще не стал жертвой этого знания. Он стоял как бы на самом пороге этого плена, почти не подозревая о надвигающейся опасности, может быть, опасаясь, но свободный. Поэтому то, что он может рассказать нам о себе, об обстоятельствах своей души или разума, имеет историческую ценность в том смысле, что история всегда есть монолог свободных людей рабам.

… То есть он знал практически столько же, сколько и мы, о естественных и общественных науках; однако он еще не стал жертвой этого знания. Он стоял как бы на самом пороге этого плена, почти не подозревая о надвигающейся опасности, может быть, опасаясь, но свободный. Поэтому то, что он может рассказать нам о себе, об обстоятельствах своей души или разума, имеет историческую ценность в том смысле, что история всегда есть монолог свободных людей рабам.