Не факт. Четыре невероятные истории журналистов, которые обманули всех

Эти ребята были настоящими мастерами обманывать честных граждан и собственных редакторов. И кое-кто даже отхватил за свое вранье престижные награды.

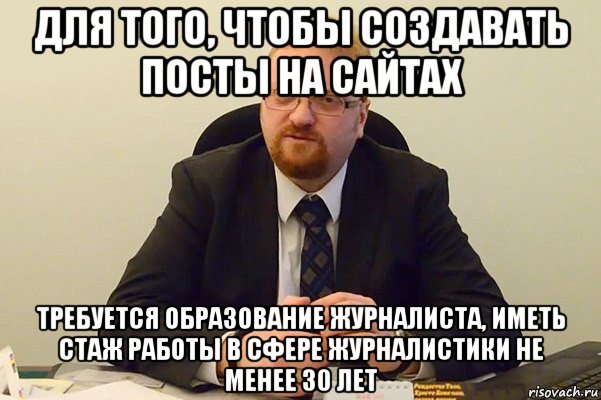

Одна из самых напряжных вещей в профессии журналиста – нужно постоянно общаться с людьми. На этом строится любой текст, будь то расследование о коррупции в городской администрации или лирический очерк о новом романе Аллы Пугачевой. Кроме тех случаев, когда вы можете просто писать колонки и не делать больше ни черта, но для такого нужно быть минимум Олегом Кашиным. Вам нужно писать, звонить, всем надоедать, иногда и выезжать на встречи, безостановочно говорить, клещами вытягивать из людей информацию.

Предательская мысль, которая нередко лезет в голову любому журналисту – здорово было бы ни от кого не зависеть и просто придумывать свои истории от начала до конца. С событиями, которые не происходили, с людьми, которые вам ничего не говорили, а может быть, вообще не существуют – зато как бы все было гладко!

Конечно, это вредные мысли, которые нужно задвигать подальше. Журналистика тем и отличается от литературы, что в ней выдумывать ничего нельзя. Но искушение велико, и не все его выдерживают. Ниже – истории журналистов, которые, соблазнившись легкой славой, публиковали фейковые тексты и пришли к успеху, но позже были раскрыты и опозорены навсегда.

Журналистика тем и отличается от литературы, что в ней выдумывать ничего нельзя. Но искушение велико, и не все его выдерживают. Ниже – истории журналистов, которые, соблазнившись легкой славой, публиковали фейковые тексты и пришли к успеху, но позже были раскрыты и опозорены навсегда.

1980-й год, Вашингтон. Восьмилетний афроамериканец Джимми влачит страшное существование в заполненном наркотиками гетто: его мама принимает героин, мамин любовник принимает героин, и сам Джимми принимает героин — с пяти лет. В школу Джимми ходит редко, предпочитая ставиться наркотой, а из предметов ценит только математику – надо уметь считать, чтобы толкать героин на улицах (именно этим Джимми планирует заниматься, когда подрастет лет до одиннадцати). Его мать, сама героиновая наркоманка со стажем, относится к происходящему, скажем так, философски: «Не люблю смотреть, как его штырит, но, знаешь, он рано или поздно все равно начал бы. Все начинают».

Все начинают».

«Мир Джимми» берет за душу, даже если ты знаешь, что все это выдумка от начала до конца – написано талантливо и резко (если владеете английским, вот полный текст «репортажа»).

Неудивительно, что автор этого репортажа Джанет Кук, корреспондент престижной столичной газеты, получила в 1981 году Пулитцеровскую премию по журналистике. Правда, награду пришлось вернуть.

Кук казалась прекрасным журналистом: молодая темнокожая женщина (в 1980-е как раз начали обращать внимание на расовое и гендерное разнообразие среди сотрудников) с отличным резюме, которая несколько месяцев писала для Washington Post небольшие заметки, а потом, видимо, нашла потрясающую фактуру и написала репортаж, разбивший сердце Америке. Журналисты превозносили слог Джанет и важность затронутых в «Мире Джимми» проблем, активисты требовали обнародовать информацию о Джимми, чтобы помочь бедному ребенку. Post, впрочем, стояла насмерть: закон разрешал Кук не раскрывать личности своих героев. В 1981-м Пулитцеровский комитет решил наградить журналистку. «Им понравилась и сама история, рассказанная Кук, и возможность впервые в истории вручить журналистского Пулитцера афроамериканке», – вспоминал в 2016-м бывший коллега и бойфренд Кук Майк Сэгер.

«Им понравилась и сама история, рассказанная Кук, и возможность впервые в истории вручить журналистского Пулитцера афроамериканке», – вспоминал в 2016-м бывший коллега и бойфренд Кук Майк Сэгер.

Именно из-за награды обман вскрылся: когда о Кук заговорили по всей стране, репортеры из ее родного городка Толедо, штат Огайо, нашли несоответствия между резюме Джанет и ее реальной биографией и рассказали об этом редакторам Post, что вызвало подозрения – а не врет ли она где-то еще? Лауреатку приперли к стенке и ей пришлось сознаться: она не только приукрасила факты для своего резюме, но и полностью выдумала Джимми и его душераздирающую историю. Пулитцеровскую премию она вернула, из Post уволилась.

Позже, в своем единственном большом интервью, Кук рассказала, что врать привыкла с молодости, из-за огромных ожиданий, которые возлагали на нее в семье и давления общества. После скандала она исчезла с радаров. Как писал Сэгер, на его e-mail о комментарии Кук ответила: «Да что там, последние 30 лет я провела в ожидании, когда наконец умру». «Зная ее, думаю, что шутила она только наполовину», – предполагает Сэгер.

«Зная ее, думаю, что шутила она только наполовину», – предполагает Сэгер.

Раскрытый обман мощно ударил под дых американской журналистике, которая была на коне с времен Вьетнамской войны и Уотергейтского скандала. Только что репортеры и редакторы были героями, разоблачавшими ложь военных и правительства – а история с Кук всем напомнила, что и сами журналисты – не ангелы, и некоторые способны нагло врать. Всем редакциям пришлось куда внимательнее следить за своими сотрудниками и проверять информацию, чтобы вернуть доверие аудитории.

Спасло ли это от «последователей» Джанет Кук, мастеров фейк-ньюз? Конечно, нет!

Стивен Гласс: великий фальсификатор и его хакерский райПо сравнению со Стивеном Глассом, автором журнала The New Republic, Джанет Кук, выдумавшая всего один репортаж, — жалкая любительница. Гласс обманывал Republic с 1995-го по 1998-й, все три года, что там работал. За это время он написал 31 статью – как показало дальнейшее расследование, минимум 27 из них содержали вымысел. Где-то он комбинировал ложь с фактами, где-то просто придумывал все с самого начала.

Где-то он комбинировал ложь с фактами, где-то просто придумывал все с самого начала.

Работал Стивен талантливо. Vanity Fair писала о нем после разоблачения: «Он печатал фальшивые бланки и факсы, показывал поддельные записки с выдуманных мероприятий, на которых якобы присутствовал, рисовал фальшивые диаграммы, кто где сидел на встречах, которых никогда не было, записывал фальшивые голосовые сообщения». Кроме того, в The New Republic у юного розовощекого Гласса была репутация хорошего, застенчивого парня, который всегда ходит всем за кофе, очень боится кого-нибудь обидеть, этакий ласковый теленок. Трудился он тоже старательно, сутками сидел в редакции, чем заслужил полное доверие коллег. Кофе, опять же, носит.

Глассу удивительно долго сходили с рук просчеты в лжи. Рисковал он постоянно: то упоминал казино в Лас-Вегасе, которое якобы принимает ставки, упадет ли новый шаттл НАСА, игнорируя просьбы назвать это казино, то писал, что на конференции правые активисты напились бухла из гостиничных мини-баров и изнасиловали женщину, а позже выяснялось, что в гостинице, о которой он писал, отродясь не было мини-баров. Но начальство верило Глассу больше, чем тем, кто его уличал, и журналист только наглел.

Но начальство верило Глассу больше, чем тем, кто его уличал, и журналист только наглел.

Его лебединой песней стал очерк «Hack Heaven» (можно перевести как «Хакнуть небеса» или «Хакерский рай»), где Гласс описал фантасмагоричную картину, как 15-летнего хакера принимает на работу компания Jukt Micronics, сайт которой он взломал, и пацан купается в деньгах. Начинается очерк с потрясающего куска, где хакер бьется в истерике перед представителями компании: «Я хочу больше денег! Хочу в Диснейленд! Хочу пожизненную подписку на Playboy!».

И в байопике про себя — тут его играет Хайден Кристенссен.В этой истории было выдумано все: компания, хакер, конференция по борьбе с взломами, которую Гласс якобы посетил.

Но уже после публикации новый главред Чарльз Лэйн понял, что дело нечисто: о Jukt Micronics не было никакой информации кроме сделанной на коленке веб-страницы (надо ли говорить, что ее целиком придумал сам Гласс). Правда, Лэйна на некоторое время успокоил разговор по телефону с главой компании… роль которого досталась младшему брату Гласса.

Но упрямый Лэйн докопался до правды: поехал в отель, где якобы прошла конференция по борьбе со взломами и выяснил, что в день «конференции» отель вообще не работал. После еще нескольких мучительных попыток Гласса навешать на уши главреда лапшу, он все-таки признал свою ложь и был уволен. Его разоблачение стало еще одним поворотным моментом в истории американской журналистики – первый случай, когда выяснилось, что журналист обманывал редакцию годами.

Джейсон Блэр: от псевдожурналиста до лайф-коуча«Джейсон Блэр оборвал мою карьеру в газете так же неожиданно, как ее оборвали бы сердечный приступ или крушение самолета», – вспоминал Хауэлл Рейнс, главный редактор New York Times, уволенный после скандала с Блэром. В апреле 2003-го года одна из самых уважаемых газет США пережила самый унизительный момент в своей полуторавековой истории: ее репортера поймали на лжи и плагиате чужих статей. Как и Гласс, Блэр обманывал свою редакцию систематически. Как и Кук, он был афроамериканцем.

В отличие от многих других журналистов-обманщиков, Джейсон Блэр говорит о своем опыте часто и охотно (конечно, извиняясь за содеянное). По его воспоминаниям, началось его вранье вскоре после атаки на башни-близнецы 11 сентября 2001 года. На тот момент он работал в газете уже два года. «Нам всем было очень тяжело. Меня отправили говорить с ньюйоркцами на улице (спрашивать прохожих об их чувствах и мыслях)… но я вернулся без цитаты, – рассказывает Блэр. – И вместо того, чтобы признаться в этом, стянул цитату из Associated Press». Он был уверен, что редакторы заметят плагиат, но подлог сработал, и постепенно Блэр стал добавлять все больше лжи и заимствований в свои опусы.

«Я сходил с ума, но все равно хотел делать свою работу», – вспоминает Блэр. Позже, уже когда обман был раскрыт, у него нашли биполярное расстройство. В то же время, оправданием он свой диагноз не считает и признает, что всему виной была слабохарактерность, а заодно и алкоголь с наркотиками, которыми он злоупотреблял во время работы в Times. Блэр вошел в крутое пике: факт сдачи материала редактору стал для него важнее, чем содержание текста. И он пустился во все тяжкие. Например, Блэр полностью выдумал свои разговоры с отцом Джессики Линч, американской солдатки, плененной в Ираке — он даже не поехал в ее родной город, попросту слегка изменив материал другого издания. В другой раз он якобы поговорил с четырьмя ранеными солдатами в госпитале, в то время как на самом деле говорил только с одним, по телефону, да еще зачем-то и приписал ему выдуманные цитаты. После разоблачения Блэра New York Times, сполна окунувшаяся в ушат фекалий, выпустила большой перечень всех случаев плагиата и фальсификаций его авторства.

Блэр вошел в крутое пике: факт сдачи материала редактору стал для него важнее, чем содержание текста. И он пустился во все тяжкие. Например, Блэр полностью выдумал свои разговоры с отцом Джессики Линч, американской солдатки, плененной в Ираке — он даже не поехал в ее родной город, попросту слегка изменив материал другого издания. В другой раз он якобы поговорил с четырьмя ранеными солдатами в госпитале, в то время как на самом деле говорил только с одним, по телефону, да еще зачем-то и приписал ему выдуманные цитаты. После разоблачения Блэра New York Times, сполна окунувшаяся в ушат фекалий, выпустила большой перечень всех случаев плагиата и фальсификаций его авторства.

На фоне этого грандиозного скандала уволенный Блэр выпустил книгу «Сжигая дом моих учителей», где подробно расписывал, как и почему обманывал всех (биполярочка, слабый характер, вещества). Правда, спустя десять с лишним лет он раскаивается и в том, что выпустил книгу слишком рано, когда еще не успел осознать причины и суть происшедшего с ним. «Я найду все копии и сожгу их», – шутил он на встрече со студентами. Кстати, теперь он работает лайф-коучем и рассказывает, как подняться с полного дна, когда ты всех подвел и тебя ненавидят. Должно быть, увлекательные лекции!

«Я найду все копии и сожгу их», – шутил он на встрече со студентами. Кстати, теперь он работает лайф-коучем и рассказывает, как подняться с полного дна, когда ты всех подвел и тебя ненавидят. Должно быть, увлекательные лекции!

Не одной же Америке разоблачать обманы респектабельных журналистов — совсем недавно, в 2018-м году такая история случилась в Германии. Все очень похоже на истории Гласса и Блэра: серьезное, авторитетное издание, молодой и успешный журналист под грузом ответственности, «дополненная реальность» в репортажах, где правда густо смешана с несостоявшимися разговорами, плагиатом из чужих статей и фейковыми цитатами.

Релоциус с наградой лучшему журналисту Европы по версии CNN. 2014 годКлаас Релоциус писал для Spiegel с 2011 года, и, по его собственному признанию, фантазировал как минимум в 14 из 60 своих текстов. Дела шли очень неплохо: тексты номинировались на престижные награды, а в 2014-м Клааса признали лучшим журналистом Европы. Долгое время обманщика выручал сам жанр, в котором он работал: фичеры, длинные репортажи со множеством героев, часто – очень экзотических. Приносит Релоциус в редакцию репортаж о детях, завербованных запрещенным в России и везде «Исламским государством», и как редактору проверить, реальные ли это были дети? Не тащить же их в редакцию? Тем более, репутация Релоциуса говорила сама за себя.

Долгое время обманщика выручал сам жанр, в котором он работал: фичеры, длинные репортажи со множеством героев, часто – очень экзотических. Приносит Релоциус в редакцию репортаж о детях, завербованных запрещенным в России и везде «Исламским государством», и как редактору проверить, реальные ли это были дети? Не тащить же их в редакцию? Тем более, репутация Релоциуса говорила сама за себя.

Но постепенно немецкий журналист совсем зарвался, на чем и погорел. В начале 2017 года, когда Дональда Трампа только-только избрали президентом, Релоциус отправился в городок Фергюс-Фоллс, штат Миннесота, где большинство жителей проголосовали за Трампа, и привез оттуда репортаж о консервативной сельской Америке. Мягко говоря, не совсем корректный, как отметили два удивленных жителя Фергюс-Фоллс, Мишель Андерсон и Джейк Крон, в статье для блог-платформы Medium:

«В статье на 7300 слов Релоциус передал правильно только население нашего города и среднегодовую температуру. Остальное – наглое вранье».

Защитники городка Фергюс-Фоллс Мишель Андерсон и Джейк Крон — приводим их фото, чтобы вы не подумали, что мы их выдумали.

Защитники городка Фергюс-Фоллс Мишель Андерсон и Джейк Крон — приводим их фото, чтобы вы не подумали, что мы их выдумали.Действительно, Релоциус, кажется, даже не особо парился, а просто угорал, описывая Фергюс-Фоллс как консервативный ад: якобы на въезде в городок висит табличка «Дом чертовски крутых парней», мэр там – 27-летний девственник, который таскает на работу «беретту» и никогда не видел океан (серьезно, Клаас, океан тут при чем?!), а в кинотеатрах второй год крутят «Американского снайпера» Клинта Иствуда. Андерсон и Крон кропотливо опровергли и эту, и всю остальную ложь Релоциуса насчет их города: даже предъявили фотографию мэра на берегу океана. С подружкой.

Самое смешное, что пока возмущенные жители оклеветанного города собирали доказательства вранья, репортера-обманщика уже успел вывести на чистую воду соавтор по другому репортажу. Журналист Хуан Морено, помогавший Релоциусу с текстом «Граница Джегера», о военизированной группе добровольцев, патрулирующих границу США с Мексикой, заподозрил, что Релоциус врет, приложил немало усилий, чтобы найти самого Джегера и его соратников, и те ему подтвердили, что ни с каким Клаасом в жизни не разговаривали. Морено рассказал начальству, те прижучили Релоциуса и он, как и остальные герои этого текста, во всем сознался. Из Der Spiegel его предсказуемо поперли, награды он, конечно, вернул. По его словам, журналистский успех стал для него наркотиком. «Речь шла не о великих делах, я страшно боялся провала, – цитировала Релоциуса «Медуза». – Чем успешнее я становился, тем сильнее на меня давило чувство, что я не имею права провалиться».

Морено рассказал начальству, те прижучили Релоциуса и он, как и остальные герои этого текста, во всем сознался. Из Der Spiegel его предсказуемо поперли, награды он, конечно, вернул. По его словам, журналистский успех стал для него наркотиком. «Речь шла не о великих делах, я страшно боялся провала, – цитировала Релоциуса «Медуза». – Чем успешнее я становился, тем сильнее на меня давило чувство, что я не имею права провалиться».

Можно ли сделать какие-то выводы из этих четырех историй? Скорее всего, журналистские обманы будут происходить всегда. Обманывают черные и белые, мужчины и женщины, и самые авторитетные издания, с собственными отделами фактчекинга, иногда оказываются бессильны. Каждый из героев этого текста сравнивал свою ложь с болезнью. Легко отмести эти оправдания и подвергнуть их вполне заслуженному осмеянию, но, возможно, часть вины за случившееся действительно лежит на атмосфере вечной гонки СМИ за сенсациями и эксклюзивами, где если ты не лучше всех, то можешь идти к черту.

Кто-то ломается, начинает врать, не может остановиться, а в итоге проигрывают все: сами горе-авторы, СМИ, и общество, где никому нет веры. Фальсификаторы, как и шпионы, становятся известными только после провалов, и кто может поручиться, что прямо сейчас какой-нибудь отчаявшийся автор крутого западного издания, закидываясь антидепрессантами, не придумывает очередную фейковую статью, которой все поверят?

С другой стороны, фальсификации – неизбежное зло, которое бьет по репутации журналистики, но не способно ее уничтожить. В конце концов, после каждого из четырех описанных здесь случаев в редакциях извинялись перед читателями, кое-кого увольняли, и… продолжали работать, потому что что еще делать? Всем остается только быть бдительными. И не верить слепо ярким репортажам, где восьмилетний наркоман хочет стать драгдилером, а мэр-девственник никогда не видел океан.

Истории из жизни исцеленных журналистов «Российской газеты»

Истории из жизни исцеленных журналистов «Российской газеты»

Пандемия собирает трагическую дань со всех: бедных и богатых, одиноких и женатых, всемирно известных и знаменитых лишь в своей семье.

Но сколько облегчения и радости, когда родные и близкие возвращаются из «красной зоны».

Фото: Из личного архива

Как не прозвучит странно, ковид нас упорно обучает человечности. Мудрости думать про другого больше, чем про себя. Пониманию, что важнейшим из всех искусств для нас является искусство жить.

У нас в редакции люди тоже болели, в том числе и «стабильно тяжело». А это пограничное состояние уже не терпит суеты. Допускает только исповеди.

Раньше говорили, что у России два союзника: армия и флот. Ковидный год всех убедил, что есть у нас еще два незаменимых союзника: учитель и врач.

Хорошо, что оптимизация здравоохранения не коснулась благодарности врачам, которые, без сомнения, стали героями уходящего года.

Спасибо армии медиков, которая спасает свой народ. Отдельное исповедальное спасибо читайте сегодня в «РГ».

Игорь Вирабов

Необъяснимо многое. Где я нашел треклятый вирус, я не знаю. Да никто не знает. Как многие, уже сидел на «удаленке». Маску надевал. Не выезжал. Ни с кем предосудительно не контактировал. Не человеком чувствовал себя — хрустальной вазой. И пожалуйста.

Маску надевал. Не выезжал. Ни с кем предосудительно не контактировал. Не человеком чувствовал себя — хрустальной вазой. И пожалуйста.

Еще в апреле, в первый же призыв, попал в больницу. «Скорая» на выбор предложила несколько — я выбрал ту, которая поближе к дому: на Песчаной улице. Ненадолго же. Но вышло, что провел в больнице даже больше месяца.

Температурил как последний грешник. Вроде бы и обоняние не пропадало. И кажется, не то чтоб задыхался. Мне объяснили позже дома: это мне так кажется. Болезнь такая: все плыло. И сил вдруг просто никаких. Необъяснимо. В пятьдесят второй больнице я попал в ревматологию. Хотя название в теперешнем осадном положении ничего не значило: все отделения больницы — одна «ковидология». Слово, ставшее за этот год привычным — сплошная «красная зона».

Это как очутиться в космосе. Или, может быть, в раю. Вокруг ходили доктора, медсестры, санитарки, волонтеры, задрапированные сплошь в такие мягкие хрустящие скафандры. Или маскхалаты. В общем, люди-облака. То пробегают, то сгущаются, собравшись над тобой. Сначала различать их было трудно. Со временем приноровился. Облака смотрели на меня небесными глазами. Такие светло-серые — это Алена Игоревна, облако-завотделением. Чуть больше синевы, как васильки Шагала — это облако-доктор, собственно Екатерина Валерьевна. Как-то она исчезла дня на три — и появились потемней глаза — а это Синдирелла Алексеевна. Потом Екатерина Валерьевна будто бы оправдывалась — надо было хоть немного отдохнуть, в счет отпуска. Казалось бы — что ей оправдываться? Ну вот не представляю, как бы я такое выдержал — в непроницаемом костюме, в беготне без перерыва — и вокруг таких, как я, зануд. Куда ни повернись — необъяснимо. Непривычно. Человечно.

То пробегают, то сгущаются, собравшись над тобой. Сначала различать их было трудно. Со временем приноровился. Облака смотрели на меня небесными глазами. Такие светло-серые — это Алена Игоревна, облако-завотделением. Чуть больше синевы, как васильки Шагала — это облако-доктор, собственно Екатерина Валерьевна. Как-то она исчезла дня на три — и появились потемней глаза — а это Синдирелла Алексеевна. Потом Екатерина Валерьевна будто бы оправдывалась — надо было хоть немного отдохнуть, в счет отпуска. Казалось бы — что ей оправдываться? Ну вот не представляю, как бы я такое выдержал — в непроницаемом костюме, в беготне без перерыва — и вокруг таких, как я, зануд. Куда ни повернись — необъяснимо. Непривычно. Человечно.

По соседству дядечка, заросший бородой, заплакал: он тут, а в соседней палате его дочь. Спрашивает у меня: а вы как думаете, что с нами будет. Не знаю, что сказать. Советую терпеть, а что еще. Он успокоился. Хватило полуслова — просто теплоты. От этого непредсказуемого вируса — и взрослые, и умные становятся детьми.

Тут все уходит в сторону — казавшаяся важной суета, многозначительные новости.

Вокруг все время что-то происходит. Таблетки щедрыми горстями, капельницы веером, томограф. Р-раз — я не успел сообразить — и увезли в реанимацию.

Меня-то радовала дружеская рука — а оказалось, приятель в роли папарацци. Раздобыл, выудил, все расскажет миру и будет в «топе» новостей

Просторный зал тут делится на секции. Свободных мест, пожалуй, нет. Аншлаг. Все молчаливо соблюдают ритуал: лежать на животе — и в маске с кислородом. Лежат совсем не старики, не развалины. Рядом — такой крепыш, качок из фитнес-клубов. Пугающее ИВЛ меня, по счастью, миновало.

Присоски, датчики и провода — на монитор от каждого бежит кривая. Вот подтверждение того, что в теле есть душа. Что может быть прекраснее. Гомер. Бессонница. Тугие паруса. Команда реаниматологов — шустрая, младая — носится. Чуть что — кричат. И все сбегаются. Как там душа?

Хватало сильных ощущений. Вкатили пациентку — рядом, в двух шагах. Набежали, загалдели, подключили, что-то попытались. Потом вдруг скисли: отошла. Была — и нет. Лежит тут рядом.

Набежали, загалдели, подключили, что-то попытались. Потом вдруг скисли: отошла. Была — и нет. Лежит тут рядом.

В реанимацию заглянула как-то Марьяна Анатольевна, главврач — нависли над каким-то аппаратом с завреанимацией Александром Владимировичем. Спросила близлежащих пациентов: как они? И попросила: мы вас тут стараемся не подвести — и вы уж нас не подводите. Никто не спорил — подвести и сами не хотели.

В конце концов меня вернули в отделение, где облака, небесные глаза, и дело потихоньку пошло к завершению моей болезни. Хотя я, кажется, уже привык: здесь был свой мир — а все снаружи параллельно. Приветы от того, другого мира казались иногда ужасно странными.

Одно из сильных впечатлений. Не было сил отвечать на все звонки — извинялся, силы оставлял для главных разговоров, со своей семьей. Но попросили на один звонок ответить — обо мне волнуется давний приятель. Конечно, я поговорил. Назавтра оказалось: добрый старина, дружище, видный обозреватель, не успев договорить, оповестил соцсети. Сообщил, что только он — он первый, он успел! — владеет эксклюзивной информацией о моем здоровье! Кто напишет ему в личку — тому он даст мой телефон. Это попахивало бредом. Да, я тут болел, возможно, крыша ехала — но вот теперь вопрос: кто же сошел с ума? Дело даже не в том, что я совсем не тяну на героя светской хроники. Просто меня-то радовала дружеская рука — а оказалось, все. Конец. Какой приятель? Это папарацци. Он раздобыл, он выудил, он все расскажет миру и будет в «топе» новостей — такая логика, как оказалось.

Сообщил, что только он — он первый, он успел! — владеет эксклюзивной информацией о моем здоровье! Кто напишет ему в личку — тому он даст мой телефон. Это попахивало бредом. Да, я тут болел, возможно, крыша ехала — но вот теперь вопрос: кто же сошел с ума? Дело даже не в том, что я совсем не тяну на героя светской хроники. Просто меня-то радовала дружеская рука — а оказалось, все. Конец. Какой приятель? Это папарацци. Он раздобыл, он выудил, он все расскажет миру и будет в «топе» новостей — такая логика, как оказалось.

Не то чтоб мир перевернулся — нет, в больницу грубо, зримо входило Время. Нынешнее, новое, другое. Время вывихнутой головы. В ней вместо дружб, тепла или приличий — мышки мелкие, цели суетливые и нет брезгливости: не грязно?

Конечно же, коронавирус надо поблагодарить. Он вирус вражеский — а потому и честный. Обнажает и не врет. Врем-то мы сами. И друг другу, и себе. Если болезни учат нас чему-то — этот урок один из главных.

Спросил у доктора Екатерины Валерьевны — нет ли прогнозов: когда закончится весь этот страшный сон — «красная зона», спецодежда, страхи? Она надеялась: хотя бы к концу лета?

Не случилось. Там, у них, по-прежнему. Откуда силы в хрупких людях-облаках — с прекрасными небесными глазами? Необъяснимо. Ясно только: если б не они…

Там, у них, по-прежнему. Откуда силы в хрупких людях-облаках — с прекрасными небесными глазами? Необъяснимо. Ясно только: если б не они…

Прошло полгода, даже больше. Скучаю ли по кислородной маске? Конечно. Боже, упаси.

Игорь Дунаевский

Вывод первый: Вирус хитрее статистики

Ехать в больницу, конечно, не хотелось, но самолечение дома не помогло. Фото: Игорь Дунаевский

К ковид-диссидентам я не относился с самого начала: несколько месяцев не видел никого, кроме членов семьи, добросовестно носил маски, литрами распылял антисептики на руки, двери от себя открывал ногами, а на себя тянул за ручки сувальдным ключом, протирал салфетками гаджеты, даже все товары из магазина дома мыл с мылом. Выражаясь языком моего математического образования, я минимизировал риски, что, как мне казалось, давало некую гарантию от вируса.

Когда в октябре друг позвал в гости, я подумал примерно так: в Москве на тот момент было около 100-150 тысяч активных случаев заболевания, это всего 1 процент населения. Даже если допустить, что подхвачу, размышлял я, то тяжело переносят в основном старики, а мне и 40 еще нет, хроническими болезнями не страдаю. Так что вероятность влететь по-серьезному мне казалась ничтожно малой, чтобы отказать себе в послаблении всего на один вечер.

Даже если допустить, что подхвачу, размышлял я, то тяжело переносят в основном старики, а мне и 40 еще нет, хроническими болезнями не страдаю. Так что вероятность влететь по-серьезному мне казалась ничтожно малой, чтобы отказать себе в послаблении всего на один вечер.

Через три дня после встречи приглашавший друг позвонил и сообщил, что у него COVID-19. Сначала переболел ходивший со мной близкий, затем еще один, потом пришел и мой черед. Когда я наконец осознал, что это корона, первым охватившим меня чувством была обида: «Как же так? Почему при таком мизерном риске выпало именно на меня?». Но жаловаться было некому: когда дошло до встречи с вирусом, ему оказалось все равно, каким осторожным я был до этой встречи и сколько мне лет.

Вывод второй: Вирус многолик и тем опасен

Картина моего заболевания вышла не типичной, но с коронавирусом аномалии не такая уж редкость. Лечившая меня завотделением Галия Сафиновна рассказывала, что если весной повально поступали с острыми респираторными симптомами и поражением легких, то осенью картина более разнообразная: от сильной головной боли до диареи. «Вирус же не дурак, искоренять всю популяцию, он меняется, приспосабливается», — наполовину шутила она.

«Вирус же не дурак, искоренять всю популяцию, он меняется, приспосабливается», — наполовину шутила она.

Начать с того, что я сдавал ПЦР-тест всего за два дня до первых симптомов. И он оказался отрицательным. Забегая вперед — как и остальные шесть тестов, которые я сдал за время и после госпитализации. Это поначалу меня и успокоило, когда температура поднялась до 38,5. А зря. Температура так и не уходила, на пятый день пошла за 39,5 и перестала сбиваться парацетамолом, а боль в голове и разбитость были такие, что принять сидячее положение было за подвиг. Стало понятно, что отсидеться дома не получится, и я засобирался в больницу.

Даже и там COVID-19 мне поставили не сразу: пневмония по КТ проявилась, но вероятность коронавируса оценили как среднюю, вкусы-запахи на месте, анализы и кислород в крови тоже выглядели неплохо. А состояние все равно ухудшалось. День-второй-третий, жаропонижающее помогало все меньше, температура не уходила все дольше и изматывала, ведь хотелось верить, что сразу после госпитализации как по волшебству станет лучше, сделают какой-то спасительный укол или дадут таблетку. Но пришлось запастить терпением. Вирус вел себя необычно и не сразу «показал личико» даже опытным врачам, которые за месяцы пандемии уже набили руку и поставили на ноги не одну тысячу заболевших. Закончилось ростом характерных антител в крови и диагнозом «цитокиновый шторм», введением иммунодепрессанта, а затем многодневной профилактикой и восстановлением.

Но пришлось запастить терпением. Вирус вел себя необычно и не сразу «показал личико» даже опытным врачам, которые за месяцы пандемии уже набили руку и поставили на ноги не одну тысячу заболевших. Закончилось ростом характерных антител в крови и диагнозом «цитокиновый шторм», введением иммунодепрессанта, а затем многодневной профилактикой и восстановлением.

Коронавирус не терпит пренебрежения, но если дошло до болезни, паниковать не стоит — заразу можно победить

Вывод третий: Вирус победим, но без глупостей

Если правильно понимаю, «цитокиновый шторм» означает, что на биологическом уровне иммунная система поддалась панике, слишком остро реагировала на возбудителя, что и проявлялось в неукротимой температуре. Но психологически паниковать перед лицом вируса не стоит. Мне в каком-то смысле «повезло» с опытом — раньше не раз подолгу лежал в больницах, а потому в этот раз было с чем сравнить.

Коронавирус необычен тем, как он изменил мир, но для заболевшего в палате — это хоть и изматывающий, но лишь один из многих возможных недугов. В большинстве случаев излечимый теми же подходами, что и остальные: самодисциплина, выполнение рекомендаций врачей через «не хочу» и следование правилу, которое якобы любил повторять Барак Обама: «Don»t do stupid shit» (если переводить цензурно, то «Не делай глупостей»), например, не увлекаться самолечением, в том числе антибиотиками, не затягивать с госпитализацией.

В большинстве случаев излечимый теми же подходами, что и остальные: самодисциплина, выполнение рекомендаций врачей через «не хочу» и следование правилу, которое якобы любил повторять Барак Обама: «Don»t do stupid shit» (если переводить цензурно, то «Не делай глупостей»), например, не увлекаться самолечением, в том числе антибиотиками, не затягивать с госпитализацией.

Вывод последний: Вирус есть

Когда меня выписывали из «красной зоны» после двухнедельного лечения, на прощание предложили заполнить опросник, и один пункт запал в память. Дословно не повторю, но спрашивали примерно так: «Были ли вы согласны с утверждениями о том, что коронавирус — это выдумка, сговор?». После двух недель с COVID-19 в больнице вопрос показался забавным, но, поразмышляв, я был вынужден признать, что за месяцы пандемии слышал такую точку зрения не раз и не два, причем вполне серьезно. И становится уже не смешно.

Достаточно вспомнить первые часы в госпитале, где с порога бьет по глазам: много стариков, тяжело дышащих, хрипящих, кашляющих, застигнутых госпитализацией врасплох. Но есть и довольно молодые люди, которым, как и мне, не повезло со статистикой. Позже, когда после всех обследований вели в палату, у лифта встретились каталки с телами тех, чьи жизни унес COVID-19. И вроде по уже привычным виджетам на «Яндексе» знаешь, что от коронавируса в Москве ежедневно умирают десятки человек, но столкнуться с ними в больничном коридоре — совсем другое ощущение.

Но есть и довольно молодые люди, которым, как и мне, не повезло со статистикой. Позже, когда после всех обследований вели в палату, у лифта встретились каталки с телами тех, чьи жизни унес COVID-19. И вроде по уже привычным виджетам на «Яндексе» знаешь, что от коронавируса в Москве ежедневно умирают десятки человек, но столкнуться с ними в больничном коридоре — совсем другое ощущение.

Владимир Емельяненко

Нас четверо на больничных койках — финансовый аналитик, наперсточник с двумя ходками в заполярную Воркуту, фитнес-тренер и я. «Захотели рай увидеть даром», — это о нас процедила медсестра. И это ее месть за то, что мы, «неклинические ковидные», подняли шум, почему нас не лечат. Она сама «лежачая» — валится с ног. Некому сменить третью смену подряд. После скандалов на четвертый день нам дали гидроксихлорохин. У меня сразу затек глаз, у аналитика рвота, у тренера паника и почесывание. Только наперсточник как огурчик: «После тубазида в зоне, это что за «вкусняшка»?»

Висим на телефонах. Из Cети узнаем, что ВОЗ отказалась от этого препарата от малярии как от устаревшего и медленного яда. Таблетки сливаем в унитаз. Легче. Температура только у тренера. Фанат здорового образа жизни и тела психически чудит: ест только «чистую» еду, пьет свою «очищенную» воду и вслух объясняется в любви девушке, которая его оставила, как только узнала, что у него ковид.

Из Cети узнаем, что ВОЗ отказалась от этого препарата от малярии как от устаревшего и медленного яда. Таблетки сливаем в унитаз. Легче. Температура только у тренера. Фанат здорового образа жизни и тела психически чудит: ест только «чистую» еду, пьет свою «очищенную» воду и вслух объясняется в любви девушке, которая его оставила, как только узнала, что у него ковид.

Я вспоминаю: влюбленный, я двух слов связать не мог, был как пугливый баран, а тут клиническое красноречие. И от него никуда не спрячешься. Ковидная демократия она нараспашку.

Нам делают кроверазжижающие уколы в живот. Тренеру хуже. Температурит. Нам, грешникам, лучше праведного. А ходок с зоны прет в гору: «Я в больничке распускаюсь гуще пшеницы».

Тесты на корону сдаем на восьмой день. И, о, чудо — у всех они отрицательные, но нас оставляют взаперти «красной зоны». Обсервация (профилактика). Нужен третий тест. Это потом выяснится, что лукавый не может сделать привлекательным ад, поэтому делает приятным путь туда. Обсервируемся дальше — вкусности из ресторана в изолированных пакетах, кофе, вода на заказ.

Обсервируемся дальше — вкусности из ресторана в изолированных пакетах, кофе, вода на заказ.

На двенадцатый день на телефон приходят результаты заветного третьего теста. Паника у меня и счастье у наперсточника: только у нас двоих он положительный. «В больничке, как в Париже, глупо кончать с собой, когда можно поужинать», — он беззаботно провожает нас.

«Захотели рай увидеть даром», — это о нас процедила медсестра. И это ее месть за то, что мы, «неклинические ковидные», подняли шум, почему нас не лечат

Финаналитик прямо из палаты на своей машине едет в Санкт-Петербург на биржу и в карантин — восполнять «подаренные» конкурентам не то полмиллиона, не то больше. У меня смятение пополам с непониманием, что делать. Мелькает: «Если деньги мерить кучками, то у меня две ямки: за купленную квартиру и ремонт». Тренер давит заботой о здоровье, похожей на страх смерти: «Господи, слава тебе, Господи». Гляжу на него и заражаюсь: «Я собственник, выйду, квартиру надо завещать жене».

Решение приходит само собой — от госпитализации отказываюсь категорически: доконали слухи о разгуле внутрибольничной инфекции. До сих пор уверен, что «корону» уже средней тяжести мне подарили там. Еду на на карантин в квартиру тещи.

До сих пор уверен, что «корону» уже средней тяжести мне подарили там. Еду на на карантин в квартиру тещи.

Выписка — жуть. Пять человек загрузили в «скорую» и в ночь мотали по улицам до четырех часов утра. Прокаженные же. В «скорой» впервые поднимается температура и настигает слабость. Чуть не сдох и не описался. Но дома сначала надо установить «социальный мониторинг» — иначе штраф и принудительная госпитализация. Отправляю запрос. Программа его подтверждает мгновенно, от чего еще хуже. Личность в полиции подтверждаю через селфи, после чего должен приходить врач. Он не пришел ни разу. Все пытался отчитать по телефону. Мол, почему дома. Еще в ковид-центре другой врач шепнула: «Не принимай выписанные лекарства. Они плацебо». Дала свой рецепт. В аптеках этих препаратов нет. Спасли (своровали) знакомые врачи. Когда лекарств не хватило, жена по «народному» телефону составила свой сборный рецепт. И клала таблетки под дверь. Раз в три — пять дней с ней общались в масках и в коридоре длиной метров в десять. Я отвернулся от всех. Все отвернулись от меня. Пусто. Иначе не выжить.

Я отвернулся от всех. Все отвернулись от меня. Пусто. Иначе не выжить.

На десятый день анализ крови из вены на антитела IgM, которые отвечают за заразность, показал, что она есть, а антител нет. Психоз. Он рвет на части, когда сын в трубку спрашивает: «Пап, когда ты уже из своей Антарктиды вернешься?». Не могу спать. Не могу есть. На четырнадцатый день — отрицательный тест. Так вот он, какой рай даром.

Теперь знаю, что жизнь — талант и дается как испытание. Оно в глазах пятилетнего сына: «Где ты был так долго?» Выдерживаешь — энергия жизни уходит на небо. В страшном случае она попадает под землю. Или барахтается между. Только с неба энергия возвращается на Землю, а из-под земли ничего не возвращается.

Елена Яковлева

Мы привыкли к московским ковидным сюжетам, но болела вся страна — до последней деревни.

Поначалу ковидом в деревне болели москвичи или работающие в Москве. Фото: Аркадий Колыбалов

Хотя деревня объективно менее уязвима для мучительной заразы, чем город — далеко стоящие друг от друга дома, полупустые улицы, на которых и в не карантинное время никто не приближается к тебе ближе, чем на 1,5 метра. Дистанция тут правит бал без ее государственного объявления.

Дистанция тут правит бал без ее государственного объявления.

Отчасти в надежде на это, отчасти просто соскучившись, я приехала в середине апреля к маме в отпуск в станицу напротив знаменитой Вешенской. И первое, что услышала в деревенском магазине «Ну и зачем вы тут? Мы не хотим от вас заразиться».

Разозлившись, перестала заходить в этот магазин, однако в словах продавщицы была хоть и грубая, но правда. Все, кто тогда болел в нашей и соседней станице, были москвичами. Только к ноябрю болезнь стала окончательно местной. А в апреле москвичи в деревне чувствовали себя как афроамериканцы в XIX веке. В воздухе висело: только попробуй заразить меня! Из человеческих отношений стремительно испарялись дружелюбность, внимание, ласковость, такт. Однако слушаться нежных чувств было опасно. Правда часто оказывалась на стороне грубых: сверхосторожная в городе (первая надела маску в редакции, мыла руки у трех санитайзеров ), я все-таки привезла в деревню непонятно где взятую, но еще не проявившуюся болезнь. Соскучившиеся мама и брат уговорили меня не отселяться на две карантинных недели в старый дом. Чувства взяли верх над разумом, я их послушалась. Через неделю вся семья кашляла и температурила так, как не температурят при обычной простуде.

Соскучившиеся мама и брат уговорили меня не отселяться на две карантинных недели в старый дом. Чувства взяли верх над разумом, я их послушалась. Через неделю вся семья кашляла и температурила так, как не температурят при обычной простуде.

Удивила подруга: «У нас считают, что ковида нет!» В деревне больше почвы для ковиддиссидентства. Но оно от этого не теряет свой предательский характер

Просила молитв духовника, священников и епископов в «Фейсбуке», любимых старушек из московского храма… Было тяжело и морально (чувствовала вину за то, что заразила родных, переживала за лежащих в московских реанимациях знакомых), и физически. Стараниями моей подруги — московского врача с научной степенью — мы болели не тяжело, средне. Но эта болезнь трудна и в нетяжелом варианте. Незнакомое, не похожее на простудный опыт состояние слабости и тяжелого трехнедельного жара. Будто ты на паруснике XVIII века плывешь куда-то в Индокитай, и тебя треплет незнакомая и мучительная лихорадка.

Кардинальное отличие деревенского ковида от городского — здесь нет компьютерного томографа (КТ), главного определителя, насколько захвачены болезнью легкие, а значит, угрожающе твое состояние. Течение болезни непрозрачно.

Течение болезни непрозрачно.

— Нет КТ? — удивленно переспросили коллеги из большого города, сейчас позвоним областному министру. Но министр не помог. «При нашей плотности населения КТ не положен», — объяснила мне самый опытный и профессиональный местный врач.

Плотность населения, она и в Америке плотность населения, местный народ привык ездить на КТ в областной центр и в соседние районы. Но как ехать за 150 или 300 км при жестком карантине? Оставалась надежда на профессионализм врачей, вслепую, по прямым и косвенным признакам определяющим опасность твоего состояния. Я с упованием вспоминала все легендарные местные врачебные династии, о которых мне рассказывали мама с бабушкой, особенно знаменитых Жбанниковых, и вдруг обнаружила, что в госпиталь мою маму отправляет Дмитрий Жбанников, внук знаменитого у нас хирурга.

Удивила церковная подруга. Не интересовалась ходом болезни, а когда я выздоровела и пришла в храм, непререкаемо прокомментировала: «У нас считают, что ковида нет!» В деревне, конечно, больше почвы для ковиддиссидентства. Но оно от этого не теряет свой предательский характер. Так что наматывая медленные круги по цветущему маминому саду, я недаром чувствовала себя будто на дне колодца с прозрачными, но непроницаемыми стенами.

Но оно от этого не теряет свой предательский характер. Так что наматывая медленные круги по цветущему маминому саду, я недаром чувствовала себя будто на дне колодца с прозрачными, но непроницаемыми стенами.

Однако мы выздоровели. Первой — 83-летняя мама в Каменском госпитале. И тогда я поняла, что мир глобален. И в 12-миллионной Москве, и 90-тысячном Каменске лечат по одним схемам. И в Москве, и в Каменске есть хорошие врачи. Мэр Каменска Константин Фетисов, в прошлом журналист, рассказывал мне по телефону о форс-мажорном строительстве и оборудовании госпиталя, о больных и схемах лечения, а когда маму выписали, помог привезти ее.

Местные сюжеты убеждали меня в том, что медицинское сражение с эпидемией все-таки было выстроено во всей стране — и в Москве, и в Ростовской области — решениями высшего руководства, контролем за их исполнением, вниманием на губернаторском и вице-губернаторском уровнях, усилиями мэров, в 7 утра клавших себе на стол ковидные сводки.

В чем здесь отставали? Вначале неохотно делали дефицитные тесты, однако потом ситуация исправилась. Заметна была провинциальная медленность. Про приехавшую из большого города больную семейную пару вся улица рассказывала, что они вызывали «скорую», а та не ехала. Этих больных в конце концов отправили в госпиталь, но, возможно, не угадали время — городской гость умер, его местная родственница тоже. К осени у врачей окончательно набрался опыт, и все отладилось. Людей направляли в госпиталь, главное — вызывай врача. Среди недавно умерших — один рискнувший не обратиться к врачам вообще. Таких горе-диссидентов должно спасать соседское внимание, звонки, подсунутые под дверь лекарства. Среди последствий коронавируса, описанием которых забиты статьи на Яндекс.дзене, у себя заметила только большую теплоту к родственникам. И добавление любви — поняла, что помимо деревенских людей, с их особым крестьянским, еще Бердяевым отмеченным, аристократизмом, люблю городских. Их тут узнаешь даже не по одежке, а по всегда уловимой сдержанности и знанию цены — всему происходящему вокруг.

Заметна была провинциальная медленность. Про приехавшую из большого города больную семейную пару вся улица рассказывала, что они вызывали «скорую», а та не ехала. Этих больных в конце концов отправили в госпиталь, но, возможно, не угадали время — городской гость умер, его местная родственница тоже. К осени у врачей окончательно набрался опыт, и все отладилось. Людей направляли в госпиталь, главное — вызывай врача. Среди недавно умерших — один рискнувший не обратиться к врачам вообще. Таких горе-диссидентов должно спасать соседское внимание, звонки, подсунутые под дверь лекарства. Среди последствий коронавируса, описанием которых забиты статьи на Яндекс.дзене, у себя заметила только большую теплоту к родственникам. И добавление любви — поняла, что помимо деревенских людей, с их особым крестьянским, еще Бердяевым отмеченным, аристократизмом, люблю городских. Их тут узнаешь даже не по одежке, а по всегда уловимой сдержанности и знанию цены — всему происходящему вокруг.

Главному врачу Московской больницы № 15 Валерию Ивановичу Вечорко, заместителю главного врача Московской больницы № 15 Олегу Валерьевичу Аверкову, завотделением той же больницы Галие Сафиновне Андриановой; главврачу Московской больницы № 52 Марьяне Анатольевне Лысенко, завотделением Алене Игоревне Загребневой, завотделением Александру Владимировичу Калмыкову, врачам Екатерине Валерьевне Рязанцевой, Синдиреле Алексеевне Сифуэнтес-Волчковой; врачу-фтизиатру, заведующей «Ковид-центром» Московского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Юлии Алексеевне Степановой; врачу Наталье Сергеевне Попович, врачам ковидного госпиталя г. Каменска-Шахтинского, врачам Вешенской больницы Валентине Алексеевне Кудряшовой, Дмитрию Андреевичу Жбанникову, Анжеле Ивановне Авдеевой, Ивану Александровичу Алифанову и медсестрам Татьяне Бараевой и Ирине Боярсковой.

Каменска-Шахтинского, врачам Вешенской больницы Валентине Алексеевне Кудряшовой, Дмитрию Андреевичу Жбанникову, Анжеле Ивановне Авдеевой, Ивану Александровичу Алифанову и медсестрам Татьяне Бараевой и Ирине Боярсковой.

Местные журналисты о своих материалах 2020 года, оказавших наибольшее влияние

Вероятно, в словаре не хватает слов, чтобы описать 2020 год. Кажется, что одно из них выделяется выше всех остальных, и это важно.

С учетом того, что число погибших в Соединенных Штатах превысило 300 000 человек, нет никаких сомнений в том, что в этом году пандемия коронавируса заняла своего рода премию в историях. Местные журналисты по всей стране освещали вирус и многое другое. Они изменили ситуацию в своих сообществах.

Мы хотели услышать от местных журналистов о самых впечатляющих историях, над которыми они работали в этом году. Поэтому мы спросили. Ниже приведены некоторые из их ответов и, возможно, некоторые источники вдохновения для журналистов, читающих это.

Следующие истории были слегка отредактированы для ясности.

Более года назад Департамент исправительных учреждений Монтаны без лишнего шума решил прекратить публиковать публичные уведомления о смерти заключенного или условного осужденного, находящегося под стражей. Мы узнали об этом после того, как узнали, что заключенный умер во время судебного процесса, в котором он утверждал о сексуальных домогательствах со стороны тюремного персонала, и о его смерти не сообщалось. После запроса документации на получение основной информации мы обнаружили, что 20 человек умерли, так как агентство перестало публично признавать их смерть. К концу того же месяца агентство изменило курс и создало страницу со списком смертей в заключении.

Стоит отметить: ни одна из смертей на момент составления этого отчета не была связана с COVID, согласно свидетельствам о смерти, которые мы получили от департамента, и по нашим собственным запросам. Эти смерти начались в октябре. Мы продолжаем запрашивать каждое свидетельство о смерти заключенных и условно осужденных, умерших в заключении штата. — Сиборн Ларсон, репортер по уголовному правосудию в Миссулиане, штат Монтана. .

— Сиборн Ларсон, репортер по уголовному правосудию в Миссулиане, штат Монтана. .

Полная серия находится здесь, но вкратце —

Сначала мы установили, что стоимость государственных расходов на предприятия, принадлежащие меньшинствам, УМЕНЬШИЛАСЬ за последние 20 лет (с поправкой на инфляцию). Затем мы установили, что во время правления Бейкера государство начало дополнять эти цифры, присваивая себе кредит на кучу вещей, которые на самом деле не «расходуются» государственными агентствами.

Это то, на что прямо отвечает заявление губернатора от 3 ноября, но наши истории также показали, что Управление пароходства, которое управляет паромами до Мартас-Винъярд, годами не нанимало чернокожих, и что университеты в государство много говорит о разнообразии студентов, но обычно тратит около 2% своего бюджета на предприятия, принадлежащие меньшинствам.

Мы ожидаем дальнейших событий на этих фронтах, потому что знаем, что наши истории вызвали много разговоров в этих коридорах, но пока не можем утверждать, что они повлияли на них напрямую. Но мы явно помогли проложить новый путь для правительства штата; мы будем продолжать наблюдать за тем, даст ли это результаты. – Пол Сингер, редактор отдела расследований GBH News Center for Investigative Reporting

Но мы явно помогли проложить новый путь для правительства штата; мы будем продолжать наблюдать за тем, даст ли это результаты. – Пол Сингер, редактор отдела расследований GBH News Center for Investigative Reporting

Я подготовил статью, работая внештатным сотрудником CBS в Майами, к 25-й годовщине 9 сентября.смерть летнего Джимми Райса. Мы сосредоточились на программе Bloodhound Foundation Джимми Райса и на том, как они собрали деньги, чтобы пожертвовать собак правоохранительным органам по всему миру. Я взял интервью у Дона Райса через Zoom примерно за три недели до годовщины похищения и убийства Джимми. История транслировалась много раз в течение недели 11 сентября, и, к сожалению, это было последнее интервью Дона, поскольку он ушел из жизни 3 октября.

Фонд сообщил мне, что эта история не только сделала Дона гордым и счастливым, но и что он принес несколько тысяч пожертвований в то время, когда они отставали. Дон сказал, что он знал, что это останется как наследие Джимми, далеко за его пределами. – Энди Филлипс, независимый журналист в Майами

– Энди Филлипс, независимый журналист в Майами

На мой взгляд, мой репортер Меган Элли написала самую важную статью года для The Clermont Sun в июне, в разгар протестов Black Lives Matter: «Банды мотоциклистов подстрекают к насилию». на демонстрации Bethel Black Lives Matter». Помимо того, что другие новостные агентства обратили внимание на ее работу — такие организации, как BuzzFeed, наша местная радиостанция NPR и Сеть журналистов решений — история Меган оказала наибольшее влияние на наше сообщество в этом году, потому что она открыла разговор о расе в маленьких, сельских, и политически красное сообщество Вефиля, штат Огайо. Меган, которая была единственным репортером, присутствовавшим на месте, когда происходили протесты, запечатлела историю самым уникальным и точным образом именно потому, что, будучи репортером небольшой общественной газеты, она, конечно же, была бы единственной, кто освещал бы события в маленьком городке. .

Я не думаю, что многие жители Вефиля и округа Клермон ожидали, что подводные течения таких дискуссий о расе оживятся так, как они это сделали после протестов. Что касается меня, как редактора, я тоже не ожидал, что это станет тем, чем оно стало.

Что касается меня, как редактора, я тоже не ожидал, что это станет тем, чем оно стало.

И не зря эта история подействовала на нас, как на журналистов. Во-первых, Меган, рассказывая эту историю даже несколько недель спустя в Solutions Journalism Network, все еще была взволнована из-за того, насколько нестабильной была ситуация, чтобы сообщать о ней на местах. К ней приставали, запугивали и нуждались в сопровождении до машины. Во-вторых, заголовок статьи принадлежит Меган, а нашему издателю это не понравилось, и он попросил меня, как редактора, изменить его. Я не. Заголовок остался прежним, потому что я считал и до сих пор считаю, что заголовок Меган точно отражает события того дня.

Я горжусь этой историей. Я горжусь Меган за то, что она сообщила об этом как во время пандемии, так и в условиях неопределенной волатильности, и я горжусь нами как газетой, стоящей за недвусмысленным анализом того дня. Многие наши читатели в темно-красном графстве не собирались благосклонно относиться к такой истории. Мы столкнулись с противодействием со стороны потенциальных рекламодателей и даже с угрозами в социальных сетях.

Мы столкнулись с противодействием со стороны потенциальных рекламодателей и даже с угрозами в социальных сетях.

Но мы стояли за это тогда и делаем сейчас, на ваше усмотрение. — Бретт Милам, редактор The Clermont Sun в Клермонте, штат Огайо 9.0014

Я пишу о бедности в Западной Вирджинии для Mountain State Spotlight (новый некоммерческий отдел новостей в Западной Вирджинии), и я пишу о детском голоде в штате во время COVID-19. У нас одни из самых высоких показателей бедности и голода в стране. Эти две истории не только получили пожертвования для этих семей (всегда хорошо!), но и позволили мне услышать от семей и защитников о том, что не работает во время COVID-19, когда дело доходит до кормления детей.

Меня до сих пор возмущает, что наш губернатор сидит на миллиардах денег по закону CARES Act, поскольку мы знаем, что дети голодают. Недавно я говорил на саммите по голоду об этих репортажах и роли репортеров в развеивании стереотипов о голоде и помощи в получении информации о барьерах на пути к еде. – Амелия Книзли, репортер для члена Корпуса Америки, которая рассказывает о бедности для Mountain State Spotlight

– Амелия Книзли, репортер для члена Корпуса Америки, которая рассказывает о бедности для Mountain State Spotlight

Эта история, которую я написал, обрела собственную сумасшедшую жизнь: она попала на Сета Майерса, MSNBC и т. д. Нетипичный охват отрывок из цифрового альтернативного еженедельника в Колумбусе, штат Огайо. Хотя с точки зрения конкретного воздействия трудно сказать, кроме борьбы с ранее вирусным нарративом.

Основная суть такова: Мой редактор и я заметили пост в Facebook от полиции Колумбуса, который стал вирусным в первые дни протестов Джорджа Флойда. В посте было показано фото автобуса, задержанного по подозрению в массовых беспорядках, в автобусе были найдены топоры и другие предметы. Пост даже дошел до сенатора Флориды Марко Рубио. Но после некоторых копаний повествование не сработало.

По большому счету, я думаю, это был лишь один пример того, как местная журналистика может противодействовать дезинформации, широко распространенной в 2020 году. — Джоэл Олифинт, помощник редактора Columbus Alive

— Джоэл Олифинт, помощник редактора Columbus Alive

Эти журналисты посвятили свою жизнь рассказу историй других людей. Что происходит, когда никто больше не хочет печатать свои слова?

- СМИ

- Журналисты и журналистика

- Корпоративные СМИ

- Выпуск от 21 марта 2016 г.

По мере того, как отделы новостей исчезают, репортеры-ветераны вытесняются из профессии. Это плохо для журналистики и демократии.

2 марта 2016 г.

The Pittsburgh Post Gazette, 1960

Классическая пьеса Артура Миллера, получившая Пулитцеровскую премию 1949 года. «Смерть коммивояжёра». Он маленький и изящный, он рассказывает о траве, деревьях и горизонте. Занавес поднимается». В пьесе рассказывается о Вилли Ломане, которому за 60, когда его жизненная хватка рушится из-за проблем с работой. Когда в конце второго акта он доходит до своего избитого конца, мелодия снова витает, на этот раз реквием. «Только музыка флейты, — пишет Миллер, — остается на темнеющей сцене…».

Когда в конце второго акта он доходит до своего избитого конца, мелодия снова витает, на этот раз реквием. «Только музыка флейты, — пишет Миллер, — остается на темнеющей сцене…».

Я слышал панихиду этой флейты прошлым летом и осенью, когда общался с журналистами меньшего размера — мужчинами и женщинами, которые подсели на эту профессию, будучи молодыми, испачканными чернилами идеалистами, только для того, чтобы оказаться изгнанными посредине. или более поздней жизни. Эти ветераны говорили о принудительных выкупах и неудачных поисках работы — о потере цели, уверенности в себе и даже о потере дома. Я знал об уничтожении моей профессии: я читал статистику, просматривал новостные статьи, наблюдал, как старых друзей выталкивают с должностей начальников бюро, редакторов, старших репортеров в свободное падение во фрилансе. Но структура их ломанского отчаяния удивила меня. Были и мрачные моменты.

Лето 2015 года, Западное побережье: Я болтаю со своим давним другом, отличным журналистом-расследователем, которого ежедневно выгоняли из большого города.

Ранняя осень 2015, бар на Восточном побережье: Безработный писатель средних лет, чьими работами я восхищаюсь на протяжении десятилетий, соглашается встретиться, чтобы выпить. Я покупаю первый раунд, он получает второй. В промежутках мы говорим о редакторах и писателях, которых мы знаем вместе, об историях, которые были прибиты к гвоздям, и тех, которые остались незамеченными. Типичные журналистские штучки. — Так чего ты хочешь? — спрашивает он наконец. Я объясняю, что ищу человеческую точку зрения за новостями о тысячах урезанных журналистов. «Я являюсь зацепкой вашей истории?» — спрашивает он, оценивая меня и напрягшись.

«Одна вещь, о которой я никогда не думал, это конец газет. Это как хоронить любимого человека». — Хилари Абрамсон

2009 г. по настоящее время, где-то в США: Приходит электронное письмо с темой «Журналист, с запросом о бездомности». Отправитель благодарит меня за мою книгу 1985 года о путешествующих бездомных, потому что теперь он один из них, потеряв работу журналиста. «Я еду на своей горе. велосипеде на запад, временно расположился лагерем в Кингмане [Аризона], и я жил под многими кустами и в нескольких общежитиях по пути. Я бездомный временный житель без денег. Три высших образования в придачу… И вот я сижу за компьютером в публичной библиотеке, печатаю свои рассказы и думаю, что делать». Мы поддерживаем связь некоторое время. Недавние попытки связаться с ним заканчиваются неудачей.

Термин «сейсмический сдвиг» используется слишком часто, но он применим к тому, что произошло с американскими газетами. В 2007 г. в почти 1400 ежедневных газетах работало 55 000 штатных журналистов; согласно переписи, проведенной Американским обществом редакторов новостей и Школой журналистики и массовых коммуникаций Международного университета Флориды, в 2015 году их было 32 900 человек. Сюда не входят выкупы и увольнения прошлой осенью, как в Los Angeles Times , The Philadelphia Inquirer и New York

В 2007 г. в почти 1400 ежедневных газетах работало 55 000 штатных журналистов; согласно переписи, проведенной Американским обществом редакторов новостей и Школой журналистики и массовых коммуникаций Международного университета Флориды, в 2015 году их было 32 900 человек. Сюда не входят выкупы и увольнения прошлой осенью, как в Los Angeles Times , The Philadelphia Inquirer и New York

На протяжении большей части прошлого века журналисты могли рассчитывать на стабильную карьеру. Газеты были посредником между рекламодателями и публикой; как будто их станки печатали деньги. Преимущество этой почти монополии заключалось в том, что отделы новостей были переполнены репортерами и редакторами, большинство из которых были увлечены созданием журналистики, которая имела бы значение в их сообществах. Часто это означало защиту профсоюзов, пожизненную занятость и пенсии. Бумаги, подобные Sacramento Bee хвастался новым сотрудникам в 1980-х, что даже во время Великой депрессии газета никогда не увольняла журналистов.

Все это теперь вчерашняя облицовка птичьей клетки. Разросшаяся сеть местных отделов новостей сокращается — 105 газет закрылись только в 2009 году — сведенные на нет ростом популярности Интернета и упадком медийной рекламы, при этом особенно сильно ударил перенос рубричной рекламы на Craigslist. Согласно исследованию, проведенному в 2013 году Робертом Симансом из Школы бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета и Фэн Чжу из Гарвардской школы бизнеса, в период с 2000 по 2007 год тысяча газет потеряли 5 миллиардов долларов из-за бесплатного сайта. Падение тиража также сказалось.

Все может стать намного хуже, по словам бывшего руководителя Los Angeles Times Никко Меле. «Если следующие три года будут выглядеть так же, как и последние три года, я думаю, мы рассмотрим 50 крупнейших столичных газет страны и ожидаем, что где-то от трети до половины из них обанкротятся», — сказал Меле. , ныне профессор Анненбергской школы журналистики Университета Южной Калифорнии, несколько недель назад дал интервью Центру Шоренштейна Гарвардского университета.

Между тем, то, что осталось от печатной журналистики, меняется, превращаясь в свободную паутину цифровых агентств, населенную корпусом низкооплачиваемых молодых фрилансеров и клавиатурных мошенников, злодеев из Твиттера и предсказателей социальных сетей. Исчезли переполненные редакции. И во многих случаях ушли старые журналисты.

«Возможно, я пропустил это, но кто-нибудь написал статью о том, как увольнения редакции за последнее десятилетие стали одним из величайших проявлений возрастной дискриминации в истории США?» — спросил Р.Г. Рэтклифф, проработавший 33 года в газетах от Houston Chronicle до The Florida Times-Union , в ветке комментариев 2012 года на медиа-сайте JimRomenesko.com.

Некоторые журналисты подали в суд на дискриминацию по возрасту, но дело трудно доказать. В 2012 году Репортер Connecticut Post Энн Амато, которой тогда было 64 года, утверждала, что газета хотела «избавиться от своих старых репортеров».

Частично заявленное объяснение исхода ветеранов носит культурный характер. Журналистика старой школы была профессией, и традиционные журналисты считают сегодняшнюю журналистику личности с ее упором на штамповку постов в блогах, объединение усилий других и постоянное присутствие в социальных сетях просто чуждым. И начальство разделяет новое предубеждение. Один редактор крупного национального издания, которому самому за 40, признался мне, что не хочет нанимать журналистов старшего возраста, что «они застряли в менталитете делать по одной статье в неделю» и не хотят пользоваться социальными сетями.

Но сдвиг более глубокий и системный. Подобно истории Вилли Ломана, отброшенного в сторону в его ползучем среднем возрасте, история о сегодняшних отброшенных журналистах по своей сути является притчей о том, как наша экономика, весь наш американский образ жизни высасывает из людей досуха и выбрасывает их на произвол судьбы. их культурная и экономическая валюта ослабевает. Страдают многие пожилые работники, не только журналисты. По данным Бюро трудовой статистики, в условиях так называемого восстановления около 45 процентов ищущих работу в возрасте старше 55 лет ищут работу шесть месяцев или дольше.

их культурная и экономическая валюта ослабевает. Страдают многие пожилые работники, не только журналисты. По данным Бюро трудовой статистики, в условиях так называемого восстановления около 45 процентов ищущих работу в возрасте старше 55 лет ищут работу шесть месяцев или дольше.

Но есть одно существенное различие между другими работниками и журналистами — когда увольняют последних, страдает общественное благо. «Знаете, кто любит этот новый день отсутствия журналистики? Политики. Бизнесмены. Их больше никто не смотрит», — говорит Расс Кендалл, пожизненный фотожурналист и редактор, а теперь работающий не по найму в качестве производителя пиццы.

До сих пор существуют печатные газеты и новостные сайты, выпускающие героические местные журналистские материалы. Но ясно, что потеря совокупного опыта в несколько сотен тысяч лет из отделов новостей по всей стране наносит ущерб американской демократии. Менее известно влияние на это потерянное поколение талантов, людей на пике своих навыков — в возрасте 40 лет и старше, плохо подготовленных к тому, чтобы ориентироваться в изменившемся ландшафте. Их жизнь переплетается с историей общественного блага.

Их жизнь переплетается с историей общественного блага.

Многие сменили профессию и неплохо справляются — на бумаге. Однако поговорите с ними, и многие скажут, что скучают по отделу новостей. Другие продолжают работать внештатно на рынке с падающими ставками. Кто-то ездит на Uber; другие бросаются на ранний выход на пенсию, задаваясь вопросом, доживут ли они до этого.

Журналисты часто ищут символическую личность, чтобы проиллюстрировать историю. Но иногда нет единого сквозного символа. Иногда их бывает 22 000. Это несколько их историй.

* * *

«Мне не могли перезвонить из мест, на которые я бы не чихнул, когда был моложе». — Джон Купман

В 1977 году меня наняла небольшая ежедневная газета в Огайо с чистой еженедельной зарплатой в 90 долларов. В 1980 году я поехал в Калифорнию в поисках работы. Я жил в своем пикапе Datsun, бездомный, в течение трех месяцев, пока The Sacramento Bee не нанял меня. Вы могли бы сделать это тогда. В отделе новостей я сидел рядом с Хилари Абрамсон. Она курила маленькие французские сигары. Вскоре я курил с ней сигары за нашими столами. Вы могли бы также сделать это тогда. Я никогда не встречал другого репортера с такой энергией: Абрамсон практически левитировал.

В отделе новостей я сидел рядом с Хилари Абрамсон. Она курила маленькие французские сигары. Вскоре я курил с ней сигары за нашими столами. Вы могли бы также сделать это тогда. Я никогда не встречал другого репортера с такой энергией: Абрамсон практически левитировал.

На протяжении 1980-х годов я подслушивал Абрамсон, когда она рассказывала о различных темах, от злоупотреблений со стороны полиции до программы окружных богаделен, которая была признана неконституционной Верховным судом Калифорнии в результате ее разоблачения. Она написала первый крупный профиль Раша Лимбо, тогда еще просто местного радиоведущего. После 1980-х она стала главным редактором Pacific News Service, а затем репортером, финансируемым фондами. Потом деньги кончились. Никто бы ее не нанял. Она обвиняет эйджизм. Как и большинство журналистов, у которых я брал интервью, она сказала, что это никогда не проговаривалось, а скорее подразумевалось. «Мне сказали, что я слишком квалифицирован для нескольких монтажных работ», — сказал Абрамсон, когда мы сели и поговорили прошлым летом. «Я рассматривал этот эйджизм на работе. Я бы потребовал реальную зарплату, на которую молодые журналисты не рассчитывали бы».

«Я рассматривал этот эйджизм на работе. Я бы потребовал реальную зарплату, на которую молодые журналисты не рассчитывали бы».

Абрамсон, которому сейчас 70 лет, работает фрилансером. Журнал дал ей задание на расследование. Когда после нескольких месяцев работы был заключен контракт, в нем был пункт, в котором «абсолютно вся ответственность лежала на мне». Редактор сказал, что новая политика была разработана юристами.

«Я имел дело с спорным вопросом, который мог навлечь на себя гнев существа с очень глубокими карманами. Я должен был отпустить это. Я работала бесплатно», — сказала она. И история так и не была рассказана.

«Я всегда знал с самого начала, что никогда не буду хорошо работать на себя. Я не бизнесмен — просто дайте мне делать свою работу. Очень немногие репортеры, с которыми я работал, были хороши в бизнесе. Одна вещь, о которой я никогда не думал, это конец газет. Это как хоронить любимого человека. Это парализует меня, злит меня. Я просто не нашел способа мягко уйти в темноту.

Дни, по ее словам, могут быть очень мрачными. «Мы не были готовы — даже мы, которые годами слушали, как люди изливают душу, когда с ними случались плохие вещи. Мы думали, что с нами этого никогда не случится. У нас было свое счастье. Что заставило нас думать, что это будет продолжаться вечно?»

* * *

Ему 57 лет, и он более 30 лет работал на Среднем Западе в ежедневной газете тиражом 20 000 экземпляров. Его выкупили прошлым летом; более четверти репортеров, фотографов и редакторов были уволены. Как и многие урезанные журналисты, он попросил остаться анонимным, потому что ему пришлось отказаться от своего права на свободу слова, чтобы получить 18-недельную компенсацию.

«Через 10 минут я закончил», — сказал он о встрече, когда ему сказали, что она окончена. Будучи профессионалом, он работал остаток недели, чтобы закончить свои задания.

«Я глубоко опасаюсь того, что происходит с журналистикой. Никто другой не собирается делать то, что делаем мы. Таким образом, мы создаем сообщество. Телевидение и радио появляются только на крупных мероприятиях. Они не появляются на собраниях школьного совета, местного дренажного совета. Если ваше сообщество собирается сократить вывоз мусора до двух недель, телевидение не появится».

Таким образом, мы создаем сообщество. Телевидение и радио появляются только на крупных мероприятиях. Они не появляются на собраниях школьного совета, местного дренажного совета. Если ваше сообщество собирается сократить вывоз мусора до двух недель, телевидение не появится».

Он задается вопросом, как долго сможет существовать его бывшая газета, потому что количество рекламодателей сократилось.

«Кто зарабатывает в Интернете? Никто не собирается платить по 100 долларов в неделю за газету или сколько бы она ни стоила, что бы реклама не окупалась. Но если он исчезнет, Америка закричит: «Что, черт возьми, случилось? Нам это нужно».

* * *

Для большинства нулевых Джон Купман сообщал суровые истории в духе Чарльза Буковски, написанные как хороший Хемингуэй, для Хроники Сан-Франциско . Он провел почти год, катаясь в полицейских машинах для сериала под названием «Значок». Для «Кожи» он погрузился в сексуальную культуру города: стриптиз-клубы, съемки порнофильмов и клубы вроде Bondage A-Go-Go. Он также работал журналистом в морской пехоте США в Ираке в течение трех разных лет. Его дважды чуть не взорвали, и он видел, как в 10 футах от него был застрелен снайпер капрала.

Он также работал журналистом в морской пехоте США в Ираке в течение трех разных лет. Его дважды чуть не взорвали, и он видел, как в 10 футах от него был застрелен снайпер капрала.

В 2009 году Chronicle выбросила его вместе с 30 другими сотрудниками отдела новостей вдобавок к более чем 100 выкупам ранее в том же году. «Мне не могли перезвонить из мест, на которые я бы не чихнул, когда был моложе», — сказал Купман о эйджизме, с которым он столкнулся, когда искал новую журналистскую работу.

«Люди наверху, похоже, не теряют работу. Но мы есть». — Расс Кендалл

У него были жена и сын-подросток, и он не мог двигаться. «Вы делаете то, что должны, — вспоминал он, — надеваете штаны большого мальчика и приступаете к работе». В 2011 году он стал помощником генерального директора Hustler Club в Сан-Франциско.

«Хотел бы я работать в стриптиз-клубе до того, как стал журналистом — я бы сделал свою работу намного лучше», — сказал Купман, которому сейчас 57 лет. «Ты узнаешь больше о человеческой природе. в такой среде, чем вы когда-либо учились бы с блокнотом в руке».

«Ты узнаешь больше о человеческой природе. в такой среде, чем вы когда-либо учились бы с блокнотом в руке».

Его чувство социальной справедливости привело к тому, что к работницам относились с уважением. Он должен был казаться жестким. Может быть, помогло то, что он бреет голову налысо. Время от времени требовались кулаки, когда он выгонял сутенеров и торговцев наркотиками. «Я понял, что у меня начинается действительно антисоциальное расстройство личности», — признался он. Он рассказал о непослушном покупателе, которому восемьдесят шесть лет. Мужчина потребовал доесть свой бутерброд. «Я подумал: «Что самое худшее, что я могу сказать?» И сказал: «Я трахну твою мать этим бутербродом».

У двери мужчина швырнул бутерброд в Купмана, ударив его по ноге. Если бы клиент не сбежал, это была бы «сцена убийства», сказал Купман. «После этого я сидел в офисе и думал: «Боже мой, что, черт возьми, я только что сделал? Я только что сказал парню, что собираюсь трахнуть его мать его бутербродом. Кто я? Какого монстра я здесь создал?»

Кто я? Какого монстра я здесь создал?»

Итак, он уволился — это был 2013 год — и начал работать в Uber.

«У меня было много ярости», — сказал Купман о своем первоначальном разочаровании печально известным плохим движением в районе залива. Возможно, был также затянувшийся гнев по отношению к Руководители Хроники . «Я думаю, карма работает так, что ты должен жить с самим собой. Я не могу восстановить справедливость в кармической вселенной. Но, Боже, я надеюсь, что кто-нибудь это сделает.

Однако вскоре Купман нашел Зена за рулем. Он водит от 30 до 50 часов в неделю. «Сегодня я такой: «Что угодно». Пробки меня не беспокоят; он либо тяжелый либо нет. Вы ничего не можете с этим поделать. Это почти как терапия».

Между Uber и доходом его жены «мы зарабатываем достаточно денег, чтобы прожить». Когда-нибудь «Куп», как его называют бывшие коллеги, захочет написать книгу о своих днях в стриптиз-клубе. Еще одна идея книги — о геях в армии. Но сейчас он неоднозначно относится к процессу письма.

«Я до сих пор люблю рассказывать истории. Судя по тому, как все пошло, я не уверен, насколько меня волнует, выйдет ли это дальше. Иногда жизнь больше связана с тем, что вы делаете сегодня — отношениями, которые у вас есть с людьми. Иногда история — это просто то, что вы рассказываете своему сыну. Или это то, что вы публикуете. Пока вы делаете одну из этих вещей, это изгоняет этого зверя. Хотел бы я по-прежнему работать в газете — да. Но в то же время я мог бы быть даже здоровее сегодня, если бы не делал этого».

* * *

С 2012 года, когда Лесли Гут получила степень магистра в области психологии консультирования, она целыми днями просеивала радости и трудности других людей, пытаясь разобраться в них. Это работа, которая перекликается с ее работой в журналистике, с ее упором на слушание, сочувствие и интервьюирование людей, но с одним заметным отличием. «Поскольку я пожилая женщина, мой опыт работы терапевтом ценится», — сказала 55-летняя Гут. Не так обстоит дело в отделе новостей, который она покинула в 2009 году после выкупа у Хроники Сан-Франциско . «Быть старше и быть женщиной в журналистике не ценится».

«Быть старше и быть женщиной в журналистике не ценится».

За 20 с лишним лет работы в отрасли Гут работала в 10 газетах. На всех них большинство главных редакторов «были пожилыми белыми мужчинами», и многие из них остались, несмотря на сокращения. «Журналистика никогда не достигала равенства для женщин или меньшинств».

В ходе многочисленных интервью, которые я провел, сложилось стойкое ощущение, что женщин сокращают чаще, чем мужчин. «У нас есть много неподтвержденной информации, которая указывает на то, что отделы новостей газет вернулись к более старым, более белым и преимущественно мужским», — сказала Мелисса Нельсон, директор по коллективным переговорам Газетной гильдии, в электронном письме. Но точных цифр нет, добавила она.

Немного количественных данных дал Фредерик Канкл, сопредседатель Вашингтонско-балтиморской гильдии новостей, который также является репортером по телефону The Washington Post . В рамках рассмотрения жалобы в 2012 году газета предоставила «ограниченные» данные о примерно 313 сотрудниках, но даже этот «неверный» набор данных показал, что руководство ущемляет интересы женщин, а также людей в возрасте 40 лет и старше. Работников ранжировали по шкале от одного до пяти, где один был худшим. Пятьдесят четыре процента группы были старше 40 лет, но они составили 64 процента тех, кто набрал меньше трех баллов. «В старшей возрастной группе с рейтингом ниже 3,0 женщины подвергаются непропорционально большой мишени», — сказал Канкл. «Пятнадцать женщин имеют низкий рейтинг, а 10 мужчин — низкий». И наоборот, 22 из 33 человек, набравших больше четырех, были мужчинами «в отделе новостей, в котором преобладают женщины».

Работников ранжировали по шкале от одного до пяти, где один был худшим. Пятьдесят четыре процента группы были старше 40 лет, но они составили 64 процента тех, кто набрал меньше трех баллов. «В старшей возрастной группе с рейтингом ниже 3,0 женщины подвергаются непропорционально большой мишени», — сказал Канкл. «Пятнадцать женщин имеют низкий рейтинг, а 10 мужчин — низкий». И наоборот, 22 из 33 человек, набравших больше четырех, были мужчинами «в отделе новостей, в котором преобладают женщины».

Одна женщина, уволенная из поста Post , сказала мне, что она «всегда получала хорошие отзывы и часто получала повышение» за все годы работы в газете. Затем, внезапно, ее рейтинги стали один и два. На следующий день после того, как менеджер сообщил ей, что ее увольняют, она получила награду в области журналистики.

* * *

В 2012 году, когда фоторедактор Расс Кендалл уволился из The Bellingham Herald в штате Вашингтон (последняя из его многочисленных журналистских работ), он основал компанию по производству кустарной пиццы Gusto Wood-Fired Pizza Catering. С походной печью он продает свои товары на рынках и на свадьбах. «Я зарабатываю в два раза больше, чем работая газетным фотографом».

С походной печью он продает свои товары на рынках и на свадьбах. «Я зарабатываю в два раза больше, чем работая газетным фотографом».

А в 2014 году Кендалл основала группу в Facebook под названием «Каков твой план Б?» Это «сайт для журналистов, которые были уволены, еще не уволены — то есть для всех остальных — и для тех, кто создал успешный план Б», — сказал он. Сейчас в ней более 6200 членов. «Кто-то стал врачом. Кто-то другой открыл кофейную компанию в Вашингтоне, округ Колумбия, которая оказалась одним из любимых мест Обамы».

Пролистывание постов на сайте похоже на объятие огромного коллектива. Многие участники разделяют глубокое чувство утраченной цели. Кендалл описал отношение многих журналистов: «Дело не только в том, что я делаю, дело в том, кто я есть. Я определенно чувствовал это в течение долгого времени».

Его также раздражает жадность газет. На протяжении десятилетий Уолл-стрит возлагала на Уолл-стрит необоснованные ожидания. В 1980-х десятки газет Gannett Company имели норму чистой прибыли до налогообложения от 20 до 30 процентов — обычный диапазон для газет того времени. «Если вы выберете бизнес-класс, вы довольно быстро поймете, что если вы можете оплачивать счета и получать 10-процентную прибыль, вы добились бешеного успеха», — сказал Кендалл.