SHAMORA.info

Хабаровский край — самобытный и уникальный дальневосточный регион России. С востока Хабаровский край омывается Японским и Охотским морями, на северо-востоке граничит с Магаданской областью, на западе – с Китаем, Еврейской автономной и Амурской областями, на северо-западе – с Республикой Саха (Якутия).

Хабаровский край сильно вытянут в меридиональном направлении и имеет выход к океану. Его территория пестрит мозаикой ландшафтов и множеством больших и малых рек и озер, среди которых особо выделяется величавый и широкий Амур.

Природа Хабаровского края не находит сравнения ни с одним другим регионом России по разнообразию и уникальности флоры и фауны. Связано это с тем, север края находится в непосредственной близости от полярного круга, а южная граница края соседствует с Приморьем — родиной многих реликтовых видов южной флоры и фауны.

Хабаровский край невозможно спутать ни с одной другой землей. Здесь в тесном соседстве произрастают и виноградная лоза и таежная ель; стоят стройные высокие кедрачи; растет лимонник и чудо-корень–женьшень. Животный мир Хабаровского края включает в себя исчезающие виды: оленей, бурых и гималайских медведей, амурских тигров и снежных баранов.

Животный мир Хабаровского края включает в себя исчезающие виды: оленей, бурых и гималайских медведей, амурских тигров и снежных баранов.

Помимо природных ресурсов, дополняют рекреационный потенциал Хабаровского края уникальные бальнеологические источники, удивительно живописные, памятники природы, многонациональная культура коренных народов края.

Отдых в Хабаровском крае — это многочисленные курорты, санатории и базы отдыха Хабаровском края, расположенные в самых живописных и экологически чистых местах. Дома отдыха, отели и гостиницы Хабаровского края всегда готовы к приему и размещению многочисленных туристов.

Хабаровский край обладает широкими возможностями для активного отдыха и спортивного туризма. Любители экстрима здесь всегда найдут занятие по душе. Спортивный туризм в Хабаровском крае — это дайвинг, парашютизм, парапланеризм, кайтинг, рафтинг, сноуборд, горные лыжи, конный и спелеотуризм.

Богатый животный мир Хабаровского края привлекает сюда охотников со всей России. Охота в Хабаровском крае может порадовать охотников трофейным экземпляром: лося, медведя, изюбря, кабана, медведя, оленя и т.д.

Охота в Хабаровском крае может порадовать охотников трофейным экземпляром: лося, медведя, изюбря, кабана, медведя, оленя и т.д.

Многочисленные реки и озера Хабаровского края, а также воды Японского и Охотского морей богаты ценными пресноводными и морскими видами рыб, что является основой особой популярности рыбалки в Хабаровском крае.

Интересны для посещения туристов многочисленные природные заказники и заповедники Хабаровского края. Здесь можно совершить сплав по горной реке, взойти на один из многочисленных горных хребтов, покататься на лошадях или снегоходах. Все природные заповедники и заказники Хабаровского края располагают базами отдыха, мини-отелями и туристическими центрами, где всегда можно остановиться на ночлег и воспользоваться услугами гида-профессионала.

Туристическая компания «ШАМОРА . ИНФО» уже более 5 лет успешно работает на рынке туризма Дальнего Востока. На нашем сайте приведена самая полная и оперативная информация по местам отдыха в Хабаровском крае , сопровождаемая исчерпывающей справочной информацией: описанием мест отдыха, перечнем оказываемых услуг, фотографиями, картами проезда, прайс-листами и т. д.

д.

Пользуясь нашим веб-ресурсом, вы всегда можете выбрать место и время отдыха в Хабаровском крае , максимально соответствующие вашим планам, требованиям и финансовым возможностям.

SHAMORA.info

Хабаровский край — самобытный и уникальный дальневосточный регион России. С востока Хабаровский край омывается Японским и Охотским морями, на северо-востоке граничит с Магаданской областью, на западе – с Китаем, Еврейской автономной и Амурской областями, на северо-западе – с Республикой Саха (Якутия).

Хабаровский край сильно вытянут в меридиональном направлении и имеет выход к океану. Его территория пестрит мозаикой ландшафтов и множеством больших и малых рек и озер, среди которых особо выделяется величавый и широкий Амур.

Природа Хабаровского края не находит сравнения ни с одним другим регионом России по разнообразию и уникальности флоры и фауны. Связано это с тем, север края находится в непосредственной близости от полярного круга, а южная граница края соседствует с Приморьем — родиной многих реликтовых видов южной флоры и фауны.

Хабаровский край невозможно спутать ни с одной другой землей. Здесь в тесном соседстве произрастают и виноградная лоза и таежная ель; стоят стройные высокие кедрачи; растет лимонник и чудо-корень–женьшень. Животный мир Хабаровского края включает в себя исчезающие виды: оленей, бурых и гималайских медведей, амурских тигров и снежных баранов.

Помимо природных ресурсов, дополняют рекреационный потенциал Хабаровского края уникальные бальнеологические источники, удивительно живописные, памятники природы, многонациональная культура коренных народов края.

Отдых в Хабаровском крае — это многочисленные курорты, санатории и базы отдыха Хабаровском края, расположенные в самых живописных и экологически чистых местах. Дома отдыха, отели и гостиницы Хабаровского края всегда готовы к приему и размещению многочисленных туристов.

Хабаровский край обладает широкими возможностями для активного отдыха и спортивного туризма. Любители экстрима здесь всегда найдут занятие по душе. Спортивный туризм в Хабаровском крае — это дайвинг, парашютизм, парапланеризм, кайтинг, рафтинг, сноуборд, горные лыжи, конный и спелеотуризм.

Богатый животный мир Хабаровского края привлекает сюда охотников со всей России. Охота в Хабаровском крае может порадовать охотников трофейным экземпляром: лося, медведя, изюбря, кабана, медведя, оленя и т.д.

Многочисленные реки и озера Хабаровского края, а также воды Японского и Охотского морей богаты ценными пресноводными и морскими видами рыб, что является основой особой популярности рыбалки в Хабаровском крае.

Интересны для посещения туристов многочисленные природные заказники и заповедники Хабаровского края. Здесь можно совершить сплав по горной реке, взойти на один из многочисленных горных хребтов, покататься на лошадях или снегоходах. Все природные заповедники и заказники Хабаровского края располагают базами отдыха, мини-отелями и туристическими центрами, где всегда можно остановиться на ночлег и воспользоваться услугами гида-профессионала.

Туристическая компания «ШАМОРА . ИНФО» уже более 5 лет успешно работает на рынке туризма Дальнего Востока. На нашем сайте приведена самая полная и оперативная информация по местам отдыха в Хабаровском крае , сопровождаемая исчерпывающей справочной информацией: описанием мест отдыха, перечнем оказываемых услуг, фотографиями, картами проезда, прайс-листами и т. д.

д.

Пользуясь нашим веб-ресурсом, вы всегда можете выбрать место и время отдыха в Хабаровском крае , максимально соответствующие вашим планам, требованиям и финансовым возможностям.

Дальневосточная Приморская провинция

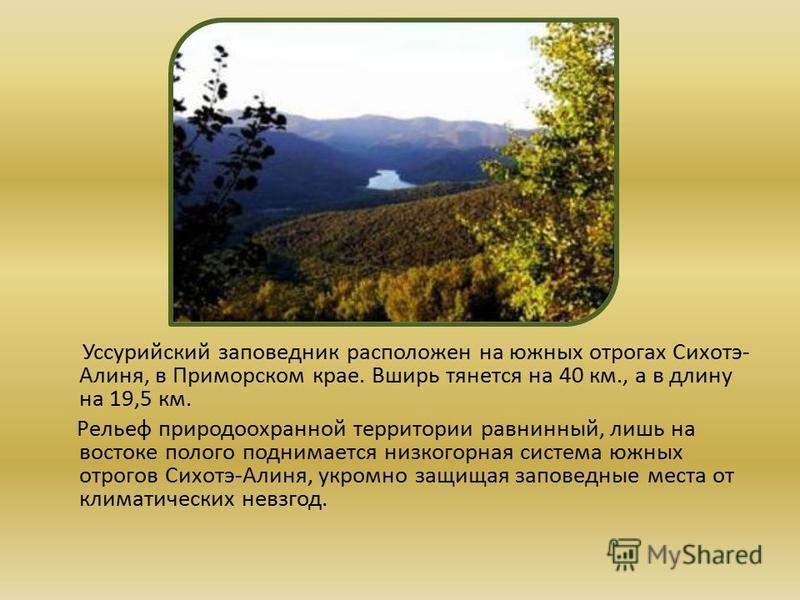

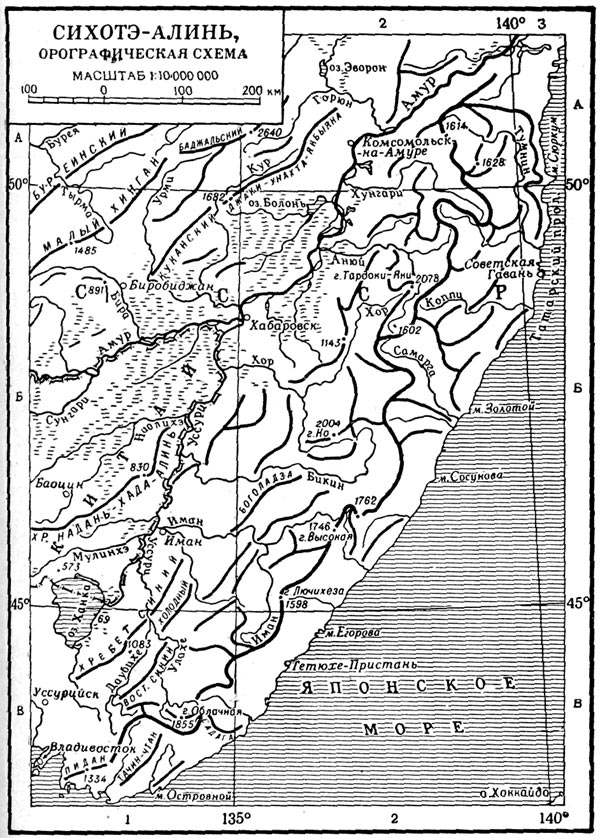

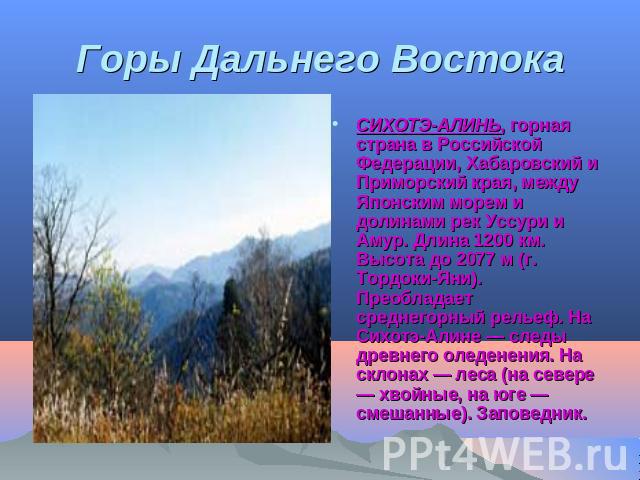

Пожалуйста, ставьте активную гиперссылку на наш сайт (www.rusnature.info) при копировании материалов с этой страницы Биомы и районы Северной Евразии Дальний Восток <<< Климат | биомов и регионы Индекс | Сахалин >>> Приморская провинция Охватывает побережье Японского моря, горы Сихотэ-Алинь и р. Ханка. низменности, Приморская провинция представляет собой сочетание гор и равнин с примерно три четверти области занимают горы. Геоморфология и экологическая история Крупной физико-географической единицей Приморья является Сихотэ-Алинь. Средние высоты Сихотэ-Алиня колеблются от 800 до 1000 м и только два

пики (Тардокы-Яны и ) превышают 2000 м.  Для прибрежного участка характерны кайнозойские лавы и туфты, перекрытые базальтами.

горы обрываются у берега обрывами и абразионными и абразионно-денудационными формами,

которые совпадают с разломами, преобладающими в его северной части. Зоны истирания есть

изредка разбивается устьями горных рек, а потому, что Сихотэ-Алинь протекает

параллельно берегу к северу от бухты Ольги, берег обрывистый и есть

мало заливов.  Другая крупная единица – Приханкайская низменность, низменная и плоская тектоническая равнина шириной 100-120 км. впадина, расположенная между Восточно-Маньчжурскими горами и Сихотэ-Алинем. низменность сложилась в неоген-четвертичное время при морской трансгрессии, формировании озера и медленное течение рек привели к накоплению озерных и аллювиальных отложения и заполнение депрессии. Из-за продолжающегося оседания и плохого дренаж, уровень грунтовых вод высокий, низменность сильно заболочена (Ярмолюк, 1969). Большое (4190 км 2 ), но мелкое (максимальная глубина 1м) озеро Ханка занимает центральную часть низменности. На Приханкайской низменности образовался обширный водоем. в плиоцене, а первые озерные отложения датируются примерно 10 млн лет назад. Более в последнее время (в течение последнего миллиона лет) частые и обширные колебания уровня озера и площади, и в настоящее время известно, что уровень озера колеблется каждые двадцать шесть лет (Васьковский, 1978). Экология Приморская провинция расположена на стыке четырех ботанических регионов.

отличается высоким биологическим разнообразием. История развития растительности и

его разнообразие лучше всего проявляется в его сложном составе, отличающемся

сочетание бореальных, умеренных и субтропических видов. Теплолюбивые элементы

Маньчжурская флора (различные широколиственные древесные породы и лианы) продвинулась на

район с юга доходит примерно до 50° с.ш.; видовой представитель

Охотская флора (например, Picea ajanensis) мигрировала с севера; элементы

морозостойкая восточносибирская флора (например, лиственница гмелими, широко распространенная на севере

Приморская провинция) прибыли с северо-востока; и степной даурский (монгольский)

виды проникли из Забайкалья через Приханкайскую низменность. В

В отличие от многих других регионов, четвертичное оледенение в Приморье было

ограничена высокими горами, и эволюция биоты была непрерывной на протяжении всего

неоген-четвертичный период. Наиболее ярко выраженной зональной растительностью являются смешанные широколиственные хвойные леса

Маньчжурский тип, распространенный на равнинах Южного Уссурийского края и охватывающий нижние

склоны Южного Сихотэ-Алиня. Более 100 видов являются третичными реликтами и эндемиками.

общее количество древесных растений превышает 200 (Тайга дальневосточная, 1986).  chinensis, известная своим сильным запахом лимона, самая крупная и теплолюбивая лиана.

Actinidia arguta и наиболее многочисленная и севернорастущая Actinidia kolomicta. На

хорошо дренированные южные склоны, густые заросли Quercus mongolica-Pinus koraiensis-Betula dahurica

развиваются леса, а также рощи дуба монгольского, которые заменяют смешанные сообщества

уничтожен огнем. Taxus cuspidata встречается на юге Сихотэ-Алиня. смешанные и

широколиственные леса Приморья также обсуждаются в Смешанном

раздел «Лиственные леса». chinensis, известная своим сильным запахом лимона, самая крупная и теплолюбивая лиана.

Actinidia arguta и наиболее многочисленная и севернорастущая Actinidia kolomicta. На

хорошо дренированные южные склоны, густые заросли Quercus mongolica-Pinus koraiensis-Betula dahurica

развиваются леса, а также рощи дуба монгольского, которые заменяют смешанные сообщества

уничтожен огнем. Taxus cuspidata встречается на юге Сихотэ-Алиня. смешанные и

широколиственные леса Приморья также обсуждаются в Смешанном

раздел «Лиственные леса». Самая южная Приморская провинция и Приханкайская низменность заняты растительностью

сообщества, известные как восточноазиатские саванны или амурские степи (Колесников, 1969).

Они напоминают черноземные степи, но избыток летней влаги мешает

формирование черноземов и почв с высоким содержанием гумуса (до 15 процентов) и

вместо этого развиваются следы оглеения. На Амуре распространены три основных типа растительности.

прерии: редколесья, луговые степи и болота. Высотная дифференциация хорошо выражена в распределении растительности на Сихотэ-Алинь (Огуреева, 1999). Южный Сихотэ-Алинь, где лето продолжительное, теплое, и влажный, отличается сложной вертикальной поясностью (рис. 18.2). Рис. 18.2 Вертикальная поясность растительности Южного Сихотэ-Алиня. Данные Огуреевой (1999) Маньчжурские леса занимают предгорья и понижения гор, переходящие в темное

тайга, содержащая в основном охотничьи виды выше 750 м. Рис. 18.1 Схематическая карта Дальнего Востока Смешанные леса, лишенные многих южных пород, не образуют сплошной полосы,

развивается только локально в благоприятных местообитаниях. Флористический состав тайги

намного беднее: общее количество видов невелико по сравнению со смешанными лесами и

небольшой подлесок. С начала 20 века известно, что

примерно каждые 25 лет леса Picea-Abies подвергаются серьезной деградации, что приводит к

повсеместная гибель лесов (Манько, 1967; Козин, 1986). Первоначально этот процесс

поражает взрослые однородные насаждения, но позже может распространиться и на более молодые деревья. Хотя это

считается частью естественного цикла развития и старения хвойных лесов,

деятельность человека часто усугубляет его масштабы и интенсивность (Гладкова и др., 1993).

защитная роль этих лесов очень важна, так как почвенный покров на севере

Сихотэ-Алинь тонок и легко смывается талыми водами и летними дождями. Непрерывность эволюции и большое разнообразие местообитаний привели к появлению богатого и уникальная фауна, включающая как южные, так и бореальные виды. Из них амурский тигр, который населяет смешанные леса, вызывает наибольший интерес. Из-за чрезмерной охоты тигры почти исчезли в 1930-1940-х годах, когда их население сократилось примерно до 40 человек. особей, и только строгие меры по сохранению позволили им увеличить свою число примерно до 400 (см. ниже; Стратегия сохранения, 1996). В настоящее время естественно условия Дальнего Востока не ограничивают развитие этого вида и единственного негативными факторами являются браконьерство, направленное непосредственно на амурского тигра и формирующих его копытных. трофической базы, а также уничтожение местообитаний из-за вырубки лесов. Экологический менеджмент и охрана природы Степень антропогенной нагрузки в Приморской провинции неодинакова, и хотя некоторые

территории, такие как участки ценных лесов на Сихотэ-Алине, охраняются, другие

регионы испытывают значительное человеческое давление. <<< Климат | биомов и регионы Индекс | Сахалин >>>

|

Распространение основных видов сезонного оттаивания и промерзания грунтов

Последнее обновление: понедельник, 14 ноября 2022 г. |

Замерзшая земля

|

Замерзшая земля

Основная закономерность распространения различных типов сезонного оттаивания и промерзания грунтов на территории бывшего СССР представлена на общей карте-схеме (рис. 15.8), на которой можно последовательно проследить зонально-региональные изменения в зависимости от устойчивость процесса (по tср) и по типу климата на поверхности (по А0). Внутри каждого типа существуют (почти без исключения) области с азональными условиями промерзания и оттаивания, характерными для более северных или более южных районов из-за региональной изменчивости природных условий. Только самые северные и самые южные районы страны характеризуются наименьшим размахом глубин сезонного протаивания и промерзания, так как дифференциация природных условий в этих районах не вызывает выраженных изменений геокриологической обстановки.

Несмотря на то, что в пределах одного района или даже в пределах района отмечаются значительные колебания криолитозоны, особенно в районах с многолетней мерзлотой, распространение различных видов сезонного промерзания и оттаивания грунтов имеет зональный и региональный характер. характер преобладающих ландшафтов на территории бывшего Советского Союза в целом.

характер преобладающих ландшафтов на территории бывшего Советского Союза в целом.

Сезонное протаивание грунта

Зонально-поясные, а также секторальные изменения среднегодовой температуры «средняя» и, как следствие, пространственная дифференциация различных типов сезонного протаивания, характерны для обширных территорий с вечной мерзлотой. Последовательная смена сезонных типов протаивания с арктических и полярных на полупереходные и переходные происходит в связи с закономерным повышением среднегодовой температуры εmean с севера на юг (в пределах равнинного рельефа) и с вершин к долинам (в горных системах) по мере целое. Для районов вечной мерзлоты характерно увеличение амплитуды к востоку и с меньшей высотой в горах. Таким образом, происходит последовательная смена типа сезонного протаивания по континентальности (через А0) с запада на восток от умеренно-морского в северо-западной части европейской части России до резко континентального в долинах Средней Азии. Якутия, Восточная Сибирь и Забайкалье. 9Они возникают в зоне прерывистой многолетней мерзлоты, где преобладают переходные и полупереходные типы сезонного протаивания поверхностных отложений. Глубина протаивания слабовлажных крупнозернистых грунтов в условиях повышенной континентальности может достигать 4-5 м. Минимальные глубины протаивания наблюдаются на богатых влагой торфяниках при прочих равных условиях.

9Они возникают в зоне прерывистой многолетней мерзлоты, где преобладают переходные и полупереходные типы сезонного протаивания поверхностных отложений. Глубина протаивания слабовлажных крупнозернистых грунтов в условиях повышенной континентальности может достигать 4-5 м. Минимальные глубины протаивания наблюдаются на богатых влагой торфяниках при прочих равных условиях.

Ниже приводится краткая характеристика основных типов сезонного протаивания на территории бывшего СССР.

Арктический и полярный типы сезонного протаивания возникают при среднегодовой температуре ниже —10 °С и наблюдаются в пределах Европейской России только в зоне арктических и ледяных пустынь архипелага Земля Франца-Иосифа (Земля Франца Иосифа) и на высоких (800-1000 м) вершинах островов Новой Земли. В пределах азиатской части России они встречаются на островах Северной Земли, на северных приморских низменностях и в наиболее возвышенных частях горных систем Средней и Восточной Сибири и Дальнего Востока России. Эти виды встречаются на юге страны в нивальной зоне высокогорья Памира и Тянь-Шаня. На арктических островах, прибрежных низменностях и на вершинах гор Средней Азии преобладают умеренно-морской и умеренно-континентальный типы сезонного протаивания. Для пояса арктических горных пустынь и высокогорья Восточной Якутии характерны континентальный и довольно резко континентальный типы сезонного протаивания. Глубина протаивания грунта в этих районах невелика (от первых сантиметров до нескольких десятков сантиметров). Только в пределах высоких гор альпийского типа мощность летнего протаивания может достигать 1 м и более на крупнозернистых почвах в солнечных условиях. В экстремально холодные годы оттаивание грунта может полностью отсутствовать.

Эти виды встречаются на юге страны в нивальной зоне высокогорья Памира и Тянь-Шаня. На арктических островах, прибрежных низменностях и на вершинах гор Средней Азии преобладают умеренно-морской и умеренно-континентальный типы сезонного протаивания. Для пояса арктических горных пустынь и высокогорья Восточной Якутии характерны континентальный и довольно резко континентальный типы сезонного протаивания. Глубина протаивания грунта в этих районах невелика (от первых сантиметров до нескольких десятков сантиметров). Только в пределах высоких гор альпийского типа мощность летнего протаивания может достигать 1 м и более на крупнозернистых почвах в солнечных условиях. В экстремально холодные годы оттаивание грунта может полностью отсутствовать.

На северо-востоке европейской части России, в высокогорьях Северного и Полярного Урала, на архипелаге Новая Земля, к северу от Полярного круга на Западно-Сибирской низменности, в северной и центральной частях Средней Сибири, практически на всей территории Восточной Сибири и Российской Дальнем Востоке, а также в горной части Забайкалья. Распространение этих типов неуклонно увеличивается с запада на восток и юго-восток. В том же направлении увеличиваются амплитуды колебаний температуры на поверхности почвы, обусловленные усилением континентальности климата по мере удаления от Атлантического океана. Так, на Северо-Востоке европейской части России и в Западной Сибири преобладают умеренно-морской и умеренно-континентальный типы сезонного протаивания грунтов. Континентальный и довольно резкоконтинентальный типы протаивания в естественных условиях встречаются в Центральной и Западной Сибири. В долинах со скудным или отсутствующим растительным покровом возможно образование резко континентального типа. Так, если глубина протаивания богатых влагой глинисто-алевритовых отложений со среднегодовой температурой —5 °С в европейской части не превышает 1 м, то в Средней Сибири глубина летнего протаивания при тех же условиях может достигать 2 м.

Распространение этих типов неуклонно увеличивается с запада на восток и юго-восток. В том же направлении увеличиваются амплитуды колебаний температуры на поверхности почвы, обусловленные усилением континентальности климата по мере удаления от Атлантического океана. Так, на Северо-Востоке европейской части России и в Западной Сибири преобладают умеренно-морской и умеренно-континентальный типы сезонного протаивания грунтов. Континентальный и довольно резкоконтинентальный типы протаивания в естественных условиях встречаются в Центральной и Западной Сибири. В долинах со скудным или отсутствующим растительным покровом возможно образование резко континентального типа. Так, если глубина протаивания богатых влагой глинисто-алевритовых отложений со среднегодовой температурой —5 °С в европейской части не превышает 1 м, то в Средней Сибири глубина летнего протаивания при тех же условиях может достигать 2 м.

Глубина летнего протаивания в этих регионах сильно различается в зависимости от влажности поверхности и грунта. Так, грубообломочные грунты Забайкалья могут оттаивать на глубину до 3 м в условиях континентального и резкоконтинентального типов теплообмена у поверхности земли.

Так, грубообломочные грунты Забайкалья могут оттаивать на глубину до 3 м в условиях континентального и резкоконтинентального типов теплообмена у поверхности земли.

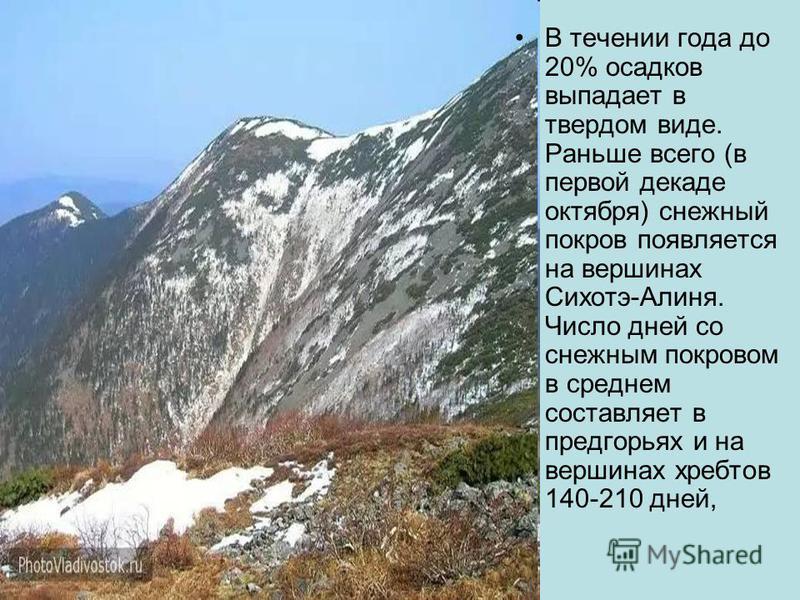

Переходный и полупереходный типы сезонного протаивания широко распространены в области прерывистой многолетней мерзлоты, среднегодовая температура которой колеблется от 0 до 2°С. Рассматриваемая территория включает северную и центральную части Кольского полуострова, Малоземельскую тундру, центральную и южную части Большеземельской тундры, большую часть Западно-Сибирской низменности, практически всю южную часть Средней Сибири, среднегорные горные зоны Забайкалья, Дальнего Востока и Камчатки. Эти типы сезонного протаивания и промерзания грунтов развиты также на наиболее возвышенных участках Сахалина и Сихотэ-Алиня, преобладают в среднегорьях Саян, Алтая, в южных горах Средней Азии и высокогорьях. Кавказа.

Неустойчивый характер теплового режима грунтов, наличие кратковременной и прерывистой вечной мерзлоты, частая смена по площади типов сезонного протаивания и промерзания грунтов и наблюдаемых максимальных значений глубин сезонного протаивания и промерзания грунтов, типичны для территорий с такими типами сезонного протаивания. Так, глубина протаивания крупнозернистых отложений составляет 2 м на поверхности почвы в пределах Кольского полуострова в условиях умеренно-континентального климата. Глубина сезонного протаивания увеличивается до 3 м в сухих песках Западной Сибири, где наблюдается довольно резко континентальный тип протаивания. В пределах горных районов Средней Сибири и Забайкалья в условиях достаточно резкого и резкоконтинентального режимов колебаний температуры у поверхности земли мощность сезонно-талого слоя в крупнозернистых породах может достигать 3-4 м. Мощность сезонномерзлого слоя составляет 5-6 м в пределах одного и того же района на участках без вечной мерзлоты.

Так, глубина протаивания крупнозернистых отложений составляет 2 м на поверхности почвы в пределах Кольского полуострова в условиях умеренно-континентального климата. Глубина сезонного протаивания увеличивается до 3 м в сухих песках Западной Сибири, где наблюдается довольно резко континентальный тип протаивания. В пределах горных районов Средней Сибири и Забайкалья в условиях достаточно резкого и резкоконтинентального режимов колебаний температуры у поверхности земли мощность сезонно-талого слоя в крупнозернистых породах может достигать 3-4 м. Мощность сезонномерзлого слоя составляет 5-6 м в пределах одного и того же района на участках без вечной мерзлоты.

Сезонное промерзание грунтов

Ежегодное сезонное промерзание верхних горизонтов почв и грунтов происходит практически во всем районе грунта, расположенном к югу от криолитозоны. По имеющимся данным, мощность сезоннопромерзающего слоя в крупнозернистых породах не превышает 5—6 м, а сезоннопромерзающего слоя в глинистых грунтах не превышает м; мощность сезонномерзлого слоя торфа в пределах б. СССР не превышает 1—1,5 м. Самые низкие значения зимнего промерзания наблюдаются в южных районах и распространяются только на первые сантиметры.

СССР не превышает 1—1,5 м. Самые низкие значения зимнего промерзания наблюдаются в южных районах и распространяются только на первые сантиметры.

Распределение типов сезонного промерзания грунтов вне криолитозоны по их среднегодовым температурам имеет преимущественно широтный характер. Некоторая тенденция к смещению на восток на европейской территории, как и в Западной Сибири, обусловлена общим усилением континентальности в этом направлении.

Переходный, полупереходный и многолетний устойчивый типы сезонного промерзания грунтов со среднегодовыми температурами не выше 5°С развиты на Кольском полуострове, в Карелии, в северной части Русской холмы Урала Предуралье, на Среднем и Южном Урале, а также в центральной и южной частях Западно-Сибирской равнины. На востоке страны сезонномерзлые грунты этих типов распространены в южных предгорьях Срединного хребта и южной части Камчатки, а также на Курильских островах, в северной и центральной частях Сахалина и в Приморье.

В пределах европейской территории амплитуда колебаний температуры у поверхности земли соответствует умеренно-морскому и умеренно-континентальному типам сезонного промерзания в целом с общей тенденцией к усилению континентальности в восточном направлении. В том же направлении увеличивается глубина промерзания, варьируя в сухих песках от 2,2 до 2,5 м при среднегодовой температуре +1 °С. В аналогичных отложениях южнее при повышении температуры грунта до +5°С глубина уменьшается до 1-1,5 м.

В том же направлении увеличивается глубина промерзания, варьируя в сухих песках от 2,2 до 2,5 м при среднегодовой температуре +1 °С. В аналогичных отложениях южнее при повышении температуры грунта до +5°С глубина уменьшается до 1-1,5 м.

Некоторое увеличение глубины промерзания (до 3-3,5 м) отмечается в Западной Сибири на юг в пределах этой зоны. Это связано с увеличением амплитуды колебаний температуры поверхности земли и уменьшением влажности промерзающих слоев. Такая же ситуация наблюдается на европейской территории страны южнее, хотя прирост мощности сезонномерзлого слоя не превышает 0,5 м.

Устойчивый тип сезонного промерзания почв распространен практически на всей европейской части бывшего СССР, самой южной части Западно-Сибирской низменности, Казахстане, южной части Сахалина и долинных территориях Приморья. В связи с континентальностью климата отмечается некоторая последовательная смена типов промерзания с запада на восток и юго-восток. Так, на европейской территории преобладают умеренно-морской и умеренно-континентальный типы сезонного промерзания грунтов, а на севере Прикаспия и в предгорьях Южного Урала и в Казахстане — континентальный и особенно континентальный.

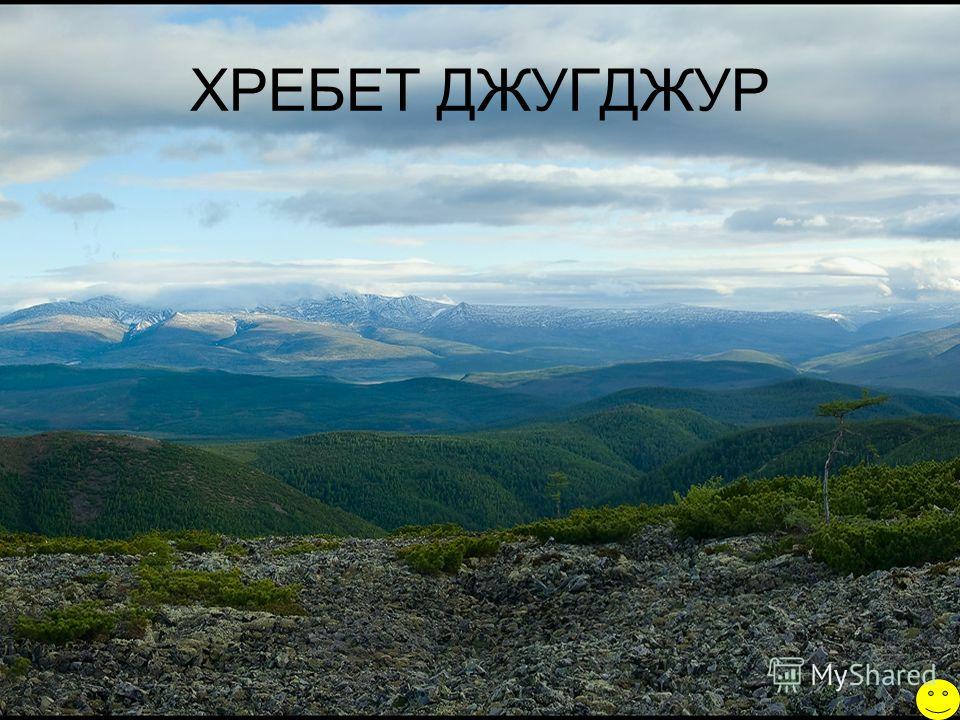

горная система, протянувшаяся вдоль побережья Японского моря на 1100 км. Три основных

выделены этапы геологической истории Сихотэ-Алинь-Сахалинского складчатого пояса

(Зоненшайн и др., 1990). Первый этап начался в конце палеозоя и продолжился

на протяжении всего мезозоя. Он включает в себя деформации до флаша, которые произошли в начале

Меловое время. После этого начался следующий, гораздо более короткий этап, который завершился

деформации складчатых структур Сихотэ-Алиня до сенонского возраста позднего

Меловой период, когда Сихотэ-Алиньская островная дуга столкнулась с Амурской плитой. Третий этап

(который продолжается) начался в конце позднего мелового периода, когда континентальная окраина

установилась принадлежность Сихотэ-Алинского пояса и дуга вошла в состав

новообразованная окраина Евразии. Высокая сейсмическая активность характерна для Сихотэ-Алиня.

с землетрясениями, достигающими 8 баллов по шкале Рихтера.

горная система, протянувшаяся вдоль побережья Японского моря на 1100 км. Три основных

выделены этапы геологической истории Сихотэ-Алинь-Сахалинского складчатого пояса

(Зоненшайн и др., 1990). Первый этап начался в конце палеозоя и продолжился

на протяжении всего мезозоя. Он включает в себя деформации до флаша, которые произошли в начале

Меловое время. После этого начался следующий, гораздо более короткий этап, который завершился

деформации складчатых структур Сихотэ-Алиня до сенонского возраста позднего

Меловой период, когда Сихотэ-Алиньская островная дуга столкнулась с Амурской плитой. Третий этап

(который продолжается) начался в конце позднего мелового периода, когда континентальная окраина

установилась принадлежность Сихотэ-Алинского пояса и дуга вошла в состав

новообразованная окраина Евразии. Высокая сейсмическая активность характерна для Сихотэ-Алиня.

с землетрясениями, достигающими 8 баллов по шкале Рихтера.

Большинство исследователей считают, что все эти

являются первичными сообществами, происхождение которых восходит к среднему плейстоцену.

современное распределение растительных сообществ контролируется влажностью почвы, которая, в свою очередь,

зависит от топографии. Леса развиваются на хорошо дренированных возвышенностях и склонах.

состоит из адаптированных низкорослых Quercus mongolica и Betula dahurica с Corylus

гетерофилла и Lespedeza bicolor в кустарничковом ярусе и виноградных лозах. Природные леса

деградированные в результате деятельности человека сменяются кустарниковыми зарослями. Большая часть междуречья

покрыты лугово-степными сообществами, распространение которых четко выражено на Ханкайском

низменность. Злаковые луга с разбросанными отдельными деревьями занимают более сухие участки

равнины, и многие даурские виды обитают в самых сухих местообитаниях на склонах, подстилаемых песком.

и гравий. На местообитаниях с умеренным увлажнением преобладают разнотравные луга и вейник.

Большинство исследователей считают, что все эти

являются первичными сообществами, происхождение которых восходит к среднему плейстоцену.

современное распределение растительных сообществ контролируется влажностью почвы, которая, в свою очередь,

зависит от топографии. Леса развиваются на хорошо дренированных возвышенностях и склонах.

состоит из адаптированных низкорослых Quercus mongolica и Betula dahurica с Corylus

гетерофилла и Lespedeza bicolor в кустарничковом ярусе и виноградных лозах. Природные леса

деградированные в результате деятельности человека сменяются кустарниковыми зарослями. Большая часть междуречья

покрыты лугово-степными сообществами, распространение которых четко выражено на Ханкайском

низменность. Злаковые луга с разбросанными отдельными деревьями занимают более сухие участки

равнины, и многие даурские виды обитают в самых сухих местообитаниях на склонах, подстилаемых песком.

и гравий. На местообитаниях с умеренным увлажнением преобладают разнотравные луга и вейник. луга встречаются на влажных, но не постоянно заболоченных участках. Высокопродуктивные болота,

преобладают высокотравные и осоковые, занимают низкие и влажные местообитания. Берега озера

Ханка в значительной степени заболочена и растительность здесь образована такими видами, как Phalaris,

Typha pallida, Scirpus, Zizania latifolia и многие теплолюбивые водные растения (например,

Euryaleferox и Salvinia natans). Озеро Ханка находится на миграционном пути многих

виды птиц. Его орнитофауна насчитывает более 200 видов, а озеро охраняется

по Рамсарской конвенции.

луга встречаются на влажных, но не постоянно заболоченных участках. Высокопродуктивные болота,

преобладают высокотравные и осоковые, занимают низкие и влажные местообитания. Берега озера

Ханка в значительной степени заболочена и растительность здесь образована такими видами, как Phalaris,

Typha pallida, Scirpus, Zizania latifolia и многие теплолюбивые водные растения (например,

Euryaleferox и Salvinia natans). Озеро Ханка находится на миграционном пути многих

виды птиц. Его орнитофауна насчитывает более 200 видов, а озеро охраняется

по Рамсарской конвенции. Рядом с линией леса,

хвойные леса чередуются с редколесьями Betula lanata. Выше 1400 м это

сменяются открытыми ландшафтами, где растительность представлена кустарниками микробиоты

decussata и Pinus pumila чередуются с горно-тундровыми сообществами и голыми скалами.

Верхняя граница пояса смешанных лесов понижается к северу и состав лесов

изменения: в то время как на юге наиболее распространены смешанные Abies holophylla широколистные

и Pinus koraiensis-Carpinus cordata леса с виноградниками, севернее они переходят в

Широколиственные леса Pinus koraiensis и широколиственные леса Picea ajanensis. к северу от 47 и

5030′ широты на восточном и западном макросклонах соответственно, это почти

полностью сменяется темнотаежной тайгой с преобладанием Abies nephrolepis и Picea ajanensis.

Асимметрия связана с холодным течением, идущим из Охотского моря через р.

Татарский пролив и пролив Лаперуза (рис. 18.1), которые проходят близко к берегу, уменьшая

температура воды на 10-11С, что приводит к более прохладному климату.

Рядом с линией леса,

хвойные леса чередуются с редколесьями Betula lanata. Выше 1400 м это

сменяются открытыми ландшафтами, где растительность представлена кустарниками микробиоты

decussata и Pinus pumila чередуются с горно-тундровыми сообществами и голыми скалами.

Верхняя граница пояса смешанных лесов понижается к северу и состав лесов

изменения: в то время как на юге наиболее распространены смешанные Abies holophylla широколистные

и Pinus koraiensis-Carpinus cordata леса с виноградниками, севернее они переходят в

Широколиственные леса Pinus koraiensis и широколиственные леса Picea ajanensis. к северу от 47 и

5030′ широты на восточном и западном макросклонах соответственно, это почти

полностью сменяется темнотаежной тайгой с преобладанием Abies nephrolepis и Picea ajanensis.

Асимметрия связана с холодным течением, идущим из Охотского моря через р.

Татарский пролив и пролив Лаперуза (рис. 18.1), которые проходят близко к берегу, уменьшая

температура воды на 10-11С, что приводит к более прохладному климату.

редкие лиственничные леса, подобные восточносибирским, развиваются в местообитаниях, лежащих под

по вечной мерзлоте.

редкие лиственничные леса, подобные восточносибирским, развиваются в местообитаниях, лежащих под

по вечной мерзлоте. Основные виды деятельности, наносящие ущерб

окружающая среда — лесозаготовка, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство. Наиболее пострадавшим районом является

Южное побережье Японского моря, где расположены крупные порты Владивосток и Находка.

расположены и разрабатываются полиметаллические месторождения, а низменности Южного Приморья

провинции, которые являются важными сельскохозяйственными районами. Хотя пахотные земли составляют только

10% всей территории Приморья, 40% Приханкайской низменности.

культивируется. Прямой изъятие земель под сельское хозяйство, мелиорацию и водоснабжение.

загрязнение вызывает деградацию окружающей среды озера Ханка и угрожает его дикой природе

(Богатов, 1996). Однако именно вырубка лесов наносит наибольший ущерб экосистемам в

в целом и биологического разнообразия в частности. Коммерческие лесозаготовки достигли своего пика в начале

1990-е годы, когда в

Сихотэ-Алиня, что привело к сокращению площади кедровых лесов на 70 процентов по сравнению с

до 1920-х годов (Долговременная программа, 1992).

Основные виды деятельности, наносящие ущерб

окружающая среда — лесозаготовка, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство. Наиболее пострадавшим районом является

Южное побережье Японского моря, где расположены крупные порты Владивосток и Находка.

расположены и разрабатываются полиметаллические месторождения, а низменности Южного Приморья

провинции, которые являются важными сельскохозяйственными районами. Хотя пахотные земли составляют только

10% всей территории Приморья, 40% Приханкайской низменности.

культивируется. Прямой изъятие земель под сельское хозяйство, мелиорацию и водоснабжение.

загрязнение вызывает деградацию окружающей среды озера Ханка и угрожает его дикой природе

(Богатов, 1996). Однако именно вырубка лесов наносит наибольший ущерб экосистемам в

в целом и биологического разнообразия в частности. Коммерческие лесозаготовки достигли своего пика в начале

1990-е годы, когда в

Сихотэ-Алиня, что привело к сокращению площади кедровых лесов на 70 процентов по сравнению с

до 1920-х годов (Долговременная программа, 1992). Хотя пораженная территория не

большой по сравнению с общей площадью лесов Приморской провинции (75%

которая покрыта лесом), добыча ценных пород, а также использование деградирующих

методы (см. ниже) снизили способность лесов к естественному возобновлению и

резко изменился состав лесов. В частности, сплошные рубки, т.

широко используемый, привел к замене первичных лесов Ouercus mongolica и

Кустарники Lespedeza bicolor, которые распространились по предгорьям и нижним горам.

образуя локально сплошной растительный пояс (рис. 18.2). Необходимость защиты от

лесов и дикой природы широко признан как российскими, так и международными природоохранными

органов и в настоящее время в Приморской провинции насчитывается восемь заповедников. Один из

им, Сихотэ-Алинь, имеет статус биосферного заповедника и входит в

Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Охраняемые территории занимают 7 процентов от общей

территории, а к 2005 году планируется расширение до 15 процентов, с тем чтобы различные места обитания

включены и поддерживается общий экологический баланс (Долговременная программа, 1992).

Хотя пораженная территория не

большой по сравнению с общей площадью лесов Приморской провинции (75%

которая покрыта лесом), добыча ценных пород, а также использование деградирующих

методы (см. ниже) снизили способность лесов к естественному возобновлению и

резко изменился состав лесов. В частности, сплошные рубки, т.

широко используемый, привел к замене первичных лесов Ouercus mongolica и

Кустарники Lespedeza bicolor, которые распространились по предгорьям и нижним горам.

образуя локально сплошной растительный пояс (рис. 18.2). Необходимость защиты от

лесов и дикой природы широко признан как российскими, так и международными природоохранными

органов и в настоящее время в Приморской провинции насчитывается восемь заповедников. Один из

им, Сихотэ-Алинь, имеет статус биосферного заповедника и входит в

Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Охраняемые территории занимают 7 процентов от общей

территории, а к 2005 году планируется расширение до 15 процентов, с тем чтобы различные места обитания

включены и поддерживается общий экологический баланс (Долговременная программа, 1992).