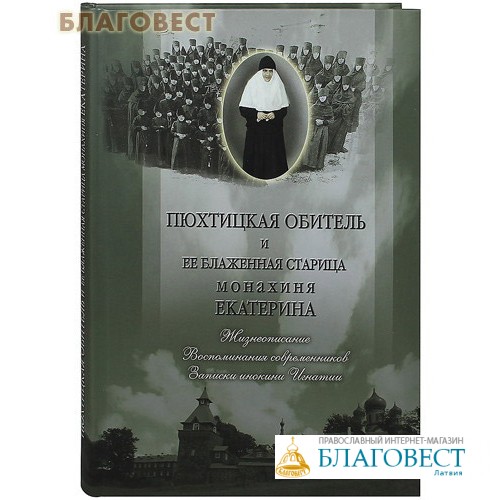

Первая книга Пюхтицкого монастыря посвящена истории обители и праведному Иоанну Кронштадтскому / Православие.Ru

| Пюхтицкая обитель и ее покровитель святой праведный Иоанн Кронштадтский: Монастырская летопись. Воспоминания сестер. Святыни обители. – Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь, 2009. – 240 с. : 104 ил. |

Книга под названием: «Пюхтицкая обитель и

ее покровитель святой праведный Иоанн

Кронштадтский» состоит из двух частей:

исторической, посвященной становлению и

созиданию обители под духовным

водительством кронштадтского пастыря, и

современной – с рассказом о его почитании

в наши дни.

В приложениях опубликованы одна из лучших статей о праведном Иоанне, принадлежащая перу митрополита Антония (Храповицкого), и «Хроника событий из истории Пюхтицкой обители, связанных со святым праведным Иоанном Кронштадтским».

По своему характеру книгу можно отнести к документально-повествовательному жанру, так как основная часть ее текста представляет собой хранящиеся в монастыре уникальные исторические документы периода возникновения и становления Пюхтицкой обители (с 1887 по 1909 г.). Эти документы публикуются впервые.

Это обширные фрагменты рукописной монастырской летописи и 53 письма праведного Иоанна Кронштадтского, из которых ранее было опубликовано с рядом купюр только 11. Письма писались к двум первым пюхтицким игумениям и являются свидетельством особого попечения батюшки о молодой обители и новоначальных ее насельницах.

Публикуемые ныне с исчерпывающей полнотой

воспоминания пюхтицких сестер, бережно хранимые и

передававшиеся из поколения в поколение,

являются единственным

свидетельством пророчеств великого

святого, вдохновлявших и

утешавших многих на протяжении всего

времени существования монастыря.

При этом тема книги рассматривается и подается составителями без излишних комментариев, каких-либо субъективных выводов, но исключительно на основании сохранившихся монастырских документов, деликатно и логически связанных друг с другом лаконичным авторским текстом.

Читателю предоставлена возможность

самостоятельно воспринять эпоху и насладиться

своего рода духовным ароматом событий,

изложенных самими их участниками или очевидцами. И

поскольку подобный метод в современной

агиографической литературе встречается не часто,

данное издание представляется несомненной удачей.

Дополнительными достоинствами книги являются ее иллюстративный ряд, включивший целостный подбор уникальных архивных фотоматериалов из коллекции монастыря, а также ее строгое и вместе с тем изысканное художественное решение с использованием отдельных элементов книжного оформления (рамочки, концовки) рассматриваемой эпохи.

Книга Пюхтицкого монастыря может послужить добрым примером достойной подачи церковно-исторических документов и духовно объективного отношения к своей истории.

Именно поэтому подготовленное Пюхтицкой обителью издание, приуроченное к 180-летию со дня рождения и 100-летию со дня преставления праведного Иоанна Кронштадтского (1829–1908/1909), получило на IV конкурсе «Просвещение через книгу» диплом 1-й степени в номинации «Первая книга».

Пюхтица в испытаниях великой войны — МРОЧ – ПравОбраз

Пюхтицкие матушки. Служение монахинь в годы Великой Отечественной войны

Доклад игумении Филареты (Калачёвой), настоятельницы Свято-Успенского Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря в Эстонии на ХХVIII Международных Рождественских образовательных чтениях. Направление «Древние монашеские традиции в условиях современности» (Данилов ставропигиальный мужской монастырь Москвы, 28–29 января 2020 года)

Направление «Древние монашеские традиции в условиях современности» (Данилов ставропигиальный мужской монастырь Москвы, 28–29 января 2020 года)

Человек вне прошлого, вне истории подобен дереву без корней. Связь с былым, чувство преемственности, благодарность потомкам – таковы в том числе непреложные требования нравственной жизни. Кстати, кроме того, было бы уместно вспомнить здесь слова Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Ощущать себя наследником прошлого – значит осознавать свою ответственность перед будущим». Внимание к прошлому, желание узнать, как это было до нас, заметно у молодых, подчас совсем юных послушниц Пюхтицы. Как начиналась обитель? Как жила? Как устояла под ветрами испытаний и перемен? О чем говорит ее Летопись – этот кладезь бесценного жизненного и духовного опыта? Жизнь проходит быстро. И нынешние молодые наши послушницы знают, что недалеки уже времена, когда новое поколение приступит к ним с вопросами о прошлом обители. И наверняка спросят: а как выстоял монастырь в последней, страшной мировой войне? Как жили, молились и трудились сестры, захваченные небывалым в истории смерчем? Как вообще можно было совместить иноческий подвиг с жестокостью и цинизмом военного времени и в условиях духовного хаоса сохранить верность монашеским обетам и христианским заповедям?

Есть воспоминания, есть документы – монастырская Летопись, которая, кстати, готовится к публикации, документы из берлинского Вundesarchiv и таллинского Государственного исторического архива.

6 августа 1940 года Эстония была инкорпорирована в состав СССР, в ней установилась советская власть и советские законы. В Летописи читаем, что в тот же год «Пюхтицкая обитель лишилась Гефсиманского скита, так как местный Исполком забрал большой деревянный дом Гефсиманской богадельни вместе с прилегающими клочками земли. В ноябре 1940 года была национализирована монастырская гостиница за оградой».

Откроем последующие страницы Летописи: «В то время в обители спасалось 118 сестер, более половины которых были преклонного возраста и помогать вести хозяйство не могли. 10 июля 1941 года по приказу из волости всех сестер, от 16 до 60 лет, послали рыть окопы. Все наши поля были изрыты окопами. Около трех недель копали под Иызаку, затем в Пунгари. Стояла жара, пить хочется, а воды нигде нет. Собирали дождевую воду, где могли, и пили. Много горя мы видели, было трудно. Монахиня Феоктиста все это время возила сестрам кое-какую еду: немного хлеба и каши. Скудость питания была следствием распоряжения местных властей, по которому, на основании закона о поставках мяса, молока, зерна и шерсти, монастырь должен был в 1941 году сдать государству 300 кг мяса, 2588 литров молока, 978 кг зерна и 6,5 кг шерсти (так как овец мы своих не держим, Матушка предложила, если возможно, сдать норму шерстяными вязаными вещами)».

В июле 1941 года Северо-Западная группа войск Вермахта стремительно вступила на территорию Эстонии, не встречая практически никакого сопротивления. В конце июля немцы взяли Нарву и 18 августа вошли в Таллин. Советская армия едва успевала отвести войска на острова Моонзундского архипелага и далее на остров Ханко и в Кронштадт.

Для обители начались тревожные дни и ночи. Вот свидетельство: «Кругом виднелись зарева от пожаров, – повествует монастырская Летопись, – гремели взрывы, раздавалась пальба. Когда начинались бомбежки, сестры уходили в полуподвальное помещение под собором и там молились и читали акафисты. В это время в монастыре служили о. Александр Захаров и о. Николай Цветаев. Каждый день они совершали молебны о том, чтобы Господь сохранил обитель».

Войска 114 гренадерского артиллерийского корпуса армии «Норд» под командованием генерала Георга фон Кюлера 15 августа 1941 года в 19.00 оттеснили 42 и 48 батальоны Пятой армии РККА и вошли в поселок Куремяэ. С этого числа в монастыре расположились немецкие штабные службы: санитарное подразделение, интендантское, связисты.

Генерал Георг фон Кюлер осматривает Таллинн в августе 1941 г. со смотровой площадки Паткуля

На Богородицкой горе был военный объект. Монастырская Летопись за 1942 год свидетельствует: «В монастыре стояли немецкие части. Наша кухня была занята. Там для них готовили еду. В это время в соборе не служили, служба совершалась в Трапезном храме. Никольская церковь тоже была занята немцами. В соборе они устроили военный госпиталь. Заняли немцы и монастырскую гостиницу за оградой».

Здесь уместно вспомнить рассказ схиигумении Варвары (Трофимовой) о монахине Нонне (Орг), которая, будучи выпускницей таллинской женской гимназии, знала немецкий язык в совершенстве. Когда группа офицеров Вермахта выбирала помещение для размещения офицерского состава, мать Нонна, проходя мимо и услышав разговор, поняла, что им понравился игуменский корпус и они хотят поселить туда офицеров.

Мать Нонна обратилась к ним со словами: «Господа, позвольте объяснить… В этом доме живет наша Матушка – старшая. Она преклонного возраста и слаба здоровьем. Если мы будем переводить ее в другую келью, она просто не выдержит этого переселения. Мы вам покажем все помещения монастыря и сразу освободим любое, которое вам понравится, только просим оставить Матушку в игуменском корпусе и не беспокоить ее». Офицеры согласились на предложение и разместились в 3-х комнатах просфорни».

Она преклонного возраста и слаба здоровьем. Если мы будем переводить ее в другую келью, она просто не выдержит этого переселения. Мы вам покажем все помещения монастыря и сразу освободим любое, которое вам понравится, только просим оставить Матушку в игуменском корпусе и не беспокоить ее». Офицеры согласились на предложение и разместились в 3-х комнатах просфорни».

Летопись: «Матерь Божия хранила свою обитель – немцы ничего не попортили в монастыре, не убили ни одной нашей сестры. Около озера Консу немцы устроили лагерь для русских военнопленных. Вокруг лагеря были болота. Сюда мы ходили копать торф. Пленные были голодные, мокрые, и мы отдавали им всё, что у нас есть: хлеб, ягоды. Нам было их очень жаль.

В монастыре, у келейного корпуса напротив алтаря собора – там, где живет послушница Мария Наумова – на боковом ходу у немцев был склад хлеба. Упакован хлеб был в фольгу и долго хранился. Послушница Мария находила удобное время и брала потихоньку этот хлеб, резала его на мелкие кусочки, сушила и укладывала в мешочки, специально для этого сшитые. Хлеба было много, и немецкие солдаты нас ни в чем не подозревали. Вот с этими-то мешочками мы и ходили к лагерю военнопленных. Эти места были хорошо знакомы, потому что раньше мы все время ходили сюда за клюквой. Иногда нам удавалось провести по тропинкам, известным только старожилам, нескольких пленных в сторону реки Наровы. Там были наши партизаны. Им тоже носили хлеб и теплую одежду. Помочь мы старались, чем могли.

Хлеба было много, и немецкие солдаты нас ни в чем не подозревали. Вот с этими-то мешочками мы и ходили к лагерю военнопленных. Эти места были хорошо знакомы, потому что раньше мы все время ходили сюда за клюквой. Иногда нам удавалось провести по тропинкам, известным только старожилам, нескольких пленных в сторону реки Наровы. Там были наши партизаны. Им тоже носили хлеб и теплую одежду. Помочь мы старались, чем могли.

Пленных гоняли на строительство дороги. На ногах у них были деревянные кандалы. Когда они приходили с работы в лагерь, ноги у всех были травмированные, распухшие. Немцы мучили пленных и издевались над ними. Однажды, пригнав с работы, выстроили их в ряд и стали обыскивать. У одного пленного что-то нашли, и надзиратель стал при нас его бить, а послушница Мария (Сергеева) подбежала к нему, да как закричит: «Что ты делаешь?!» Он опустил руку, сдержался.

В другой раз сестры на скотном видели, как немецкий конвоир гнал одного пленного на работу и заставлял его обуться, а тот не мог, по причине большого нарыва около пятки. Немец хлестнул пленного плеткой по спине. Пленный вскрикнул от боли, упал, нарыв лопнул, он одел ботинок. Сестры видели все это с чердака и со слезами закричали немцу: «Что ты делаешь, безбожник?» Немец услышал их крик и остановился. Пленного на работу не погнал, а приказал ему остаться».

Немец хлестнул пленного плеткой по спине. Пленный вскрикнул от боли, упал, нарыв лопнул, он одел ботинок. Сестры видели все это с чердака и со слезами закричали немцу: «Что ты делаешь, безбожник?» Немец услышал их крик и остановился. Пленного на работу не погнал, а приказал ему остаться».

Беззащитные, слабые инокини не устрашились вооруженных солдат и, сострадая ближнему, смогли остановить жестокость и насилие. На что они надеялись? Кто бы помог им − в случае, если бы солдаты обратили свою злобу на них? Их надежда была на Покров Царицы Небесной, на Ее преблагое заступничество.

«Немцы воровали у нас скот, отбирали молоко, но монашек не трогали» − это летописное свидетельство заставляет испытывать к сестрам монастыря глубокое уважение. Нравственная высота поведения иночествующих нерушимой стеной стояла между ними и солдатами, не допуская ни грязных поступков, ни даже непристойных помыслов. Дух иноческого благочестия, смирения и простоты господствовал на Богородицкой горе.

Свидетельство этому − история с пленным русским, звали его Михаил, фамилия Семибаламут. Михаил, нарушая дисциплину лагеря, сбегал на церковные службы в монастырь, а когда попался немцам, то угодил в карцер. Там Михаил написал стихотворение «Пюхтица», которое смог передать сестрам:

Михаил, нарушая дисциплину лагеря, сбегал на церковные службы в монастырь, а когда попался немцам, то угодил в карцер. Там Михаил написал стихотворение «Пюхтица», которое смог передать сестрам:

Пюхтица

На севере дальнем озерной страны,

Где лес лишь дремучий шумит,

На чудной, на дивной священной горе

Обитель святая стоит.

Там сестры смиренно с зари до зари,

Вдали от житейских забот,

В молитве проводят все годы свои

За русский великий народ.

Там скорбный утешится в горе своем,

И странник находит приют.

Там нищим и страждущим мира сего

С любовию помощь дают.

И каждое утро над пущей лесной

Разносится звон колокольный.

И к Небу несется глас с детства родной

Любимой молитвы Господней.

Зовет он нас к жизни без грусти и слез

Во светлых обителях Рая.

Царица Небесная молится здесь,

Под кров Своих чад собирая [1].

«Около монастыря был лагерь для пленных евреев. Немцы использовали их труд на строительстве узкоколейки. От голода многие из них болели и не могли работать. Тогда немцы убивали людей прикладом и сжигали на костре. Некоторых бросали в огонь живыми. Целыми днями тлел этот огонь, немцы подбрасывали дрова в костер из людей. Постоянно стоял смрад. Часто из огня выползали обуглившиеся люди. Это было ужасно… Самим же пленным евреям немцы приказывали бросать их в огонь».

От голода многие из них болели и не могли работать. Тогда немцы убивали людей прикладом и сжигали на костре. Некоторых бросали в огонь живыми. Целыми днями тлел этот огонь, немцы подбрасывали дрова в костер из людей. Постоянно стоял смрад. Часто из огня выползали обуглившиеся люди. Это было ужасно… Самим же пленным евреям немцы приказывали бросать их в огонь».

Год был трудный, сестры жили впроголодь. «Почти всё, что выращивали, сдавали по закону военного времени. Кроме продуктов сдавали сено, дрова. В лесозаготовках принимали участие все, кто не был совсем болен или стар. Свет вечером не зажигали – денег на керосин не было, а электричество в Куремяэ еще не было проведено. Служили при свечах».

Игумения Иоанна (Коровникова)

Обитель была лишена официальных документов на довольствие. Продуктовые книжки (Bezugsbuchlein) имели только игумения Иоанна (Коровникова) и княгиня Е.Д. Шаховская, скончавшаяся в 1939 году. По неведомой причине продовольственную карточку выписали на мертвого человека, а все сестры монастыря продуктов питания были лишены. Зато налог на продовольствие и трудовые повинности обязаны были выполнять. В сорок втором году от недостатка питания в обители умерло 6 человек.

Зато налог на продовольствие и трудовые повинности обязаны были выполнять. В сорок втором году от недостатка питания в обители умерло 6 человек.

По военному времени хождения с чудотворной иконой на Пасху и Троицу в 1942 году не было. Не разрешили совершить крестный ход с пюхтицким образом Успения Божией Матери не только в Печорский край, но и в Гефсиманский скит и в ближайшие окрестные селения: Яама и Сыренец.

В субботу вечером, накануне праздника Богоявления, 16 января 1943 года скончалась игумения Иоанна. При отпевании было много народу: и русских, и эстонцев. За Литургией при гробе почившей Матушки Иоанны митрополит Александр посвятил в сан игумении монахиню Алексию Голубеву.

В ноябре в монастырь пришла бумага от волостных властей с распоряжением сдать все колокола. Матушка послала письмо, разъясняющее, что для монастыря, имеющего три церкви, это невозможно. Целый месяц висела угроза изъятия колоколов, но благодаря вмешательству владыки Александра этой беды удалось избежать и сохранить все колокола Богородицкой горы.

Не смогли уберечь колокола Никольской церкви. Они попали под изъятие 7 мая 1944 года и были перевезены в Таллинский филиал оружейного завода «Металлист».

В 1943 году в Пюхтицкой обители (с подворьями) при игумении Алексии состояла 101 насельница.

Наступление Советской Армии в начале февраля 1944 года в районе города Нарвы и форсирование реки Наровы послужило началом кровопролитных боев за освобождение города. Сражения продолжались более полугода при больших потерях в живой силе и технике с обеих сторон.

9 марта Пюхтицкое подворье в Таллине подверглось бомбардировке советских войск. Сгорел деревянный сестринский дом. В огне погиб иконостас левого придела Введенской церкви, пламенем были охвачены стены церкви, но пожар чудом прекратился. Сестры, лишившись крова, поселились в цокольном этаже храма, который ранее служил трапезной.

Введенская церковь Пюхтицкого подворья в Таллине. Снимок сделан после бомбардировки города 9 марта 1944 года. Все сооружения в большом радиусе вокруг церкви были разрушены, а в церковь не попало ни одной бомбы. В 1960 году решением Таллинского горисполкома снесена

В 1960 году решением Таллинского горисполкома снесена

Перед отступлением из Эстонии немцы сожгли села Сыренец, Яама и другие селения, до основания был разрушен город Нарва. Монастырь, хранимый Царицей Небесной, почти не пострадал, только взрывной волной была разрушена колокольня церкви преподобного Сергия Радонежского.

В монастырской Летописи записан рассказ сестер старшего поколения о том, как в обитель приехал один военный, тот самый летчик, который получил приказ разбомбить Пюхтицкий собор. «Подлетаю к монастырю, − вспоминал он, − а вся гора в тумане… Развернулся, сделал круг – вновь ничего не видно. Стал бомбить по расчетам. Вдруг небо раскрылось, вижу – стоит вся в голубом Женщина и произносит: «Сынок, не разоряй Мой Дом!»» Когда они вошли в собор, летчик, увидев Пюхтицкую икону Божией Матери «У источника», промолвил, пав на колени: «Это Она явилась мне тогда…».

В июле линия фронта приблизилась к обители. 27 июля 1944 года от немецкого военного комиссара оберштурмбанфюрера Фридриха Йенецкого в Раквере пришел приказ об эвакуации имущества монастыря с насельницами на запад Эстонии в поселок Альба, находящийся в 20 км от Таллина. Тяжело было оставить свою дорогую обитель, но противиться было нельзя: был дан срок до 1 августа.

Тяжело было оставить свою дорогую обитель, но противиться было нельзя: был дан срок до 1 августа.

Послушниц Марию Наумову и Ирину Антонову (будущих монахинь Паисию и Иларию) благословили поехать в Гефсиманию за старенькими и болящими сестрами. «Шли лесом, так как дороги сильно обстреливались. При подходе к Олешнице встретились с партизанским дозором, который их задержал. Те их узнали, привели к командиру и говорят: «Эти монашки последний кусок хлеба нам отдавали, платки, варежки, носки с себя снимали и нам отдавали. Отпустите их, мы за них ручаемся, они нас многих от смерти спасли». Сестер отпустили».

Монастырь эвакуировался с жителями Иллукаской волости. Монастырская Летопись повествует: 2 августа, как только сестры добрались до железнодорожной станции, сразу же попали под бомбардировку. «Весь город пылал в огне. При налете убило шесть наших сестер: монахиню Виталию (Семенову, рожд. 1872 г.), инокиню Параскеву Волкову (рожд. 1886 г.), слепую от рождения послушницу Агриппину Смирнову (рожд. 1872 г.), посл. Ксению Антонову (рожд. 1872 г.), послушницу Анну Сальникову (рожд. 1898 г.) и послушницу Марфу Иванову (рожд. 1868 г.). Все они скончались, не приходя в сознание. Только монахиня Виталия была еще жива. Когда мы вошли в барак, куда отнесли наших убиенных сестер, мы увидели мертвенно-бледную мать Виталию. Рука у нее было оторвана. На глазах она скончалась от большой потери крови. Сестер похоронили на местном кладбище в Йыхви.

1872 г.), посл. Ксению Антонову (рожд. 1872 г.), послушницу Анну Сальникову (рожд. 1898 г.) и послушницу Марфу Иванову (рожд. 1868 г.). Все они скончались, не приходя в сознание. Только монахиня Виталия была еще жива. Когда мы вошли в барак, куда отнесли наших убиенных сестер, мы увидели мертвенно-бледную мать Виталию. Рука у нее было оторвана. На глазах она скончалась от большой потери крови. Сестер похоронили на местном кладбище в Йыхви.

Живя в Альбу, сестры с утра до ночи работали у эстонских хозяев. Вставали в 4 часа утра, была полунощница. Затем шли работать: пасли скот, убирали хлеб и молотили зерно, стирали белье. Возвращались домой в 11 часов вечера. Так зарабатывали себе на жизнь. Молодые и кто был в силах, ходили на хутора помогать эстонцам убирать картофель. За это их кормили и платили за труд натурой, так что на общую трапезу они могли привезти немного картошки и накормить старых и больных.

8 сентября, в праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери, все сестры причастились. Отец Александр с супругой пешком пошли в Таллин узнать, какая обстановка. Сестры продолжали утром и вечером собираться на молитву, пели акафист Успению Божией Матери».

Отец Александр с супругой пешком пошли в Таллин узнать, какая обстановка. Сестры продолжали утром и вечером собираться на молитву, пели акафист Успению Божией Матери».

«В Альбу доходили слухи, что Пюхтицкая обитель стоит невредимою, что войска прошли мимо. 27 сентября вернулся о. Александр и сообщил, что немцы ушли из Таллина. Сестры стали собираться в обратный путь. Первых в разведку отправили монахиню Рафаилу (Мигачеву) с послушницами Марией Сергеевой, Лидией Лупановой и Анной Тепловой. 28 сентября Матушка Алексия, о. Александр и 18 монахинь со святынями выехали из Альбу. До монастыря добрались благополучно. За ними по нескольку человек стали возвращаться в обитель и другие сестры.

Вскоре в монастырь представители советской власти прислали бумагу, в которой сообщалось, что все сестры обязаны платить военный налог и налог за бездетность. Кроме того, обитель облагалась налогом на землю, здания и церковь. Была установлена норма сдачи государству зерна и картофеля. Молочная норма даже превышала то количество молока, которое могли дать истощенные монастырские коровы. Несмотря на то, что за все монастырские дома платили налог и страховку, у нас практически отобрали докторский дом и больничные здания и хотели забрать дом священника и аптеку. Положение обители, особенно после вынужденной эвакуации, было тяжелым. Матушка Алексия, вопреки принятому в прежние годы порядку по всем вопросам обращаться в Епархиальный Совет, писала напрямую уполномоченному Совета по делам Православной Церкви при СНК СССР по Эстонской ССР Нефеду Фалалеевичу Корсакову, прося помощи, разъяснения, поддержки.

Несмотря на то, что за все монастырские дома платили налог и страховку, у нас практически отобрали докторский дом и больничные здания и хотели забрать дом священника и аптеку. Положение обители, особенно после вынужденной эвакуации, было тяжелым. Матушка Алексия, вопреки принятому в прежние годы порядку по всем вопросам обращаться в Епархиальный Совет, писала напрямую уполномоченному Совета по делам Православной Церкви при СНК СССР по Эстонской ССР Нефеду Фалалеевичу Корсакову, прося помощи, разъяснения, поддержки.

Игумения Алексия II

16 октября прибыл из Раквере комиссар по вопросу раздела земель. Кроме того, он предложил определить старых монастырских сестер в государственную богадельню. Но от Матушки Игумении получил категорический отказ. В монастыре всё осталось по-старому.

В результате хлопот, настойчивых прошений и молитв монастырь наделили землей: нам оставили из наших же исконных земель в пользование 35,3 га, из которых лишь 10,4 га были пригодны для пахоты» [2].

«По распоряжению местного Исполкома обитель должна была снабжать дровами Исполком, аптеку, больницу, школу, расположившиеся в отобранных у монастыря зданиях. Сестры обязаны были не только привезти из леса дрова, но и напилить их и доставить до места назначения. Из 80-ти насельниц Богородицкой горы лишь 20 были трудоспособными, остальные – старые и больные. На этих 20-ти лежал весь груз монастырских полевых работ, эти же сестры выполняли и распоряжения власти «Об общественно-полезном труде» (так в официальных документах именовалось участие сестер в лесозаготовках, мощении дорог и других тяжелых работах)».

Состав Пюхтицкой обители в 1945 году был следующим: настоятельница Игумения Алексия, благочинная – монахиня Рафаила (Мигачева), казначея – послушница Мария Плехова, делопроизводитель – послушница Надежда Орг. На Богородицкой горе жили 80 сестер, на подворьях – 10. За период с 1940 по 1945 похоронили 28 сестер.

Заключение

В тяжкие годы войны сестры под Покровом Царицы Небесной положили все свои силы, чтобы сохранить монастырскую жизнь, утвердить ее на Пюхтицкой горе, сохранить нравственные основы, силу молитвы и крепость веры.

Внешний подвиг служения ближнему – военнопленным, воинам, вынужденным скрываться в лесах, совмещался с внутренним подвигом стояния пред Господом в святом послушании и терпении. Не прекращалась служба Божия в храме. Монашествующие осуществляли свое главное служение – молились за мир. Для монастыря и его сестер война – это трагедия, жертва, это неотвратимый жребий, выпадающий на долю «достойнейших Христолюбцев» как испытание, попущенное Самим Богом. Испытать Великую скорбь! Мировую скорбь!..

Святые отцы говорили о несовершенстве всякой твари. Восходить же к совершенству мы должны в борьбе и страдании. Человек становится духовно зрелым христианином, когда переживет, пройдет сквозь эту великую скорбь и пропитается ею. Она исцеляет от духовной беспомощности; она помогает осознать, что все происходящее с нами – не случайно.

Вот письмо благочинного, протоиерея Александра Мянника насельницам обители.

13 декабря 1944 года.

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕПОДОБИЕ, Глубокоуважаемая

Матушка Игумения Алексия и Боголюбивыя сестры!

По болезни и немощи своей я в продолжение ряда лет не имел возможности посещать Вашу Святую обитель и лично побеседовать с Вами. За это время жизнь намного изменилась; многие бури и невзгоды прошли мимо нас и тяжелые испытания, которые поколебали весь мир, коснулись и нас. Они еще не кончились. Эти испытания в виде нужды, отсутствия многих продуктов потребления, заботы и огорчения, непосильный труд и тяжесть послушания – явления не случайные. Они ниспосланы нам свыше для нашего же вразумления, и нам остается лишь с благодарностью принимать их, как и всякие благодеяния, оказываемые нам Провидением. Когда тяжесть труда покажется нам непосильной, вспомним, что есть люди, которым живется еще хуже; вспомним горемычных и обездоленных беженцев, которые с малыми детьми и слабыми стариками не имеют часто угла и куска хлеба и должны проводить дни и ночи на морозе, под дождем, без слова ласки и утешения, умирать без напутствия Святых Таин и лишаться христианского погребения. Сравним нашу жизнь с несчастным положением этих страдальцев, и наши собственные тяжести покажутся нам ничтожными…

За это время жизнь намного изменилась; многие бури и невзгоды прошли мимо нас и тяжелые испытания, которые поколебали весь мир, коснулись и нас. Они еще не кончились. Эти испытания в виде нужды, отсутствия многих продуктов потребления, заботы и огорчения, непосильный труд и тяжесть послушания – явления не случайные. Они ниспосланы нам свыше для нашего же вразумления, и нам остается лишь с благодарностью принимать их, как и всякие благодеяния, оказываемые нам Провидением. Когда тяжесть труда покажется нам непосильной, вспомним, что есть люди, которым живется еще хуже; вспомним горемычных и обездоленных беженцев, которые с малыми детьми и слабыми стариками не имеют часто угла и куска хлеба и должны проводить дни и ночи на морозе, под дождем, без слова ласки и утешения, умирать без напутствия Святых Таин и лишаться христианского погребения. Сравним нашу жизнь с несчастным положением этих страдальцев, и наши собственные тяжести покажутся нам ничтожными…

…всегда необходимо избегать уныния. К этому принуждает нас не только наше духовное звание, обеты, данные перед Богом, но исключительность и серьезность переживаемого времени. Кто может быть уверенным в том, что все те ужасы, от которых страдают люди в прифронтовой полосе, не перекинутся и на нас. Тогда поздно будет вздыхать и обращаться с мольбой ко Господу. Пока не поздно, будем проводить свою жизнь внимательно и сознательно, вспоминать почаще тот блаженный день, когда Вы впервые вступили в ограду монастырскую с полной готовностью переносить во имя Христа и во имя своего спасения все тяжести, все огорчения, обиды и страдания.

К этому принуждает нас не только наше духовное звание, обеты, данные перед Богом, но исключительность и серьезность переживаемого времени. Кто может быть уверенным в том, что все те ужасы, от которых страдают люди в прифронтовой полосе, не перекинутся и на нас. Тогда поздно будет вздыхать и обращаться с мольбой ко Господу. Пока не поздно, будем проводить свою жизнь внимательно и сознательно, вспоминать почаще тот блаженный день, когда Вы впервые вступили в ограду монастырскую с полной готовностью переносить во имя Христа и во имя своего спасения все тяжести, все огорчения, обиды и страдания.

Во имя Вашего спасения и сохранения святой обители обращаюсь к Вам с мольбой: Соблюдите во всем послушание Вашей Богом поставленной Матушке Игумении; не огорчайте ее неповиновением. Не усугубляйте ее страданий. Ей досталась в управление обитель в самое трудное время, поэтому поддерживайте и берегите ее силы единодушным исполнением возложенного на вас послушания.

… Многократно Господь невидимо спасал вас самих и вашу обитель. Он оказывал вам Свои милости, но не надо быть нерадивым и рассчитывать постоянно на Его милость. Господь Благ и Терпелив, но Он ожидает и от каждого из нас готовности к выполнению Его закона любви. Имейте эту любовь между собою и несите тяготы друг друга. Этим вы заслужите себе награду от Господа Бога и здесь на земле, и там в мире ином, где нет болезней и печалей, но жизнь бесконечная.

Он оказывал вам Свои милости, но не надо быть нерадивым и рассчитывать постоянно на Его милость. Господь Благ и Терпелив, но Он ожидает и от каждого из нас готовности к выполнению Его закона любви. Имейте эту любовь между собою и несите тяготы друг друга. Этим вы заслужите себе награду от Господа Бога и здесь на земле, и там в мире ином, где нет болезней и печалей, но жизнь бесконечная.

С приветом и любовью о Христе молящийся за всех вас

Вирский и монастырей благочинный протоиерей А. Мянник.

Только Любовь освобождает и спасает человека. Человек вживается в чужую муку, переживает ее. Его жизнь наполнена теперь страданием другого, а собственная боль и личное горе отступают куда-то в сторону. Нет самодовлеющего «Я» − есть любовь к другому. Не следует закрывать глаза при виде чрезмерных страданий; и не дóлжно бежать от боли и горя. В страдании есть высшая духовная целесообразность и одухотворяющая сила, ибо в конечном счете оно зовет и ведет нас к Богу.

Ведь сестры, переживая нужды и болезни, тяжкие труды и несправедливость, голод и холод, не потеряли веры в милосердие Божие и, несмотря на жестокость войны и ее ужасы, не утратили способность видеть в каждом человеке Образ Божий!

Поколение, пережившее войну!.. Сколь многие, переплавившись в скорбях, молились уже не о том, чтобы мир избавился от бед и страданий, но о том, чтобы страдание мира было осмысленным, возводящим, просвещающим, чтобы оно достигло высшей цели, чтобы оно свершилось и завершилось на ПУТЯХ БОЖИИХ!

_______________________________________________________________________________

[1] Впоследствии сестры положили эти строки на ноты и «Пюхтица» стала одним из любимых монастырских кантов.

[2] В дореволюционное время монастырю принадлежало свыше 200 гектаров земли.

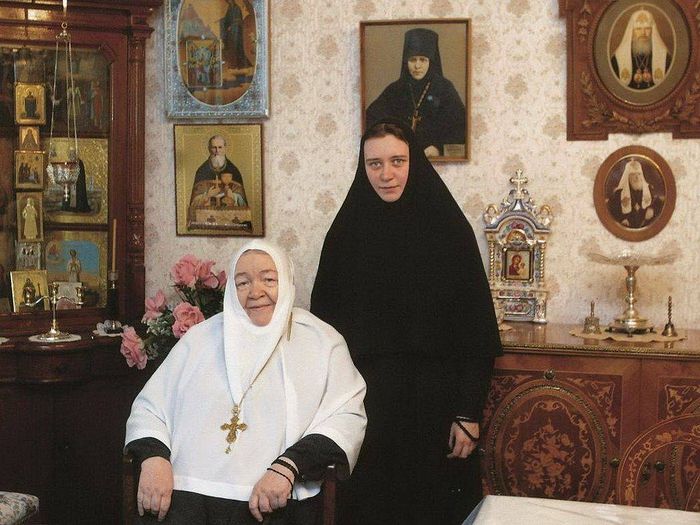

| jpg» valign=»top»> | Архив 00000 Неделя святой Марии Египетской — 25.03.18 Житие Преподобной Богородицы Марии Египетской было записано в седьмом веке святителем Софронием, Патриархом Иерусалимским. больше информации > 00001 Пятое воскресенье Великого поста — 25.03.18 Марк 10:32-45 подробнее > 00002 Блаженная старица Екатерина Пюхтицкого монастыря (1889-1968) — 24.03.18 Решением Священного Синода Русской Православной Церкви блаженная Екатерина причислена к лику местночтимых святых 7 марта 2018 года подробнее информация > 00003 О болгарском старце Георгии Пейчеве — 24. о. Георгий Пейчев из болгарского села Жегларци скончался в 2015 году в возрасте 92 лет подробнее > 00004 Святитель Иоанн Лествичник и Лествица Божественного восхождения — 18.03.18 Митрополит Филарет подробнее > 00005 Святитель Иоанн Лествичник — 18.03.18 Святитель Иоанн Лествичник почитается Церковью как великий подвижник и как автор замечательного труда под названием «Лествица Божественного восхождения», поэтому и назван « Климакус», или «Лестницы». больше информации > 00006 Четвертое воскресенье Великого поста — 18.03.18 Марка 9:17-31 подробнее > 00007 Болгарский старец Назарий — 17. Прожил в Михайло-Архангельском монастыре более сорока пяти лет, из которых двадцать провел в одиночестве. больше информации > 00008 Драгоценные крупицы из жизни Высокопреосвященнейшего Митрополита Лавра — 17.03.18 К 10-летию со дня его блаженной кончины подробнее > 00009 Крестопоклонная неделя — 11.03.18 Статья святителя Тихона (Беллавина), написанная еще в бытность архимандритом Холмской духовной семинарии подробнее > 00010 Что Крест означает для христиан — 11.03.18 «Непобедимая и непостижимая и Божественная сила Честного и Животворящего Креста, не оставь нас, грешных». подробнее > 00011 Поклонение Кресту Господню — 11. Марка 8:34 — 9:1 подробнее > 00012 «Это наша Голгофа…» — 11.03.18 История церковного дома Малышевых и людей, которые там жили подробнее > 00013 Второе воскресенье Великого поста — 04.03.18 Проповедь новоканонизированного сербского епископа Мардария (Ускоковича), произнесенная в храме сиротского приюта Святой Ольги в Кишиневе. больше информации > 00014 Три пути приближения к Господу — 04.03.18 Второе воскресенье Великого поста подробнее > 00015 Второе воскресенье Великого поста — 04. Из Толкования Евангелия от Марка подробнее > 00016 Старец Ефрем Катунакийский (+1998) — 04.03.18 В этом году исполняется 20 лет со дня кончины блаженного старца, великого деятеля афонского монашества и духовного потомка старца Иосифа Исихаста подробнее > 00017Князь Владимир Кириллович Голицын, 1942–2018 — 04.03.18 22 февраля 2018 года отошел ко Господу князь Владимир Кириллович Голицын подробнее > 00018 Основание Японской Православной Церкви — 04.03.18 Важный отчет об отношениях РПЦЗ с православными на территориях, контролируемых державами Оси подробнее > | ||

| jpg»> | |||

|

Проповедь о прощении Воскресенье

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

«Прости меня…» Такие легкие, простые слова! Чтобы их произнести, даже не требуется глубокого вдоха. Столько поколений, слез, грехов и столько страданий понадобилось человечеству, чтобы откликнуться на призыв к покаянию Святого Пророка и Предтечи Иоанна, Крестителя Господня, словами: «Прости меня, Господи!» и войди в воды Иордана.

Столько гнусных, гадких и недостойных вещей должно было произойти в жизни каждого из нас, чтобы мы могли произнести эти слова; чтобы мы могли стоять перед Богом в смирении, а не в достоинстве; чтобы мы могли стоять перед Ним не в тщеславии, но в сознании того, что мы совершенно недостойны того места, которое дал нам Господь. Столько всего должно было произойти в жизни каждого из нас, чтобы эта самая мысль могла прийти нам в голову. И нам часто нужно пройти через столько испытаний и столько всего преодолеть, чтобы иметь возможность обращаться с этими словами и к Богу, и к людям. Как трудно бывает произнести эти два коротких слова. И делать это не просто формально, а как соблюдение твердого церковного устава.

Столько всего должно было произойти в жизни каждого из нас, чтобы эта самая мысль могла прийти нам в голову. И нам часто нужно пройти через столько испытаний и столько всего преодолеть, чтобы иметь возможность обращаться с этими словами и к Богу, и к людям. Как трудно бывает произнести эти два коротких слова. И делать это не просто формально, а как соблюдение твердого церковного устава.

Все, кто здесь стоит, знают, что все мы каждый день приходим друг к другу в наш монастырь, чтобы просить друг у друга прощения. Но как часто эти слова воспринимаются нами как элемент столь привычного нам обряда и по сути ничего для нас не значащего. Мы очень редко подходим к иконам Спасителя, Богородицы, к мощам святых или к священникам и говорим эти слова — «Прости меня!» — искренне понимая, что если они не простят нас, то не простит и Бог. или. Именно это мы слышим в Евангелии, в том числе и в сегодняшнем евангельском чтении. Так мало требуется от нас, чтобы мы вошли в Царствие Небесное. Так мало нужно Господу, чтобы открыть двери, которые когда-то были закрыты для нас нашими грехами.

Так мало нужно Господу, чтобы открыть двери, которые когда-то были закрыты для нас нашими грехами.

Многие из присутствующих начали вести религиозную жизнь во взрослом возрасте. Я думаю, что большинство из нас не может похвастаться чистотой своей жизни до и, может быть, даже после того, как мы интегрировались в церковную жизнь. Стоя перед другими людьми, мы часто осознаем, что то, что мы сделали им, словом или делом, никогда не вычеркнуть из нашей биографии. Эти действия были запечатлены в наших биографиях точно так же, как Десять Заповедей были начертаны на каменных скрижалях, когда они были даны Моисею на горе Синай. И даже добрые слова не могут вычеркнуть из нашей жизни эти факты нашей биографии. Но как только мы произносим эти слова, они как бы сливаются со словами Божиими, которые Господь произнес не с высоты славы Своего Царства и не с высоты Божественного Престола, а когда Он был пригвожден, унижен, предан , и распятого на кресте. Только участие в тех же Страстях Христовых и то самое сострадание к людям, которое Господь явил на кресте, дают нам право сказать слова, которые Христос сказал с креста: «Прости их», «Я прощаю тебя».

Мы часто этого не осознаем, и тому есть две причины. Иногда нам кажется, что наши грехи настолько тяжки, что мы не имеем права произнести эти два простых слова. Думая таким образом, мы умаляем милость Божию. Но во многих случаях нам нужно прилагать напряженные усилия, чтобы культивировать раскаяние. Но до совершения дела покаяния все, что происходит в жизни каждого из нас, кажется мимолетным: мы думаем, что это пустяк, что мы подумали, что-то сделали или даже обидели кого-то. Мы придем, поговорим об этом, и проблемы исчезнут. Или даже не вспомним об этом и в лучшем случае назовем на исповеди как неведомый грех…

Так часто грехи, о которых мы когда-то не удосужились вспомнить, потом попадают в разряд «неизвестных грехов». То, что часто попадает в эту категорию, когда-то нас просто не ранило, потому что мы в очередной раз предали Бога и предали кого-то, кто показал нам образ Божий, кого-то, кто (каждый по-своему) доверял нам, несмотря ни на что, был близок. к нам, поддержал нас в пределах своей любви, доброты и милосердия и сделал все возможное, чтобы помочь нам почувствовать себя не одинокими. И таким образом, поступив с этим человеком нечестно, греховно, страстно, резко или грубо, мы на самом деле не чувствуем, что в этот момент, оскорбляя этого человека, мы также вонзили еще один гвоздь и вонзили еще одно копье в Тело Христово – самое драгоценное творение Бога.

к нам, поддержал нас в пределах своей любви, доброты и милосердия и сделал все возможное, чтобы помочь нам почувствовать себя не одинокими. И таким образом, поступив с этим человеком нечестно, греховно, страстно, резко или грубо, мы на самом деле не чувствуем, что в этот момент, оскорбляя этого человека, мы также вонзили еще один гвоздь и вонзили еще одно копье в Тело Христово – самое драгоценное творение Бога.

Расскажу вам небольшой рассказ в надежде, что он заставит каждого из нас понять, как раскаивается истинно искреннее, чистое сердце, неспособное простить себе то, что просто игнорируется очерствевшим от грехов сердцем.

Однажды в Пюхтицкий Успенский женский монастырь пришла очень молодая женщина, на самом деле девушка.[1] Она была сиротой, и ее приютили сестры. Настоятельница особенно заботилась о ней. Девушка проводила с ней большую часть своего времени, и становление девушки, а затем и молодой женщины как личности происходило на глазах у настоятельницы. Достаточно было взглянуть на эту девушку (не слыша ее исповеди), чтобы понять, какую благочестивую и чистую жизнь, свободную от всяких грехов и страстей, она вела. И как прекрасно было начало той человеческой жизни и как она отличалась от жизни многих из нас. Когда девочка подросла, рассматривался вопрос о ее постриге в монахини. Но когда игуменья сказала ей, что хочет постричься, эта одухотворенная душа вдруг помрачнела, бросилась перед игуменией на колени, залилась слезами и сказала: «Я не могу этого принять. У меня слишком много тайных, нераскрытых грехов…» Выделялся один грех, «самый страшный».

Достаточно было взглянуть на эту девушку (не слыша ее исповеди), чтобы понять, какую благочестивую и чистую жизнь, свободную от всяких грехов и страстей, она вела. И как прекрасно было начало той человеческой жизни и как она отличалась от жизни многих из нас. Когда девочка подросла, рассматривался вопрос о ее постриге в монахини. Но когда игуменья сказала ей, что хочет постричься, эта одухотворенная душа вдруг помрачнела, бросилась перед игуменией на колени, залилась слезами и сказала: «Я не могу этого принять. У меня слишком много тайных, нераскрытых грехов…» Выделялся один грех, «самый страшный».

Настоятельница была поражена, потому что все, что она знала об этой девушке, ее характер и ее жизнь свидетельствовали о том, что она была абсолютно неспособна запятнать себя чем-либо не только делом, но даже и умом. Но девушка настойчиво отказывалась постричься в монахини и очень боялась раскрыть совершенный ею грех. Но когда, наконец, игумения в силу своего авторитета уговорила девочку исповедаться в своем грехе, та отвела ее на чердак своей кельи, где стояли куклы… «Грех» этой девицы состоял в том, что она играла с куклы. И она считала, что это делает ее совершенно непригодной для монашеской жизни. Если мы сравним это самоосуждение чистой человеческой души с тем, что происходит в нашей жизни, то увидим, что гораздо более серьезные вещи обычно нас даже не беспокоят.

И она считала, что это делает ее совершенно непригодной для монашеской жизни. Если мы сравним это самоосуждение чистой человеческой души с тем, что происходит в нашей жизни, то увидим, что гораздо более серьезные вещи обычно нас даже не беспокоят.

Сегодня тот день, когда мы можем открыть для себя не только врата покаяния, но и врата Царства Небесного. И это не тот день, когда мы можем в последний раз насладиться хорошей едой. Как жаль, что период, объявленный церковным благочестием подготовительными неделями к началу Великого поста, часто ассоциируется в нашем сознании только с пищей. В то время как постепенный отказ от некоторых видов пищи призван подготовить наш организм к первым и самым строгим дням Великого поста, мы воспринимаем его как последний шанс насытиться и развлечь себя лакомствами. И вот Господь дает нам этот последний день, последние часы, чтобы собраться и потом обратиться сначала к людям, а потом к Самому Богу с этими двумя словами, которые так легко произносятся: «Прости меня!»

Мы можем быть абсолютно уверены, что если мы проведем эти несколько часов в пресыщении, в желании сожрать то, что есть в наших холодильниках, и не допустить, чтобы любая еда испортилась и сгнила, чтобы мы могли прожить следующие несколько недель со вкусом наши любимые блюда в уме, то когда мы войдем в этот храм через четыре, пять или шесть часов, мы не сможем произнести эти слова от всего сердца — потому что мы не жили ими.

03.18

03.18 03.18

03.18 03.18

03.18